続き

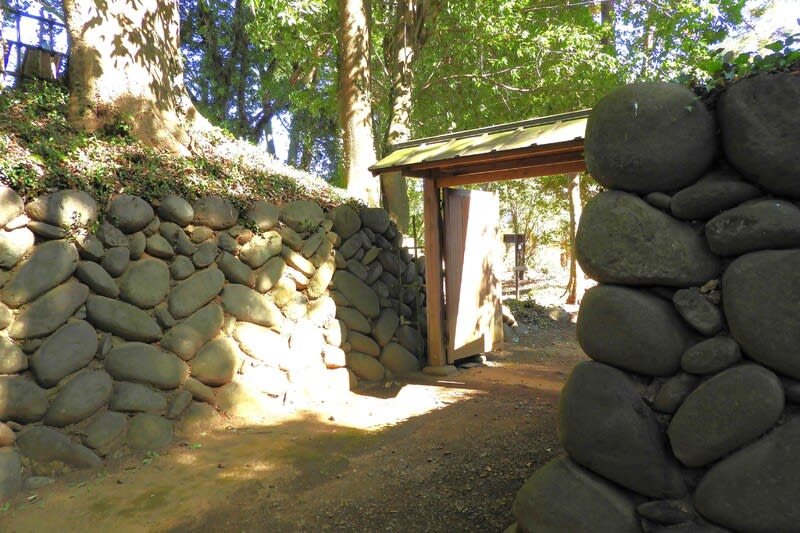

この出入口は搦手口、いわゆる裏口です

屈折した石垣が敵の侵入を拒むかの様な防御の造りが面白いですね

土塁を支える石垣の組み方が中々モダンです。(矢筈積みと仰っていた様な気がしますが)

石垣の間を進むと空堀に掛かる木橋はあり畑に続いておりました

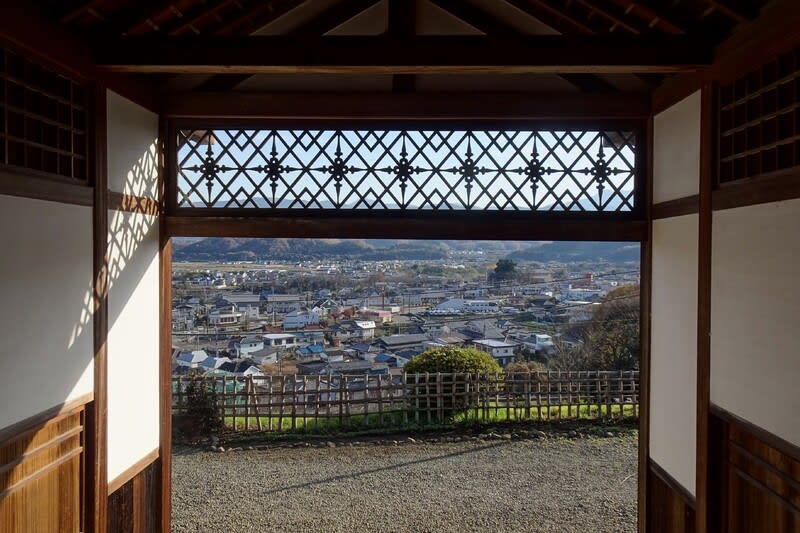

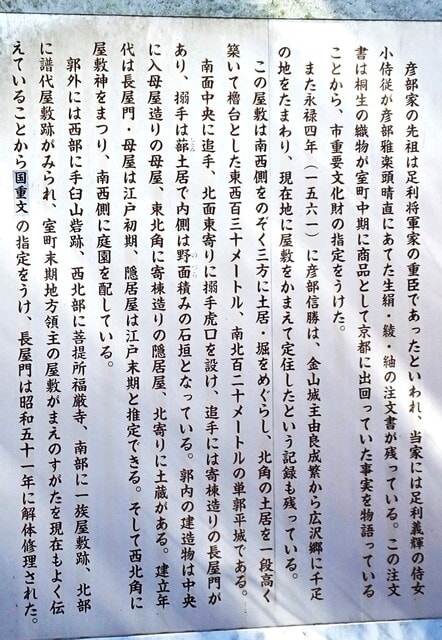

石垣を挟んだ北東の一段高く盛られた土塁は櫓台と言う名称となっており、ここからは桐生の町並みが見通せました

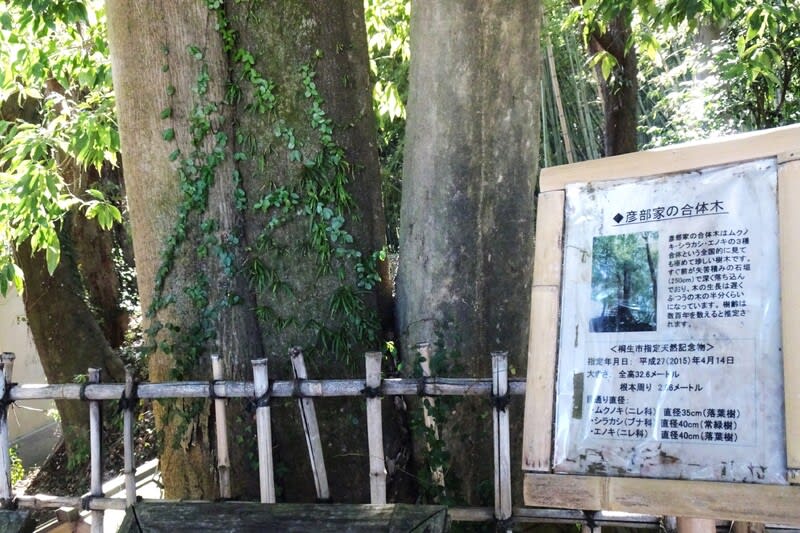

その櫓台に在った珍しい合体木です。1本の木が別れたのでなく異なる3本の木が成長し合体したものなのだそうです

客間

家族団らんの間 (説明をして下さる彦部家49代目の当主)

此処の床敷きは畳ではなく竹のすのこが敷いてありました

奥にお軸が掛かっている場所が床の間で奥行きが随分浅く押し板の厚さだけでした(客間の床の間も奥行き45cm位)

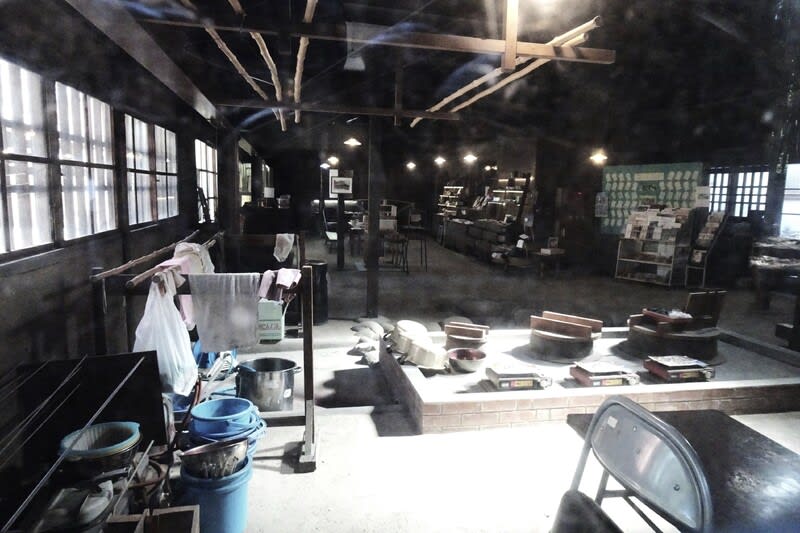

母屋の奥には織物全盛時代に利用された工場が残されていました。彦部家は古くから染繊を営み明治期には30人の女工を住まわせ本格的に織物業に取り組んだそうです。19世紀には黒染技法を習得し黒じゅすを生み出しました。

丁寧な説明を受け帰りにはお茶まで馳走になり彦部家を辞した時には長屋門を潜ってから2時間の時が流れていました。

されています

されています