宿を後に諏訪湖畔に有る原田泰治美術館に寄りました

以前 訪れた時は泰治さんの子供の頃を描いた「父ちゃんのトンネル」が

別室一部屋を使って物語風に並べられていました

貧しい中での親子の触れ合いは涙なくしては見られない作品の数々でしたが

今回の企画は「日本の祭り」と題された作品で何処かほのぼのとしたノスタルジックな作品揃いです

新作の入れ替えも運営上、仕方のない事なのかもしれませんが

個人的には一部屋増設してでも「父ちゃんのトンネル」の常設を希望したいと思いました

此方の作品は原田氏の作品を元にキルトで製作したものだそうですが

今回はそうした作品も一緒に展示されておりました

諏訪と言えば諏訪大社・上社 下社ですが下社をお詣りするのは初めてです

上社も重厚な構えでしたが、ここ下社の落ち着いた佇まいは

神域に相応しい荘厳さを醸し出し知らず知らず緊張感に支配される雰囲気を漲らせておりました

こちらは見事な彫刻が施された幣拝殿でイチイを御神体とする古い神社の形を表しているのだそうです

下社の裏に流れる川を渡って一度は見ておきたかった万治の石仏をお詣りします

高さ2・7m 長さ4mの自然石にチョコンと乗った63㎝の仏頭

これを目にした岡本太郎氏は「こんな面白い物は見た事が無い」と言ったそうですが

何故か違和感を感じるのは仏頭のせいで、これは何らかの理由で後世の人が据えかえたと言われています

その据えかえられた首が伸びたと言う事で一時期、話題にのぼりました

種を明かせばこの首は胴体に差し込まれているので、この隙間に雨水が溜まり凍結する事によって

首が持ち上がりあたかも首が伸びた様に見えたと言う事なのですね

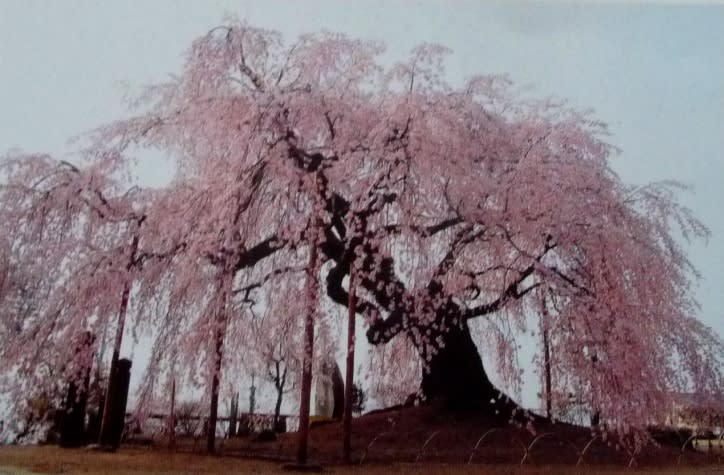

もう一つ諏訪で欠かせないのが諏訪大社最大の祭りである御柱の木落しです

実施されたのは今年の4月8日、私達が旅から帰って約、半月後でした

観衆のどよめきの中、氏子がモミの木の大木に跨り勇壮に滑り降りる

そうした光景を私はテレビでしか観た事が有りませんが

実際、最上部に立って見ますと思った以上に斜度が急である事に驚かされます

一度は見てみたい御柱祭ですが次は6年後の平成22年、その時まで私に気力が残っているかどうか

そしてこの道は旧中山道

御柱会場のすぐ裏手にひっそりと伸びておりました

行く手に浅間山が見え徐々に家が近づいてまいりました

僅かに噴煙が確認できますが今日は比較的穏やかな様相をしております

軽井沢を過ぎ裏妙義が見えてくれば家まではあと1時間

長かった様な短かった様な紀伊半島の旅も漸く終わりました

私の拙い旅行記に最後までお付き合いして下さいました皆さま

本当に本当に有難うございました

人気ブログランキングへ

」

」