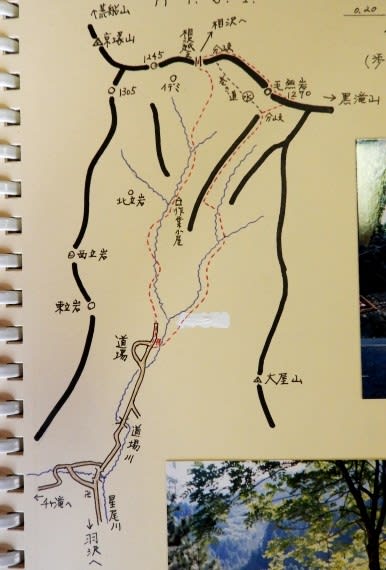

雨沢から星尾川に沿って車を走らせ更に星尾川支流である道場川を遡って

南牧のどんずまり道場に着いたのが8時45分

割烹着姿のお婆さんが残飯を入れたショウギを抱えて挨拶して通り過ぎて行った

その後に鍬を担いだお爺さんがやってきた

「いい所ですねぇ」

「いい所かね、うん、町場の者にはいい所に見えるんかも知んねえね

そう言やぁ最近はヨソンモン(他所の者)をよく見かけるなー 皆、山登りかの~」

如何にも気の良さそうな老人だった

立岩を望む山間の僻地 近代的な建物など何処にも見当たらず新しい移住者が居ない事を物語っていた

私達はこのまま直ぐに登山道に入ってしまうのは勿体ない気がして集落を散策する事にした

落ち着いた雰囲気の漂う家々の佇まい、遙か下を流れる道場川に架かる木橋

山を切り開いて作った畑、綺麗に掃き清められた神社

何時しか私達の気持ちの中にもノンビリとしたムードが生まれていた

こんな風景も私が子供の頃には当たり前だった

今はこうして奥へ奥へと来なければ出会えない風景になってしまっている

また別のお爺さんが通りかかった

こういう所に住んでいると気持ちまでも大らかになるのかヨソモンに対する警戒心など微塵も無い

むしろ戸惑いの中に居る私の方が恥ずかしかった 此処はそんな所ではないのだ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毛無岩は荒船山近くに在ります

思い出に残る山と言うには余りにも小さな山ですので投稿に悩みましたが

何故か印象に残った岩でしたので此処に残して置く事にしました

今日も青空の広がる願っても無い登山日和だ

登山口から間もなく落葉樹の中を流れる渓流を右へ左へと渡りながら快適に登って行く

所々小滝を作る沢の水は澄み遊泳するイワナの姿もハッキリ見えた

一端、沢を高巻くが再び瀬音が真近に迫ると突然、前方に水量も十分な滝が現れた

林の奥では早くもヒグラシが鳴いている、オオルリの澄んだ囀りも聞こえた

沢は滑滝が頻繁に現れ私達を取り巻く環境はこの上ないものとなった

単独の男性が挨拶をして抜いて行った

これで行く手を邪魔する蜘蛛の巣に悩まされない

(略)

海坊主の様な「イデミの岩峰」を左手に見ると、まもなく相沢越えに登りあげた

右に折れて少し進み巻道の分岐を右に見送って上級者コースに入る

先ずは行く手を阻むピークを登り上げた

途中、真新しい獣の爪の痕、それも激しく駆け上っていった痕跡だった

この山には猪や鹿、熊も居るはずである

不安がずっと付きまとっていたが点々と咲くタニウツギ、ヤマツツジ、林床のマイヅルソウを

見ている内に気が紛れ、その内頭から消えて行った

二つ目のピークを下り始めた時いきなり毛無岩が姿を現した

感動と言うよりビックリだった

登山道は次第にヤセ尾根となり毛無岩直下の登りは僅かな灌木が頼りのナイフリッジ

しかし見かけは威圧されるが傍らには小灌木が在るので高度感も無く恐怖心も無い

と言っても下を覗けば右は谷、左も谷 バランスは崩せない

チョッピリむず痒い登りから振り返ると荒船山が手の届きそうな位置に

他の西上州の山々も徐々に姿を見せ始めた

標識の立つ岩稜の先端は2人がやっとと言う空間だ

少し先に移動すると 灌木は無くなり360度の視界が開けた

しかし腰を落ち着かせる場所が無い程、岩峰は痩せ眼下の谷は深くスザマシイ程の高度感だった

先ずはワイン 娘がプレゼントしてくれた山用具セットの栓抜きは失敗

コルクを瓶の中に落してしまおうと突いてみたがビクともしない

酒飲みの卑しさで少し空いた穴から垂れるワインをコップに気長に落した 雰囲気が出ない

こうなったらコルクを少しずつ掻きだすしかない

飲み心地? コルクの欠片が舌に纏わり付いて・・・・・

空腹が満たされ酔いも程よくまわって来ると身体全体が怠くなり岩に靠れている内に眠気が射してきた

雄さんも横になりたそうだったが岩がゴツゴツしていて身体を横たえる場所が見つからないでいる

「ここへどうぞ」と腿を叩くと「いいの?」と言う様な目線を投げかけた

強烈に照りつける日差し、時折り峰を渡って吹いて来る風、シーンと物音の無い世界

そんな中でほんの一眠りという感じの目覚めだった

体の怠さは何時の間にかとれていた

(物語山と奥に妙義山)

帰路は岩稜を東に木の枝と根だけが頼りの急坂を下った

一歩、間違えれば間違いなくこの世とオサラバである

この後、幾つかのピークが待ち受け、それを越える度に冷や汗をかかされた

私達より先に下った人の滑った後が有ったり頼ったであろう木が途中で折れていたりで

前者の胸を撫で下ろす姿が見えて来る様だ

黒滝山への道を左に分けると笹の密生が左右から被さる陰気な道が延々と続いた

ダニが居るんだろうなと思いながら背を屈め走り下った

ツツジが綺麗な尾根上で一息しダニ点検すると案の定、ズボンに一匹

此処からは随所で痩せた岩稜が現れる道をひたすら下った

東側はスッパリ切れ落ちた絶壁になっており眼下の谷に揺らめく樹海が高度を感じさせる

下り始めてちょうど中間点の所に小岩峰があった

展望はすこぶる良く毛無岩は勿論、今日踏んだ全てが一望される

吹く風も緑を通して清々しい 藪を漕いで来た後だから余計そう感じられるのかもしれない

蟻の戸渡りの様な岩峰を下り樹林帯の山道に入る

樹林が放つオゾンを体内に送り込むと酸素が浄化されて行く様で気持ちが良い

ヤセ尾根の急下降は延々と続いた

「この山には蛇は居ないのかな?」と雄さんが言って何秒も立たない内

「ワァーッ ワァーッ ワァーッ」 後ろで雄さんの叫び声

ただ事では無い声に何が何だか解らないまま私は5mほど駆け出していた

恐る恐る戻り雄さんの指差す方を見ると1m50㎝は有る蛇が

鎌首をもたげて雄さんをジッと睨んでいる

小石を投げて脅したが全く動かない 不気味だった

少し大きめの石で脅すとやっと谷に向かって下りて行った

「嫌な事は口にすべきではないな」・・・雄さんの一言だった

蛇の恐怖が治まらないまま杉の木が目立つ様になったジグザグ道を下降して行くと沢に突き当たった

木洩れ日と木々のまだらを揺らして流れる沢に入り残りのワインを冷やして飲み

喉も心も満ち足りたところで道場集落を目指した

今日、会った登山者はたった一人だけ 寂峰そのももの毛無岩はもう見えない

下を流れる道場川では親子が釣りを楽しみ、じゃがいも畑では農夫が精を出している

何処か長閑な光景を眺めながら陽光に温められたアスファルトに座りコーヒーを沸かした

やがてジャガイモの消毒を終えた農夫が通りかかったので

「コーヒーでも飲んで行きませんか?」とすすめると

消毒の手だからと遠慮しながらも立ち止まり暫く話し込んでいった

農夫の話に寄れば若い者はみな下へ下りていってしまって今ここで暮らしているのは

年金暮らしの者ばかりだそうである

我が家も猫の額ほどの畑にジャガイモを植え付けたので話がそちらにいくと

道場のジャガイモは格別美味しいらしい

昔は営林署が下草を刈ってくれたが今は金が下りないのか殆どやってくれない事

杉林が多くなって川の水も三分の一程度に減ってしまった事

花の色が街に比べて鮮やかで有る事 、猪、鹿、熊が作物を荒して困る事、話は尽きない

面白い事に蒟蒻を食べる猪とジャガイモを食べる猪は種類が違うのだそうだ

道場集落にこれ以上、開発の手が伸びる事は無さそうだが

もし有るとするならば植物の本質と自然界の秩序を良く理解し自然との調和の内に進めて欲しいと思う

4時25分、ちょうど立岩の方に陽が沈むところだった