2月24日(月)5/14℃

東海道歩き旅(21)

浜松宿から見附宿、袋井宿へ

今朝は気持ちのいい快晴だ 浜松宿は徳川家康が浜松城の城下町であり、東海道最大規模の宿場として栄えた 歴史は古く昔は「引馬宿」ともいい1280年の十六夜日記にもあるとか 浜松城は出世城ともいわれ家康以後も多くの出世者をだした

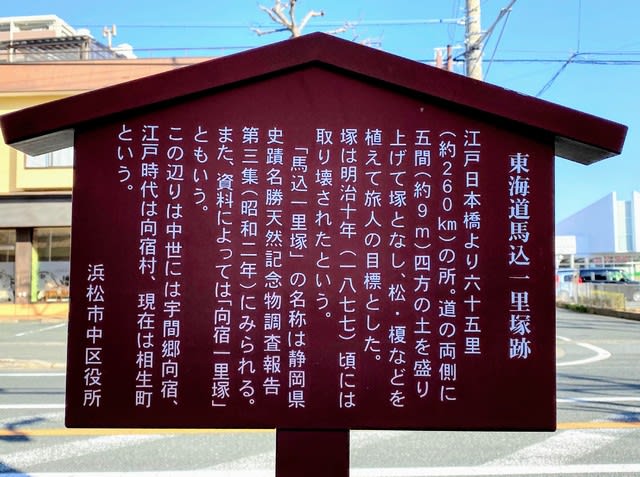

浜松宿から東海道28番宿の見付宿へ向かう

天竜川に出る ここは江戸時代は流れも急で水深もあり、大井川のように人夫による川越が出来なかったので渡舟に依った 川岸には木橋舟橋跡がある

一言坂の戦跡をみる

見付宿へ入る

旧見付小学校をみる ここは明治8年に開校した日本最古の現存木造の洋風校舎だ いまは市立郷土館となっている

ぎ

ぎ

行人坂を下り旧東海道を歩く 古道があちこちに見られる

廃屋となった光景はもの悲しい

旧東海道の松並木は今は少ししか見られない

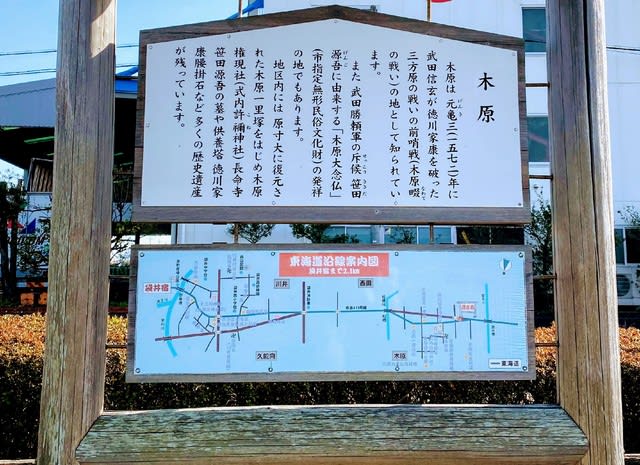

木原に着く この地は木原畷(なわて)の古戦場でもあり、武田軍と久野氏と一戦を交え、徳川家康が敗北した三方ヶ原の戦いの前哨戦であった。 家康が腰掛けたという腰かけ石があり、座ってみたが尻が痛かった

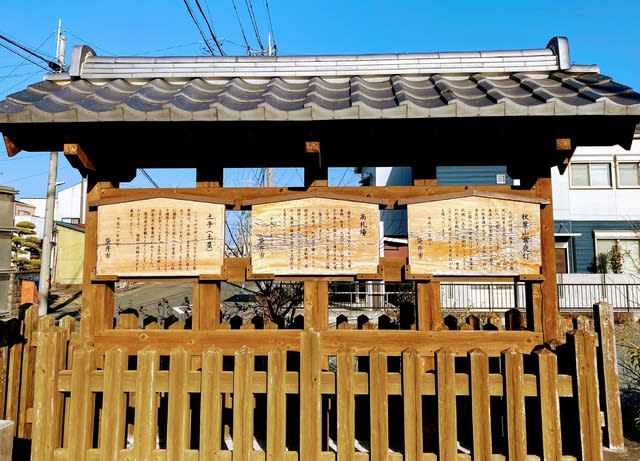

袋井宿へ入る

袋井宿は東海道のど真ん中でそれを標語にしているところが面白い

袋井宿の名前はすでに1278年に書かれた「遺塵和歌集」の長歌にあり古い ここは家康が東海道の宿場制度を初めて15年後の1616年に開設され、江戸日本橋からも、京都三条大橋からも各々27番目の宿場で丁度ど真ん中の宿場だ

夕暮れとなり宿を探す 今日もよく歩いた いつものバタンキューだ