橿原市の今井町に向かって車を走らせる。

暑い日だった。

照りつける夏の光に運転席の冷房はきかない。

着いた時間帯は午後3時。

そのころもピーカン照り。

今井町の西の端にある春日神社の境内から聞いたような声が聞こえる。

どこから聞こえてくるのだろうか。

近寄っていけばお堂であった。

堂内(※旧常福寺観音堂)に置いてあった組み立て長椅子を出していた女性に、えっ、である。

何年か前に県文化財課の緊急伝統芸能調査員をしていたときである。

調査対象に湯立て神事がある。

調査地域は大和郡山市田中町に鎮座する甲斐神社の行事に出仕されていた巫女神職のMさんだった。

声に特徴があるからすぐにわかった。確か、お住まいは橿原市内の葛本町。

今井町からそれほど遠くない。

長椅子を組み立てていたときだ。

俄に曇りだした暗転。

いつ雨が降るやもしれない状態になってきたが、冷たい風はない。

風はないから湿気が多い。

身にまとわりつくような湿気の日になったが、暗雲はいつのまにか消えていた。

祭典が始まるまでは心配されたが、結局は降らなかった。

拝殿周りにたくさんの茅の葉を積んでいる。

これらの茅は氏子のみなさんが揃えてくれます、と巫女神職のMさんが話してくれた。

茅は堤防近くに生えている。

護岸工事をしていないところにある、という。

刈ったのは2日前。

一旦は、乾きを防ぐために復元した西の環濠に放り込んだ大量の茅。

昨日は、朝の10時に集まった10人で作業していた。

以前は、6人くらいでしていたから、今は作業が捗るようになった。

手伝いに参加してくれる人たちが、年々に増えているのがありがたい、と・・。

この日は今井町春日神社の夏越の大祓い。

茅の輪潜りもあるが、その茅の輪に小型の茅の輪があるとわかったのは、開催していた知人のDさんの写真展に立ち寄ったときである。

会場に向かう“重要伝統的構造物群保存地区”に指定されている今井町の通りに入ったすぐの民家にあった輪形状の造り物。

後でわかったその造り物。

拝見した日は、ほぼ2カ月前の平成30年5月13日。

玄関辺りに吊っていた輪形状は枯れ植物。

その植物は、本日に行なわれる春日神社の夏越の大祓いの茅葉(真菰)とわかったのは後日だ。

教えてくださった方は、写真展に利用していた会場の「にぎわい邸」オーナー女性。

当日撮っておいた携帯電話の画像を見てもらったら、見たことがない、という。

わかったら連絡をお願いしますと伝えた数日後の16日に届いたメール。

夏越の大祓の行事日は毎年が6月30日。

午後4時からの案内を掲示していたそうだ。詳細は行ってみなくてはわからないが、オーナー女性からのメールによれば「茅の輪潜りをした参拝者は、参拝の各自が茅(真菰)で作った小型の茅の輪を持ち帰って家の玄関に掲げる」だった。

行事取材の主旨を伝えた春日講奉賛会会長I氏の承諾を得て撮影に入る。

ちなみに橿原市指定文化財に指定されている旧常福寺表門は、春日講が所有する建造物である。

先月の5月17日は、朝10時から観音講の法要があった。

毎年のお勤めに多くの講員が集まったそうだ。

現在、講員は800人から850人にもなる。

役員は十数人に世話方が50人以上。

これほどの規模が大きい観音講中、全員が旧常福寺観音堂に参集されたら壮観な状態になるだろう。

毎月の第二日曜日は境内の清掃。

いつも奇麗にしているという。

大祓式が始まるまでに拝見していた絵馬堂。

武者絵に馬、翁(おきな)と尉(じょう)の同じ絵もある。

生誕の絵馬でなく、3、4歳の子供、童(わらわ)の子たちの生育を願った絵馬のように思えた。

古い絵馬に明治四十一年旧三月吉日に奉納した絵馬がある。

源平合戦の「鵯越(ひよどりこえ)の逆(さか)落し」の古戦場。

一ノ谷の戦いを描いた合戦絵馬は迫力ある。

奉納者に名を連ねていた子どもたち。

そこにあったおばあちゃん、おじいちゃんと思える名もある。

孫の生育を願った絵馬であるが、左端にある昭和61年の年号。

額縁を張り替えたのか、それとも書き足したのか・・・。

大祓式に始まるまでの時間はまだまだある。

この機会に調べておきたい石塔の刻印。

江戸時代の暦がわかる2基が見つかった。

一つは「天明八申戊(1788)四月十三日 一右武開□□塔 願主今西榮正□之」。

二つ目に「常夜燈 享和元年辛酉(1801) 紙屋町願主□□□氏」。

三つ目の刻印は手水鉢にあった「天保七(1836)丙申 上裁秋八月吉祥月」。

不鮮明な文字は判読できなかった春日神社の創始年代。

明らかではないが、奈良県史によれば「慶安五壬辰年(1652)仲春吉日」が。

また、神宮寺だった旧常福寺の棟札に「上棟大和国高市郡今井常福寺」「干時慶長十八年(1613)七月癸丑十六日敬白」があることから、春日神社の上棟も慶長十八年を推定している。

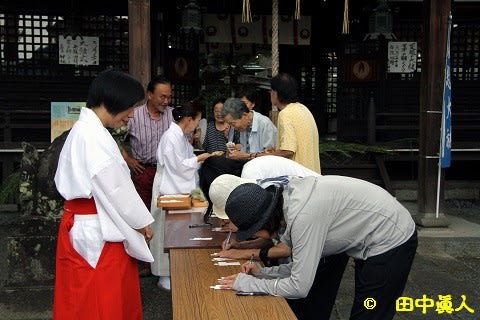

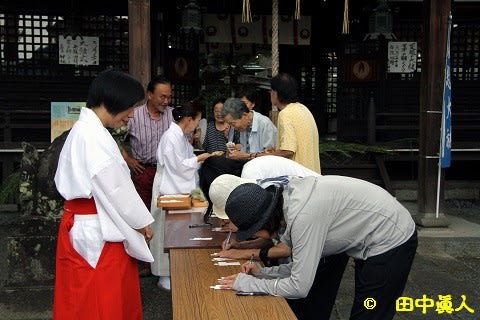

時間近くになれば受付の場に参拝者が集まりだした。

いつ雨が降っても濡れないように傘持参の人たち。

先にやってきた高齢者たち。

巫女たちが受け付ける。

大祓式に必要な祭具が人形(※ひとがた/形代・かたしろとも)。

参拝者は、受け取った人形に名前を記入する。

記入した人形は、このように右、左、右肩を祓って、3回も息を吹きかけるのです、と伝えていた。

吹き込んだ人形は、巫女さんが受け取って祓もつに納める。

日常生活をしてゆく上に、知らず知らずに犯した罪や穢れを祓い除いて、残す半年間を新たな気持ちになり、清々しく、そして明るく暮らしていけるよう祈願する夏越の大祓い(なごしのおおはらい)。

巫女さんが受付時に伝えた作法。

その人の罪や穢れを、身代わりの人形に遷す行為。

悪いもんが詰まった人形は、まとめて祓物(はらえもつ)と呼ぶ葦舟のような形に作った茅束に包み込んで、式典が終わってから神職が大川に流す。

いわば、半年間の穢れを落とした厄は大海に流す禊である。

式典で奏上される大祓詞に、その意味がある。

名前を記入したみなさん方は、笑顔に・・。

悪いもん、すべてが抜けきったかのように思える素敵な笑顔になっていた。

そしてはじまった大祓式。

宮司は巫女神職のMさんの旦那さん。

これまで何度もお世話になったことがあるM宮司は、また何かとお世話になっている大和郡山市・小泉神社宮司の弟さんである。

拝殿左脇に集まった氏子たちはおよそ100人。

式典に奏上する大祓詞(おおはらえのことば)は息子さんの禰宜が役を務める。

普段であれば、鎮座する神さんに向かって祝詞を奏上されるが、夏越の大祓いの場合は、参拝のみなさん方を祓うことから、大祓詞の奏上は参拝者に向かって奏上されるのだ。

低頭されて大祓詞を受ける参拝者たち。

その次の祓は、紙片の形のキリヌサ祓い。

人形のときに祓ったように、同じ作法でするキリヌサ祓い。

手にしたキリヌサをもって、右、左、右肩を祓って身を祓う。

身を祓ったキリヌサは落下。

境内いっぱいに広がった。

こうして始まった茅の輪潜りの作法。

輪を潜ることで、無病息災、疫病退散のご利益を授かる。

『備後国風土記』逸文にある古潭である。

「疫隈(えのくま)の国社(※広島県福山市東深津町・王子神社)。北の海に坐ます武塔神(素戔嗚尊)が、南の海に住む娘を妻問いに出でる旅に出た。彼の地に二人の将来が居た。宿乞うたところ、裕福な弟の巨丹将来(こたんしょうらい)は断ったが、貧窮な兄の蘇民将来(そみんしょうらい)は、宿に泊まらせ、粟飯などの饗をもってもてなした。歓待に感激した武塔神(素戔嗚尊)は、これから先、疫病が流行した際は、護符の茅草で作った輪を腰に着けておけば、一生、蘇民将来の子孫たちは疫病から免れると説いた」。

この説話にちなんだ茅の輪。

旧暦六月(※現在は6月30日)に行なわれる夏越しの大祓式に「水無月の 夏越の祓いする人は 千歳の命 延ぶと云ふなり(※拾遺和歌集)」を唱和しながら潜る一周目。

二周目の和歌は「思ふ事 皆つきねとて麻の葉を きりにきりても 祓へつるかな(後拾遺和歌集)」を。

そして、三周目に「蘇民将来 蘇民将来」。

唱えながら、∞の字(※一般的に数字の8の字と呼ぶ)を書くように、茅の輪を潜る。

先頭に就く宮司。続いて禰宜。

後ろについた氏子たち(春日講)は百人にもおよぶ大行列。

頭を下げつつ茅の輪を潜って左側へ廻る。

潜る際前に一礼。

拝殿向こうの神殿に向かって軽くお辞儀をする。

さて、茅の輪を潜るときの足は、右足、左足、どちらを先に跨いでいけばいいのか。

はじめに跨ぐ第一歩は、左足。

左側に廻るから左足が第一歩。

覚えやすいのだが、どうも足遣いが不自然な動作を生んで、上手い具合に左足が出ない。

普段から、第一歩に右足が出る癖があるようで、ぎくしゃくするから、どうしても頭の中がこんがらがる。

しかし、である。

ここ今市町の茅の輪潜りは、右足からだった。

大行列の茅の輪潜りに大きな円を描く。

ぐるっと廻って、次の右廻りでは、右足。3周目も左足で跨いでいた。

唱和する水無月の夏越の祓い・・・の印刷物を手にしながら廻っていた。

∞の字を描いて廻ってきた最後のひと潜りもまた一礼し、左足で跨ぎ拝殿に向かって参進する。

そういえば、修祓の際に神職が幣をもって振る作法は、ここ今井町に限らず、どの神事であっても、左、右、左に振っていたような・・・。

その過程に拝見していたお賽銭。

茅の輪潜りに遅れた高齢女性。

賽銭を入れようとしていた行者堂。

格子窓の桟に置こうとしている、と思って拝見していた、そこに指が・・。

格子窓から受け取る役員の手に直接渡し。

まさかの展開に、よく見れば透明なプラカードで工作した小さな小窓。

そこが賽銭口だったとは驚きである。

先頭の宮司、禰宜に観音講の役員たち。

先に到着してから参拝者に茅草を手渡していた。

ここからが今井町に見られる独自の習俗である。

茅を受け取った人たち。

一人一人が、思い思いの場所で茅の輪を作る。

一本、二本・・数本の茅束は茎の部分から丸めていく。

軸になった部分に葉をぐるぐる巻く。

軸がばらけないようにぐるぐる巻いているように思える作り方。

慣れた人はちゃっちゃと作り上げる。

まだそれほどに慣れていない人は、ベテランの人に教えてもらいながらマイ茅の輪を作る。

大多数はその場に立ったまま作っていた。

母親に教わりながら作っていた女児もいる。

老若男女のめいめいが作るマイ茅の輪は、一定の大きさでもない。

思い思いの大きさに仕上げて奇麗な形に、神職らが予め作って用意していた幣を括りつけて出来上がり。

実は、用意していた枚数では足らなかった。

大急ぎで作った幣の補充。

幣の枚数もまた年々に増えているようだ。

完成した人たちから自宅へ戻っていく参拝者たち。

今日の目的である自宅の玄関に自作の茅の輪をかける、その瞬間をと撮らせていただける方にお声をかけようとした、そのとき・・。

迷うことなく1組の家族さんにお願いして移動しかけていたこの日同行取材の写真家Sさんの後を追う。

その行先は、環濠に囲まれた今井町内の外。

新たに地域開発された新居住宅に住まう新しき家族さん。

3歳女児の子どもを持つ親子連れ。

ご近所に教えてもらって参加したそうだ。

途中に見た旧家の茅の輪かけ。

玄関脇の格子窓がまた風情を醸し出すが、これは枯れた茅の輪。

もうすぐ戻ってきて新しく架け替えることだろう。

実は、一年間もお家を守ってきた茅の輪は、1年後に神社納めをする。

枯れた茅の輪もまた護符であるだけに、神職の祈祷によって焼納されることだろう。

ここもまた格子窓に茅の輪をかけていた旧家。

戻ってすぐにかけていたのだろう。

茅の輪を手にして戻っていく高齢女性にもお声をかけたが、うちは建て替えたので玄関も洋風にしたからとお断り。

かけるところのない洋風扉ではお断りせざるを得なかった、ということだ。

そんなこともあったが、うちの家なら構わんよと応えてくれた男性は旧家住まいのW家もまた建て替え。

奇麗にした玄関上に茅の輪をかけられるようにしていた。

これもまたなるほどである。

なるほどの民俗道具もまた遺していた旧家もある。

錆も見られる風情ある鉄の輪っかは、馬繋ぎの鉄環であろう。

町家集落に牛繋ぎは考えにくい。だとすれば馬繋ぎ。

鉄環の取り付け方が異なる。

参考例に、平成20年11月23日に拝見した大和郡山市の旧村。

井戸野町の一角に遺していた鉄環は、牛繋ぎ。

井戸野は町家集落でなく、農家集落。

畑地、稲地の耕作に牛を必要としていた。

駐車場に戻る今井町の町家筋に赤く塗った小さな鳥居があった。

角地に据えた大きな石は、家を損傷から免れるための守石。

逆に勢いついて乗り上げるケースもあるらしい。

少しでも防御したい大石に塗った赤い鳥居は犬の小便除け。

糞を落としていく人もいるから難儀なこと。

「フンの後始末は、飼い主の義務」と注意せざるを得ない今井町の自治会通知。

糞を落とす住民もまた同じ町内の人なのかな。

空きスペースの向こうに風情を遺す民家がある。

その下に置いてある一定の間隔ごとの印しは、たぶんに駐車位置を示す小道具。

廃物利用の駐車位置標識にも目が留まった。

今井町の年中行事は、本日に行われた夏越の大祓いの他に、7月7日に行われる行者講や7月15日の太神宮さんもある。

また、仏事に、7月23日、24日行われる地蔵講もあるそうだ。

(H30. 6.30 SB805SH撮影)

(H30. 6.30 EOS7D撮影)

暑い日だった。

照りつける夏の光に運転席の冷房はきかない。

着いた時間帯は午後3時。

そのころもピーカン照り。

今井町の西の端にある春日神社の境内から聞いたような声が聞こえる。

どこから聞こえてくるのだろうか。

近寄っていけばお堂であった。

堂内(※旧常福寺観音堂)に置いてあった組み立て長椅子を出していた女性に、えっ、である。

何年か前に県文化財課の緊急伝統芸能調査員をしていたときである。

調査対象に湯立て神事がある。

調査地域は大和郡山市田中町に鎮座する甲斐神社の行事に出仕されていた巫女神職のMさんだった。

声に特徴があるからすぐにわかった。確か、お住まいは橿原市内の葛本町。

今井町からそれほど遠くない。

長椅子を組み立てていたときだ。

俄に曇りだした暗転。

いつ雨が降るやもしれない状態になってきたが、冷たい風はない。

風はないから湿気が多い。

身にまとわりつくような湿気の日になったが、暗雲はいつのまにか消えていた。

祭典が始まるまでは心配されたが、結局は降らなかった。

拝殿周りにたくさんの茅の葉を積んでいる。

これらの茅は氏子のみなさんが揃えてくれます、と巫女神職のMさんが話してくれた。

茅は堤防近くに生えている。

護岸工事をしていないところにある、という。

刈ったのは2日前。

一旦は、乾きを防ぐために復元した西の環濠に放り込んだ大量の茅。

昨日は、朝の10時に集まった10人で作業していた。

以前は、6人くらいでしていたから、今は作業が捗るようになった。

手伝いに参加してくれる人たちが、年々に増えているのがありがたい、と・・。

この日は今井町春日神社の夏越の大祓い。

茅の輪潜りもあるが、その茅の輪に小型の茅の輪があるとわかったのは、開催していた知人のDさんの写真展に立ち寄ったときである。

会場に向かう“重要伝統的構造物群保存地区”に指定されている今井町の通りに入ったすぐの民家にあった輪形状の造り物。

後でわかったその造り物。

拝見した日は、ほぼ2カ月前の平成30年5月13日。

玄関辺りに吊っていた輪形状は枯れ植物。

その植物は、本日に行なわれる春日神社の夏越の大祓いの茅葉(真菰)とわかったのは後日だ。

教えてくださった方は、写真展に利用していた会場の「にぎわい邸」オーナー女性。

当日撮っておいた携帯電話の画像を見てもらったら、見たことがない、という。

わかったら連絡をお願いしますと伝えた数日後の16日に届いたメール。

夏越の大祓の行事日は毎年が6月30日。

午後4時からの案内を掲示していたそうだ。詳細は行ってみなくてはわからないが、オーナー女性からのメールによれば「茅の輪潜りをした参拝者は、参拝の各自が茅(真菰)で作った小型の茅の輪を持ち帰って家の玄関に掲げる」だった。

行事取材の主旨を伝えた春日講奉賛会会長I氏の承諾を得て撮影に入る。

ちなみに橿原市指定文化財に指定されている旧常福寺表門は、春日講が所有する建造物である。

先月の5月17日は、朝10時から観音講の法要があった。

毎年のお勤めに多くの講員が集まったそうだ。

現在、講員は800人から850人にもなる。

役員は十数人に世話方が50人以上。

これほどの規模が大きい観音講中、全員が旧常福寺観音堂に参集されたら壮観な状態になるだろう。

毎月の第二日曜日は境内の清掃。

いつも奇麗にしているという。

大祓式が始まるまでに拝見していた絵馬堂。

武者絵に馬、翁(おきな)と尉(じょう)の同じ絵もある。

生誕の絵馬でなく、3、4歳の子供、童(わらわ)の子たちの生育を願った絵馬のように思えた。

古い絵馬に明治四十一年旧三月吉日に奉納した絵馬がある。

源平合戦の「鵯越(ひよどりこえ)の逆(さか)落し」の古戦場。

一ノ谷の戦いを描いた合戦絵馬は迫力ある。

奉納者に名を連ねていた子どもたち。

そこにあったおばあちゃん、おじいちゃんと思える名もある。

孫の生育を願った絵馬であるが、左端にある昭和61年の年号。

額縁を張り替えたのか、それとも書き足したのか・・・。

大祓式に始まるまでの時間はまだまだある。

この機会に調べておきたい石塔の刻印。

江戸時代の暦がわかる2基が見つかった。

一つは「天明八申戊(1788)四月十三日 一右武開□□塔 願主今西榮正□之」。

二つ目に「常夜燈 享和元年辛酉(1801) 紙屋町願主□□□氏」。

三つ目の刻印は手水鉢にあった「天保七(1836)丙申 上裁秋八月吉祥月」。

不鮮明な文字は判読できなかった春日神社の創始年代。

明らかではないが、奈良県史によれば「慶安五壬辰年(1652)仲春吉日」が。

また、神宮寺だった旧常福寺の棟札に「上棟大和国高市郡今井常福寺」「干時慶長十八年(1613)七月癸丑十六日敬白」があることから、春日神社の上棟も慶長十八年を推定している。

時間近くになれば受付の場に参拝者が集まりだした。

いつ雨が降っても濡れないように傘持参の人たち。

先にやってきた高齢者たち。

巫女たちが受け付ける。

大祓式に必要な祭具が人形(※ひとがた/形代・かたしろとも)。

参拝者は、受け取った人形に名前を記入する。

記入した人形は、このように右、左、右肩を祓って、3回も息を吹きかけるのです、と伝えていた。

吹き込んだ人形は、巫女さんが受け取って祓もつに納める。

日常生活をしてゆく上に、知らず知らずに犯した罪や穢れを祓い除いて、残す半年間を新たな気持ちになり、清々しく、そして明るく暮らしていけるよう祈願する夏越の大祓い(なごしのおおはらい)。

巫女さんが受付時に伝えた作法。

その人の罪や穢れを、身代わりの人形に遷す行為。

悪いもんが詰まった人形は、まとめて祓物(はらえもつ)と呼ぶ葦舟のような形に作った茅束に包み込んで、式典が終わってから神職が大川に流す。

いわば、半年間の穢れを落とした厄は大海に流す禊である。

式典で奏上される大祓詞に、その意味がある。

名前を記入したみなさん方は、笑顔に・・。

悪いもん、すべてが抜けきったかのように思える素敵な笑顔になっていた。

そしてはじまった大祓式。

宮司は巫女神職のMさんの旦那さん。

これまで何度もお世話になったことがあるM宮司は、また何かとお世話になっている大和郡山市・小泉神社宮司の弟さんである。

拝殿左脇に集まった氏子たちはおよそ100人。

式典に奏上する大祓詞(おおはらえのことば)は息子さんの禰宜が役を務める。

普段であれば、鎮座する神さんに向かって祝詞を奏上されるが、夏越の大祓いの場合は、参拝のみなさん方を祓うことから、大祓詞の奏上は参拝者に向かって奏上されるのだ。

低頭されて大祓詞を受ける参拝者たち。

その次の祓は、紙片の形のキリヌサ祓い。

人形のときに祓ったように、同じ作法でするキリヌサ祓い。

手にしたキリヌサをもって、右、左、右肩を祓って身を祓う。

身を祓ったキリヌサは落下。

境内いっぱいに広がった。

こうして始まった茅の輪潜りの作法。

輪を潜ることで、無病息災、疫病退散のご利益を授かる。

『備後国風土記』逸文にある古潭である。

「疫隈(えのくま)の国社(※広島県福山市東深津町・王子神社)。北の海に坐ます武塔神(素戔嗚尊)が、南の海に住む娘を妻問いに出でる旅に出た。彼の地に二人の将来が居た。宿乞うたところ、裕福な弟の巨丹将来(こたんしょうらい)は断ったが、貧窮な兄の蘇民将来(そみんしょうらい)は、宿に泊まらせ、粟飯などの饗をもってもてなした。歓待に感激した武塔神(素戔嗚尊)は、これから先、疫病が流行した際は、護符の茅草で作った輪を腰に着けておけば、一生、蘇民将来の子孫たちは疫病から免れると説いた」。

この説話にちなんだ茅の輪。

旧暦六月(※現在は6月30日)に行なわれる夏越しの大祓式に「水無月の 夏越の祓いする人は 千歳の命 延ぶと云ふなり(※拾遺和歌集)」を唱和しながら潜る一周目。

二周目の和歌は「思ふ事 皆つきねとて麻の葉を きりにきりても 祓へつるかな(後拾遺和歌集)」を。

そして、三周目に「蘇民将来 蘇民将来」。

唱えながら、∞の字(※一般的に数字の8の字と呼ぶ)を書くように、茅の輪を潜る。

先頭に就く宮司。続いて禰宜。

後ろについた氏子たち(春日講)は百人にもおよぶ大行列。

頭を下げつつ茅の輪を潜って左側へ廻る。

潜る際前に一礼。

拝殿向こうの神殿に向かって軽くお辞儀をする。

さて、茅の輪を潜るときの足は、右足、左足、どちらを先に跨いでいけばいいのか。

はじめに跨ぐ第一歩は、左足。

左側に廻るから左足が第一歩。

覚えやすいのだが、どうも足遣いが不自然な動作を生んで、上手い具合に左足が出ない。

普段から、第一歩に右足が出る癖があるようで、ぎくしゃくするから、どうしても頭の中がこんがらがる。

しかし、である。

ここ今市町の茅の輪潜りは、右足からだった。

大行列の茅の輪潜りに大きな円を描く。

ぐるっと廻って、次の右廻りでは、右足。3周目も左足で跨いでいた。

唱和する水無月の夏越の祓い・・・の印刷物を手にしながら廻っていた。

∞の字を描いて廻ってきた最後のひと潜りもまた一礼し、左足で跨ぎ拝殿に向かって参進する。

そういえば、修祓の際に神職が幣をもって振る作法は、ここ今井町に限らず、どの神事であっても、左、右、左に振っていたような・・・。

その過程に拝見していたお賽銭。

茅の輪潜りに遅れた高齢女性。

賽銭を入れようとしていた行者堂。

格子窓の桟に置こうとしている、と思って拝見していた、そこに指が・・。

格子窓から受け取る役員の手に直接渡し。

まさかの展開に、よく見れば透明なプラカードで工作した小さな小窓。

そこが賽銭口だったとは驚きである。

先頭の宮司、禰宜に観音講の役員たち。

先に到着してから参拝者に茅草を手渡していた。

ここからが今井町に見られる独自の習俗である。

茅を受け取った人たち。

一人一人が、思い思いの場所で茅の輪を作る。

一本、二本・・数本の茅束は茎の部分から丸めていく。

軸になった部分に葉をぐるぐる巻く。

軸がばらけないようにぐるぐる巻いているように思える作り方。

慣れた人はちゃっちゃと作り上げる。

まだそれほどに慣れていない人は、ベテランの人に教えてもらいながらマイ茅の輪を作る。

大多数はその場に立ったまま作っていた。

母親に教わりながら作っていた女児もいる。

老若男女のめいめいが作るマイ茅の輪は、一定の大きさでもない。

思い思いの大きさに仕上げて奇麗な形に、神職らが予め作って用意していた幣を括りつけて出来上がり。

実は、用意していた枚数では足らなかった。

大急ぎで作った幣の補充。

幣の枚数もまた年々に増えているようだ。

完成した人たちから自宅へ戻っていく参拝者たち。

今日の目的である自宅の玄関に自作の茅の輪をかける、その瞬間をと撮らせていただける方にお声をかけようとした、そのとき・・。

迷うことなく1組の家族さんにお願いして移動しかけていたこの日同行取材の写真家Sさんの後を追う。

その行先は、環濠に囲まれた今井町内の外。

新たに地域開発された新居住宅に住まう新しき家族さん。

3歳女児の子どもを持つ親子連れ。

ご近所に教えてもらって参加したそうだ。

途中に見た旧家の茅の輪かけ。

玄関脇の格子窓がまた風情を醸し出すが、これは枯れた茅の輪。

もうすぐ戻ってきて新しく架け替えることだろう。

実は、一年間もお家を守ってきた茅の輪は、1年後に神社納めをする。

枯れた茅の輪もまた護符であるだけに、神職の祈祷によって焼納されることだろう。

ここもまた格子窓に茅の輪をかけていた旧家。

戻ってすぐにかけていたのだろう。

茅の輪を手にして戻っていく高齢女性にもお声をかけたが、うちは建て替えたので玄関も洋風にしたからとお断り。

かけるところのない洋風扉ではお断りせざるを得なかった、ということだ。

そんなこともあったが、うちの家なら構わんよと応えてくれた男性は旧家住まいのW家もまた建て替え。

奇麗にした玄関上に茅の輪をかけられるようにしていた。

これもまたなるほどである。

なるほどの民俗道具もまた遺していた旧家もある。

錆も見られる風情ある鉄の輪っかは、馬繋ぎの鉄環であろう。

町家集落に牛繋ぎは考えにくい。だとすれば馬繋ぎ。

鉄環の取り付け方が異なる。

参考例に、平成20年11月23日に拝見した大和郡山市の旧村。

井戸野町の一角に遺していた鉄環は、牛繋ぎ。

井戸野は町家集落でなく、農家集落。

畑地、稲地の耕作に牛を必要としていた。

駐車場に戻る今井町の町家筋に赤く塗った小さな鳥居があった。

角地に据えた大きな石は、家を損傷から免れるための守石。

逆に勢いついて乗り上げるケースもあるらしい。

少しでも防御したい大石に塗った赤い鳥居は犬の小便除け。

糞を落としていく人もいるから難儀なこと。

「フンの後始末は、飼い主の義務」と注意せざるを得ない今井町の自治会通知。

糞を落とす住民もまた同じ町内の人なのかな。

空きスペースの向こうに風情を遺す民家がある。

その下に置いてある一定の間隔ごとの印しは、たぶんに駐車位置を示す小道具。

廃物利用の駐車位置標識にも目が留まった。

今井町の年中行事は、本日に行われた夏越の大祓いの他に、7月7日に行われる行者講や7月15日の太神宮さんもある。

また、仏事に、7月23日、24日行われる地蔵講もあるそうだ。

(H30. 6.30 SB805SH撮影)

(H30. 6.30 EOS7D撮影)