斑鳩町北庄に鎮座する春日社は三神を祀る。

小社に八坂神社、猿太彦社、地主社、土坂社、月読命社など七社がある。

正月を迎えたドウガイの呼び名がある注連縄が雨に濡れて美しい。

この日の行事は御湯立て。

雑木に火を点けて沸かしていた。

祭祀に使う湯釜は古い。

それよりもっと古い釜に刻印があると云って蔵にあるものをわざわざ出してくれた。

拝見すれば村北庄春日大明神御湯釜 明和五戊子年(1768)八月廿五日」の刻印があった。

三老とともに確認した湯釜は247年前の釜だ。

村の文化財は大切に保存してくださいと伝えた。

かつて元宮座の呼び名がある北庄の「座」中は十二人衆だった。

座を脱退、或いは身体の都合で座休みされている人もおられて実際は5軒の座中で営まれている。

この日は正月初めの座の行事の「六日座」だが朝から降り出した雨はやまずである。

本来ならば御供モチは本社、小社に供えるがこの日は拝殿に場を替えた。

座中も拝殿中央に並ぶ。

御供モチはお盆に12個ずつ。

十二人衆の数を盛る。

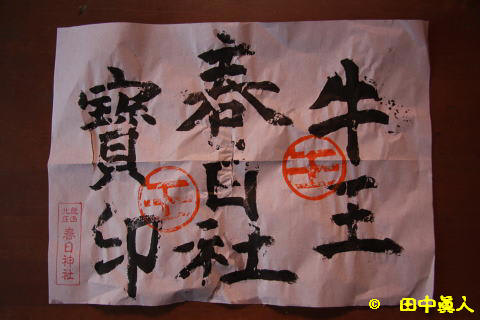

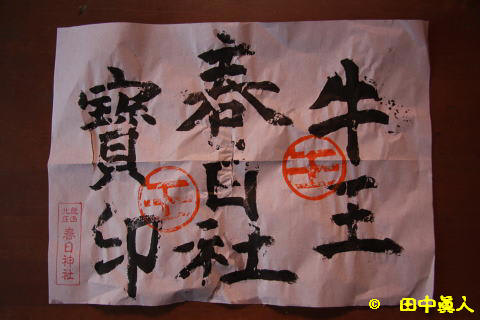

版木で刷った「牛王 春日社 寶印」の書も12枚。

挟んだウルシ棒も12本。

すべてが十二人衆の数であるが、お札は余分に刷って20枚にしておくという。

一老のMさんが書き記された『春日神社と氏子のあゆみ』によれば、明治以前までは当社に観音仏や阿弥陀仏を安置するお堂があったという。

地区の北の山麓に宮山がある。

小字観音堂の呼び名がある地である。

春日社はかつて小字観音堂に建っていたそうだ。

観音堂は春日社の神宮寺。

今では「春日社」名のお札であるがかつては「観音堂」であったかも知れない。

やむなく斎行される龍田神社宮司に雨があたらないように傘をさして八社の祓えをする。

各社にお供えがある。

ダイコン、ニンジン、シイタケ、スルメ、コーヤドーフなどだ。

献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、撤饌を経て始まった「御湯立」の神事。

沸かした湯に笹を浸けて湯立てを斎行する。

雨が降ってはいるが、傘は要らないと申し出た宮司。

それに対して座中たちも傘をささずに湯釜の周りに立つ。

湯に浸けた笹で参拝者に清めの湯で祓えば湯気が立ち上がる。

僅か数秒間で行われた「御湯立」神事であった。

御湯立を終えれば「座」に移る。

膳の料理は正月のおせちと同じゴマメ。

クルミも合えていた「年行(ねんにょ)」と呼ばれる当番家の手料理。

ぐるぐる巻きはチョロギだ。

味付けに生姜が入っている。

黒豆、クリキントンにユズを入れたトーフ汁もある。

お神酒をいただいてしばらく時間を過ごす。

「座」を終えたころは本降りの土砂降り。

ウルシ棒に挟んだ春日社の牛王寶印を持ち帰る。

春の苗代に挿す家もあるようだ。

元旦に参った白い砂道は雨にも負けずにそのままの形を残していた。

座中の話しによれば、病に伏している家では牛王寶印のお札を布団の下に敷くらしい。

病に効くということであろう。

そのお札は後日に行われるトンドで燃やすようだ。

穢れを祓うという意味もあるトンド焼きである。

(H27. 1. 6 EOS40D撮影)

小社に八坂神社、猿太彦社、地主社、土坂社、月読命社など七社がある。

正月を迎えたドウガイの呼び名がある注連縄が雨に濡れて美しい。

この日の行事は御湯立て。

雑木に火を点けて沸かしていた。

祭祀に使う湯釜は古い。

それよりもっと古い釜に刻印があると云って蔵にあるものをわざわざ出してくれた。

拝見すれば村北庄春日大明神御湯釜 明和五戊子年(1768)八月廿五日」の刻印があった。

三老とともに確認した湯釜は247年前の釜だ。

村の文化財は大切に保存してくださいと伝えた。

かつて元宮座の呼び名がある北庄の「座」中は十二人衆だった。

座を脱退、或いは身体の都合で座休みされている人もおられて実際は5軒の座中で営まれている。

この日は正月初めの座の行事の「六日座」だが朝から降り出した雨はやまずである。

本来ならば御供モチは本社、小社に供えるがこの日は拝殿に場を替えた。

座中も拝殿中央に並ぶ。

御供モチはお盆に12個ずつ。

十二人衆の数を盛る。

版木で刷った「牛王 春日社 寶印」の書も12枚。

挟んだウルシ棒も12本。

すべてが十二人衆の数であるが、お札は余分に刷って20枚にしておくという。

一老のMさんが書き記された『春日神社と氏子のあゆみ』によれば、明治以前までは当社に観音仏や阿弥陀仏を安置するお堂があったという。

地区の北の山麓に宮山がある。

小字観音堂の呼び名がある地である。

春日社はかつて小字観音堂に建っていたそうだ。

観音堂は春日社の神宮寺。

今では「春日社」名のお札であるがかつては「観音堂」であったかも知れない。

やむなく斎行される龍田神社宮司に雨があたらないように傘をさして八社の祓えをする。

各社にお供えがある。

ダイコン、ニンジン、シイタケ、スルメ、コーヤドーフなどだ。

献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、撤饌を経て始まった「御湯立」の神事。

沸かした湯に笹を浸けて湯立てを斎行する。

雨が降ってはいるが、傘は要らないと申し出た宮司。

それに対して座中たちも傘をささずに湯釜の周りに立つ。

湯に浸けた笹で参拝者に清めの湯で祓えば湯気が立ち上がる。

僅か数秒間で行われた「御湯立」神事であった。

御湯立を終えれば「座」に移る。

膳の料理は正月のおせちと同じゴマメ。

クルミも合えていた「年行(ねんにょ)」と呼ばれる当番家の手料理。

ぐるぐる巻きはチョロギだ。

味付けに生姜が入っている。

黒豆、クリキントンにユズを入れたトーフ汁もある。

お神酒をいただいてしばらく時間を過ごす。

「座」を終えたころは本降りの土砂降り。

ウルシ棒に挟んだ春日社の牛王寶印を持ち帰る。

春の苗代に挿す家もあるようだ。

元旦に参った白い砂道は雨にも負けずにそのままの形を残していた。

座中の話しによれば、病に伏している家では牛王寶印のお札を布団の下に敷くらしい。

病に効くということであろう。

そのお札は後日に行われるトンドで燃やすようだ。

穢れを祓うという意味もあるトンド焼きである。

(H27. 1. 6 EOS40D撮影)