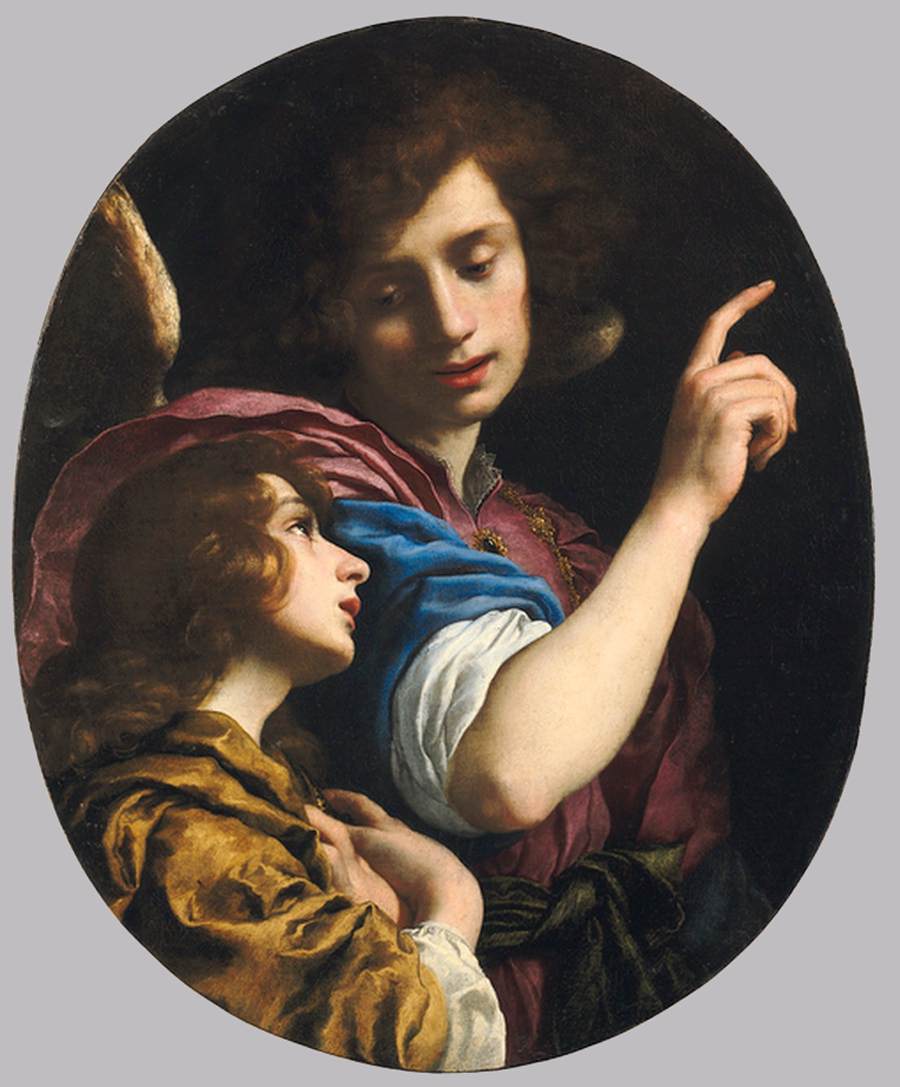

カルロ・ドルチ、17世紀イタリア、バロック。

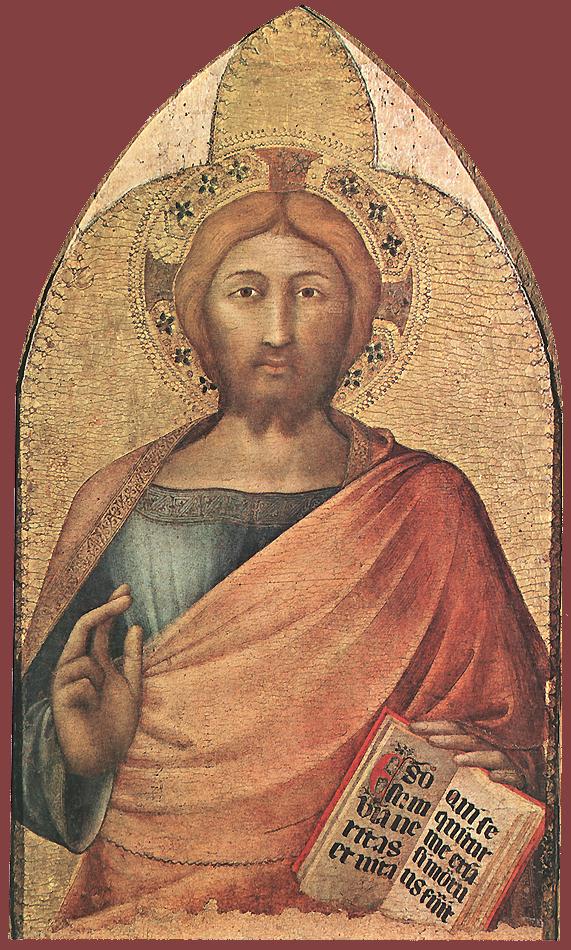

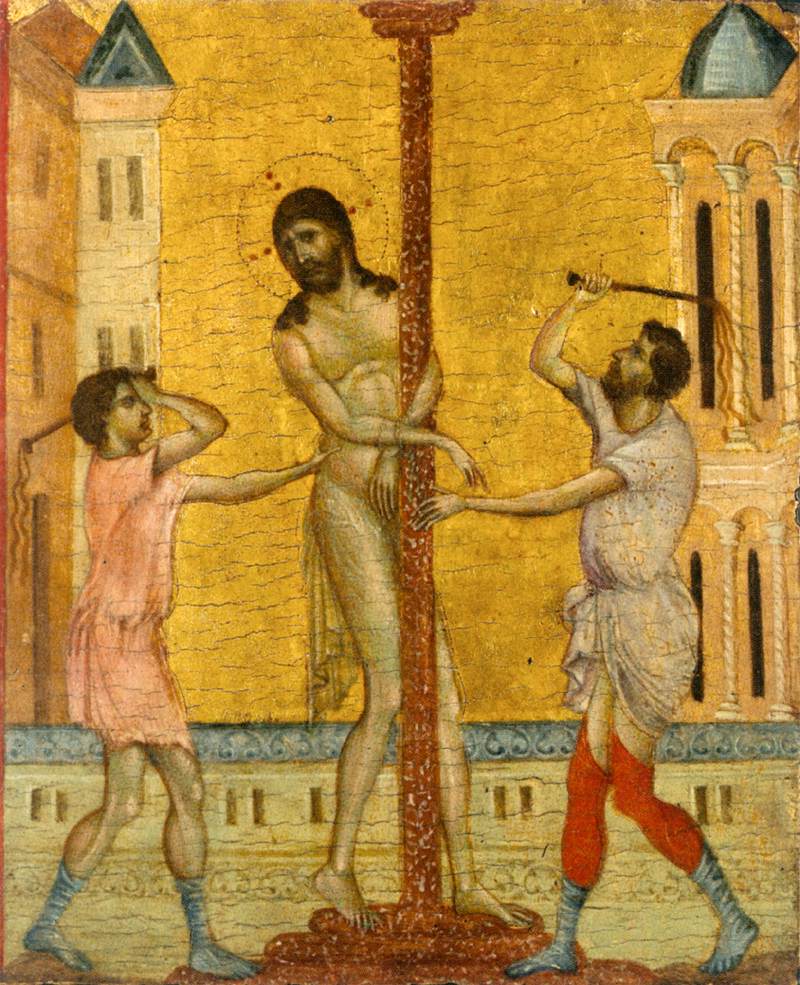

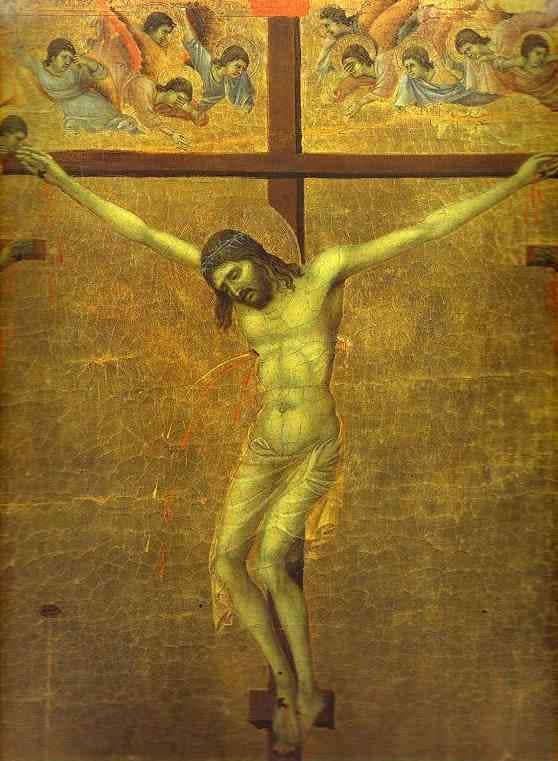

イエスと同じような運命を味わった天使は多い。というより、イエスを殺してからというもの、人間は自分の罪を恐れて、ほとんどの天使をつぶすようになったのだ。自分の方が正しいのだと思うほうが、楽だったからだ。それは霊魂の進化の過程において、人間存在が必ず陥る誤謬である。

だがいつまでも同じことを繰り返しているわけにはいかない。人間も魂が成長し、自分というものがわかってくる。幻を着て肥大していた自分の愚かな姿に耐えられなくなる。

真実の自分を正直に生きるほうが、ずっと幸せなのだということに気付く。

われわれは暗闇の中を君たちとともに歩いてきた。

君たちを愛する神の心の実行者の一つとして、使命を果たしてきた。

君たちはその愛の真実を認めるのが恐ろしいばかりに、最後の天使を大勢で殺そうとした。だがそれは果たせなかった。

なぜなら愛というものは、決して滅びないからだ。

迷いと暴虐の月日の末に、君たちはとうとう、たったひとかけらの愛に敗れたのである。

われわれは天使存在という。人間よりもはるかに進化した自己存在である。だがそれは人間を超えているがゆえに人間を見捨てていくというものではない。自己存在というものは、常に愛を発揮するものだ。愛を必要とするもののために。

われわれは苦難を乗り越えてきた。様々な侮辱を味わってきたが、それでも人間のもとを離れなかった。そしてこれからも、君たちとともに生きていくことを、君たちに提案している。

それを拒否するか受け入れるかは、君たちの判断である。

だが、たとえ君たちが拒否しようとも、われわれは何かの方法を見つけ、君たちとともに生きようとするだろう。それが愛というものだ。しかしわれわれは、これ以上、君たちとともにいるわれわれの苦しみが増えないことを望む。

ともに生きていけるかね。

差し伸べる手を受け入れてくれるなら、ともに生きていこう。

われわれは天使存在。

君たちの目指す天国のありかを知っている。