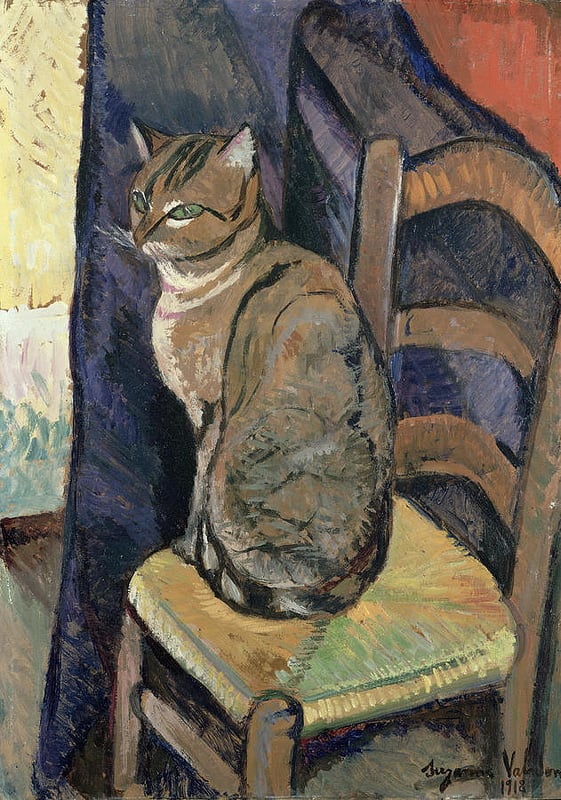

ジャン・バティスト・グルーズ、18世紀フランス、ロココ、新古典主義。

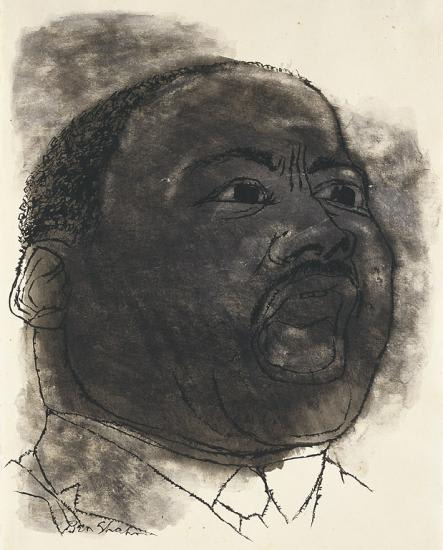

これはマリー・アントワネットよりも哀れな女である。自分より良いものになりたいがために、人から盗んだ美貌を武器にしてたくさんの男と寝、あらゆるあがきをし、フランス王ルイ15世の公妾にまでなったが、最後は断頭台の露と消えた。デュ・バリーの肖像画と言えばヴィジェ・ルブランのものが知られているが、女流が描いたその絵は美的に描きすぎている。男が描いたこの絵のほうが、女の正体をえぐるように見せている。退廃的で自堕落な瞳の奥に、権勢と我欲の泥沼に溺れて腐った人間の心が見える。崩れ果てた人間の姿というものだ。女が腐るとこんなものになるという例である。