1/19(土)~3/10(日)に新津市美術館で「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」という展示をやっていて、2/3(日)に行って来ました。

「新津市美術館「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」に行って来ました!」

その後、2/18(月)にエドワード・ゴーリーをテーマにトークイベントを行ったりしました。動画はこちらから見ることが出来ます。

「トークイベント「月刊おはなし図鑑」第2回、吉田麻希さんエドワード・ゴーリーとコーエン兄弟を語る!終了しました!」

トークを書き起こしたものは、こちらから読むことができます。

「【書き起こし】トークイベント「月刊おはなし図鑑」第2回(ゲスト:吉田麻希さん、トークテーマ:映画とエドワード・ゴーリーについて)」

新津市美術館の「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」の会場では、エドワード・ゴーリーの本が閲覧できるようになっていて、今回トークイベントを行うにあたり、一通り読んでみました。

和訳されているものを24冊読んだんですけど、せっかくなので感想をまとめていこうと思います。(もしかしたらまだ読み飛ばしているものもあるかも知れませんが、和訳されているものは一通り読めたのではないかと…)

余談ですが、今回エドワード・ゴーリーについて調べるにあたって気付いたんですけど、エドワード・ゴーリーの著作の一覧が載っていて、なおかつアメリカで出版された年が載っている日本語のサイトが全然ないんですよね。

エドワード・ゴーリーの日本語版Wikipediaにも、日本で出版された年しか載っていませんでした!

なので、今回の感想は、アメリカで最初に出版された順番に並べてみました!貴重な資料になるかも知れないぞ!

ちなみに、和訳してるのは全部柴田元幸さんでした!

「弦のないハープ またはイアブラス氏小説を書く。」

1953年(日本:2003年)

ゴーリーの記念すべきデビュー作は、イアブラス氏という小説家が「弦のないハープ」という小説を書くという物語。全編に渡って創作の苦悩と試行錯誤と何とも言えない日常が描かれているのは、自分自身のことを書いたのかも知れないと思わせるくらい、ちょっとメタ的な構造。どうしてそこを選んだのか分からない何とも言えないシュールな場面を切り取りつつ、絵は緻密に描かれているという、ゴーリーの魅力がすでに発揮されています。

「うろんな客」

1957年(日本:2000年)

うろんな客、謎の生物がある一家に訪れ、一ページごとに家族にとって迷惑になるような行動を取り続ける。うろんな客の正体や行動理念はすべて謎のまま。これも非常にシュールな作品だけど、うろんな客は子供のメタファーであり、生涯子供がいなかったゴーリーが、子供というものに対する不安や恐れを描いたのでは?という柴田元幸さんのあとがきに感動!

「むしのほん」

1959年(日本:2014年)

ゴーリーには珍しく、黒いペンで緻密に描き込まれた絵ではなく、シンプルな絵でしかもカラー。仲良く暮らしている赤、青、黄色の3種類の虫たちが、黒い虫に襲われ、力を合わせてやっつけるという、一見「スイミー」みたいな話なんだけど、ストレートに教訓や勧善懲悪があるようにも見えない不気味さがあるあたり、やっぱりゴーリー。ちなみに、差別を助長しているのでは?と指摘されたこともあるらしいですが…

「不幸な子供」

1961年(日本:2001年)

一人の女の子に次々と不幸なことが訪れ、最後には死んでしまう人生を、淡々と描く。不幸な出来事なんだけど悲劇的に盛り上げることなく、寧ろシュールな笑いを生んでしまうくらい、淡々と描いた、非常にゴーリーらしい作品。

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」

1963年(日本:2000年)

AからZまでのアルファベットの名前の子供たちが、1ページの一人ずつ、死因とともに描かれる。「不幸の子供」にも通じる、残酷なんだけど淡々とし過ぎているこの身も蓋もない感じに加え、本作ではしかもそれをアルファベットの絵本のように描くあたり、悪趣味ですよね。なのに不気味さはなくやっぱりシュールに笑えたりする感じが不思議です。

「蟲の神」

1963年(日本:2014年)

人間のように大きな蟲に子供が攫われていく物語と、子供を失った家族が悲しむ物語が、やっぱり淡々と描かれる。しかも、原文が詩のようになっているのを意識して、和訳の文章も七五調で、まるで本当は恐ろしい童話やおとぎ話を読んでいるようでした。それにしても、あの蟲の造形は本当に不気味ですね…

「ウエスト・ウイング」

1963年(日本:2002年)

説明どころか台詞も文章も一文字も登場せず、ある屋敷の内部の絵が、1ページに1枚ずつ描かれる。しかも、屋敷の中で何が行われているのか、絵を見てもまったく理解できず、中には非常に不可解で不気味な絵も登場するのが恐怖を掻き立てるのだが、まるでお化け屋敷を探検するように夢中で読んでしまう。個人的にゴーリーの中で一番好きな本です。

「思い出した訪問」

1965年(日本:2017年)

女の子が旅先で両親と謎の別れ方をし、出会った不思議な老人。それから月日が流れ一人になった女の子が老人のことを思い出した時には、もうその老人は死んでいた…という物語。ゴーリーらしく淡々と描かれているんだけど、本作は絵の1枚1枚から女の子の孤独や別れの切なさを非常に強く感じさせられるあたりが、他の本とちょっと雰囲気が違うなって思いました。

「敬虔な幼子」

1966年(日本:2002年)

幼少期から経験なキリスト教徒だった少年は、神を信じ続け、神のために人生を尽くし、やがて死んでいくが後悔はなかった…という物語なんだけど、果たして少年は果たして正しかったのだろうか…幸せだったのだろうか…という疑問も残るという、非常に皮肉めいた一作。ゴーリーのひねくれた魅力が発揮された作品だと思います。

「まったき動物園」

1967年(日本:2004年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」に続く、ゴーリーのアルファベット本。しかし、この絵に登場するのはAからZまでのアルファベットがそれぞれイニシャルの、架空の生物たち。それぞれの生物の造形から設定から名前から、そしてこんな本を作ろうと思ったこと時代、どういう頭をしていたら思い付くのか分からない一冊。架空の生物たちも、不気味とも可愛いとも違う、本当に説明しがたい非常にゴーリーらしい何とも形容しがたいものばかりです。

「ジャンブリーズ」

1968年(日本:2007年)

エドワード・リアの詩を元にした絵本。ジャンブリーズという人達がふるいの船に乗って航海する旅の様子を、ユーモアたっぷりに描く。ジャンブリーズたちの絵はどこか人形劇みたいだなと思った。和訳も七五調になっていて、意味はよく分からないけどなんか面白い。

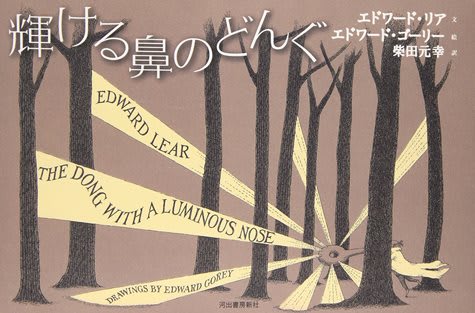

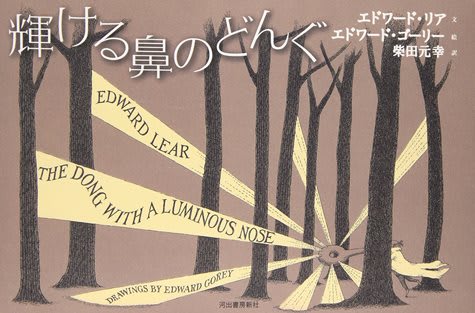

「輝ける鼻のどんく」

1969年(日本:2007年)

これもエドワード・リアの詩をもとにした絵本であり、さらに「ジャンブリーズ」と話が繋がっているあたり、ゴーリーにしては珍しい。ジャンブリーズの一人の娘と恋に落ちた男、どんくは最初は幸せに過ごすが、結局別れることとなり、その日から巨大な灯台のような鼻を顔に装着して嘆く。ジャンブリーズが可愛らしい作品だったのに対し、その裏ではこういう非常にゴーリーらしい苦悩の物語が進行していたのも興味深い。

「優雅に叱責する自転車」

1969年(日本:2000年)

二人の子供が遊んでいると、どこからともなく自転車が現れ、二人が乗るとペダルもないのに勝手に動き始め、ワニと出会ったり服の一部がなくなったり、色々あって戻ってくると、二人はすでに死んでいるというオベリスクが建っていて、自転車は粉々に壊れてしまう…という謎めいた物語。物語が何を伝えようとしているのか難解な上に、章も飛び飛びになっていてさらなる謎を誘う。それでも絵の力もあり、不条理ながらも不思議な魅力がありますね。

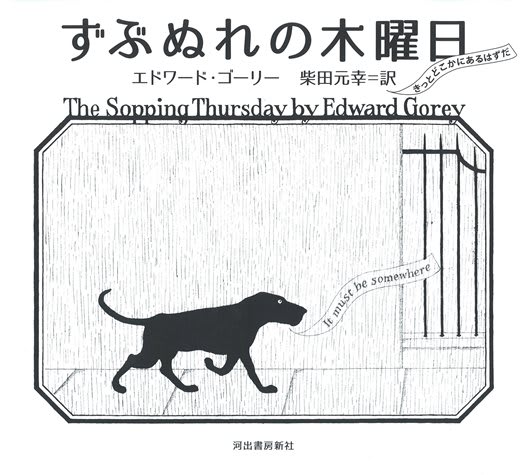

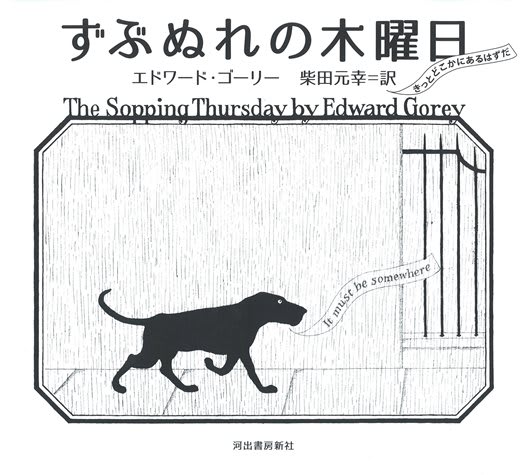

「ずぶぬれの木曜日」

1970年(日本:2018年)

雨の一日を舞台に、傘をさす人、傘を買う人、傘を失くす人など、傘を巡る様々な人を俯瞰的に描いた群像劇。群像劇の一つ一つはばらばらなので少し混乱するが、よく読んでいると同じ雨の日を舞台に、一人一人の物語が進行していたり、時折繋がっていたりするのが分かる。そんな中、主人公と思われる男性は傘と犬を失うが、犬は傘で子供を助けて帰ってくるという、珍しく感動的なエンディングも。一見いつもの不条理のようで、実は結末は他の作品より分かりやすいかも知れませんね。

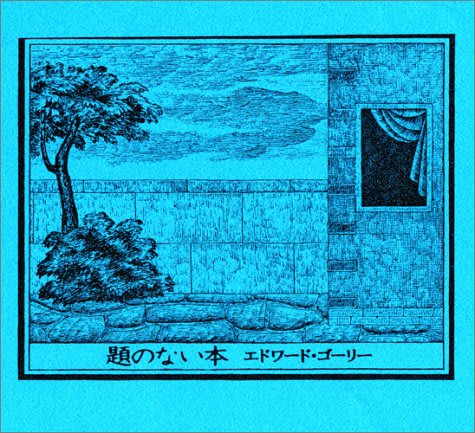

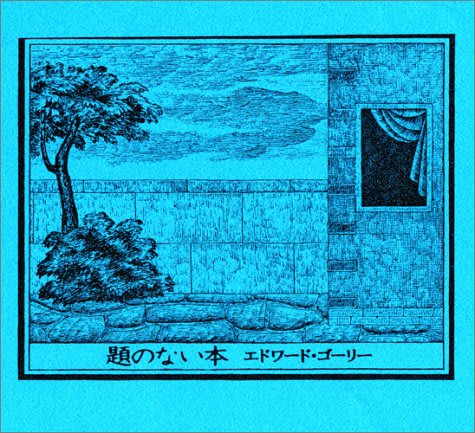

「題のない本」

1971年(日本:2000年)

全部のページの全部の絵が、同じ構図で、ある家の庭と、窓から外を見ている子供を描いていて、一ページごとに庭に謎の生物たちが次々と現れては、次々と消えていく。ただそれだけの本。さらに文章も謎の叫び声のような言葉の羅列であり、とにかく謎が多い。しかし、細かいことを考えずに、そういう出来事を描いた本、と思って読めば、結構シュールな面白さがあります。

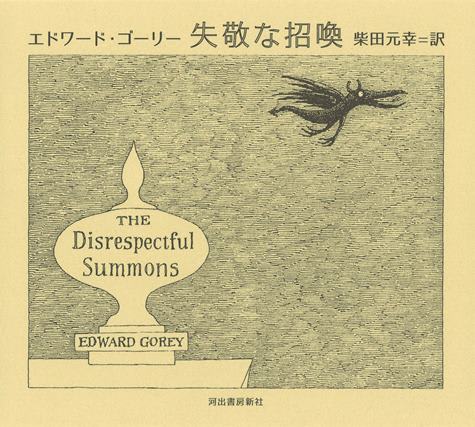

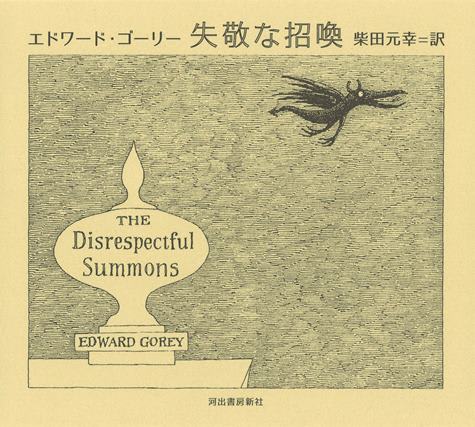

「失敬な召喚」

1971年(日本:2018年)

ある女のもとに突然悪魔が現れ、その日を境に女は邪悪な行動を楽しむようになり、最後には悪魔に連れ去られてしまう。悲劇なんだけど淡々と描いているどころか、寧ろ邪悪な行動を楽しむ主人公を非常に楽しそうに描くあたり、いかにもゴーリーの悪趣味が全開という感じで面白いですね。最後に悪魔に連れ去られることも含めてなんだか笑えてきます。

「キャッテゴーリー」

1973年(日本:2003年)

アルファベットの本は何度も書いているけど、これは数字の本。1ページ毎に1から50までの数字と猫の絵が勝てある、それだけの本です。ゴーリーの普段の不気味さや悪趣味さはまったくなく、ただただ可愛くて面白い猫の絵ばかりです。

「蒼い時」

1975年(日本:2001年)

二匹の犬が色々な場所を旅しながら、哲学的な会話をしている本で、正直何を言っているのかよく分からない。あとがきによると、旅嫌いのゴーリーが珍しくスコットランドを旅した思い出をもとに書いたらしく、旅行中になんとなく哲学的な物思いにふける気持ちが出ているのかも知れない。絵も、いつもの白黒で緻密に描かれたものではなく、青い色でシンプルに描かれているあたりも、他の本とちょっと違います。

「華々しき鼻血」

1975年(日本:2001年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」「まったき動物園」に続き、またしてもアルファベットの本。ページをめくるごとに、アルファベットのAからZまでの文字から始まる文章と、それに応じた絵が描いてあるんだけど、文章で表現された状況が、不穏なものだったり、ナンセンスなものだったり、よりにもよって何でそれを選んだ!?ってなるあたり、さすがゴーリーの世界って感じでした。

「おぞましい二人」

1977年(日本:2004年)

二人の男女の幼少期から始まり、二人が出会って結婚し、やがて夫婦で子供を狙った無差別連続殺人犯となり、捕まり死ぬまでを、淡々と描き続けた本。不幸や悲劇もどこか不条理コメディのように描きがちなゴーリーだけど、この本は他の本と比べても不気味さが際立っている。というのも、実際に起きたこういう殺人事件をもとに作った物語らしいです。出版された時、実際の事件を絵本にしたことがアメリカで問題視されたそうだけど、ゴーリー自身もあの事件にショックを受けた一人であり、は絵本にすることで事件と向き合いたかったのではないか、とも言われているらしい。そういう部分も含めて非常に読み応えがあるけど、最も取扱い注意な一冊でもあります。

「雑多なアルファベット」

1983年(日本:2003年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」「まったき動物園」「華々しき鼻血」に続き、またしてもアルファベットの本。今回は、ページをめくるごとに、AからZまでで始まる単語と、それにまつわる文章が書かれているんだけど、またしても単語や文章のチョイスが独特。そして非常に小さい本に非常に小さく絵が描かれているあたりも、不思議な気持ちにさせられる本です。

「音叉」

1983年(日本:2018年)

家族にいじめられていた女の子が海の中で謎の怪物と出会い、その日から彼女をいじめていた家族たちが死んでいく、という、一見すると不気味な復讐劇のようだけど、復讐の過程は描かれずに謎を残す。そして、不条理な悲劇を得意としてきた今までのゴーリーと比べると、案外普通の話にも思えてくる。そしてタイトルの音叉とは一体…?本当に謎の多い一冊。

「憑かれたポットカバー」

1997年(日本:2015年)

ゴーリーによるクリスマス・キャロルのパロディ。でも登場するのが幽霊ではなく不思議な虫たちだし、描かれる情景もナンセンスな出来事ばかりなあたり、さすがゴーリー。元ネタのクリスマス・キャロルは教訓のある話だけど、不条理にパロディ化することでそういう物語の常識を茶化しているようにも見えます。

「悪いことをして罰があたった子どもたちの話」

2002年(日本:2010年)

ヒレア・ベロックの詩を元ネタとして、それをゴーリーなりにアレンジした本。もともとは悪いことをすると罰が当たるよ、という教訓めいた話だと思うんだけど、ゴーリーの手にかかると罰の当たり方が例えば「ライオンに食われる」など過剰に残酷だったり、しかもそんな残酷表現をいつものナンセンスな絵で描かれるからかえって不気味だったり、かと思えば特に罰が当たらずに済む子供もいたりして、いい感じに不条理さを表現していました。ゴーリーの死後に出版された本らしいです。

以上です!

「新津市美術館「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」に行って来ました!」

その後、2/18(月)にエドワード・ゴーリーをテーマにトークイベントを行ったりしました。動画はこちらから見ることが出来ます。

「トークイベント「月刊おはなし図鑑」第2回、吉田麻希さんエドワード・ゴーリーとコーエン兄弟を語る!終了しました!」

トークを書き起こしたものは、こちらから読むことができます。

「【書き起こし】トークイベント「月刊おはなし図鑑」第2回(ゲスト:吉田麻希さん、トークテーマ:映画とエドワード・ゴーリーについて)」

新津市美術館の「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」の会場では、エドワード・ゴーリーの本が閲覧できるようになっていて、今回トークイベントを行うにあたり、一通り読んでみました。

和訳されているものを24冊読んだんですけど、せっかくなので感想をまとめていこうと思います。(もしかしたらまだ読み飛ばしているものもあるかも知れませんが、和訳されているものは一通り読めたのではないかと…)

余談ですが、今回エドワード・ゴーリーについて調べるにあたって気付いたんですけど、エドワード・ゴーリーの著作の一覧が載っていて、なおかつアメリカで出版された年が載っている日本語のサイトが全然ないんですよね。

エドワード・ゴーリーの日本語版Wikipediaにも、日本で出版された年しか載っていませんでした!

なので、今回の感想は、アメリカで最初に出版された順番に並べてみました!貴重な資料になるかも知れないぞ!

ちなみに、和訳してるのは全部柴田元幸さんでした!

「弦のないハープ またはイアブラス氏小説を書く。」

1953年(日本:2003年)

ゴーリーの記念すべきデビュー作は、イアブラス氏という小説家が「弦のないハープ」という小説を書くという物語。全編に渡って創作の苦悩と試行錯誤と何とも言えない日常が描かれているのは、自分自身のことを書いたのかも知れないと思わせるくらい、ちょっとメタ的な構造。どうしてそこを選んだのか分からない何とも言えないシュールな場面を切り取りつつ、絵は緻密に描かれているという、ゴーリーの魅力がすでに発揮されています。

「うろんな客」

1957年(日本:2000年)

うろんな客、謎の生物がある一家に訪れ、一ページごとに家族にとって迷惑になるような行動を取り続ける。うろんな客の正体や行動理念はすべて謎のまま。これも非常にシュールな作品だけど、うろんな客は子供のメタファーであり、生涯子供がいなかったゴーリーが、子供というものに対する不安や恐れを描いたのでは?という柴田元幸さんのあとがきに感動!

「むしのほん」

1959年(日本:2014年)

ゴーリーには珍しく、黒いペンで緻密に描き込まれた絵ではなく、シンプルな絵でしかもカラー。仲良く暮らしている赤、青、黄色の3種類の虫たちが、黒い虫に襲われ、力を合わせてやっつけるという、一見「スイミー」みたいな話なんだけど、ストレートに教訓や勧善懲悪があるようにも見えない不気味さがあるあたり、やっぱりゴーリー。ちなみに、差別を助長しているのでは?と指摘されたこともあるらしいですが…

「不幸な子供」

1961年(日本:2001年)

一人の女の子に次々と不幸なことが訪れ、最後には死んでしまう人生を、淡々と描く。不幸な出来事なんだけど悲劇的に盛り上げることなく、寧ろシュールな笑いを生んでしまうくらい、淡々と描いた、非常にゴーリーらしい作品。

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」

1963年(日本:2000年)

AからZまでのアルファベットの名前の子供たちが、1ページの一人ずつ、死因とともに描かれる。「不幸の子供」にも通じる、残酷なんだけど淡々とし過ぎているこの身も蓋もない感じに加え、本作ではしかもそれをアルファベットの絵本のように描くあたり、悪趣味ですよね。なのに不気味さはなくやっぱりシュールに笑えたりする感じが不思議です。

「蟲の神」

1963年(日本:2014年)

人間のように大きな蟲に子供が攫われていく物語と、子供を失った家族が悲しむ物語が、やっぱり淡々と描かれる。しかも、原文が詩のようになっているのを意識して、和訳の文章も七五調で、まるで本当は恐ろしい童話やおとぎ話を読んでいるようでした。それにしても、あの蟲の造形は本当に不気味ですね…

「ウエスト・ウイング」

1963年(日本:2002年)

説明どころか台詞も文章も一文字も登場せず、ある屋敷の内部の絵が、1ページに1枚ずつ描かれる。しかも、屋敷の中で何が行われているのか、絵を見てもまったく理解できず、中には非常に不可解で不気味な絵も登場するのが恐怖を掻き立てるのだが、まるでお化け屋敷を探検するように夢中で読んでしまう。個人的にゴーリーの中で一番好きな本です。

「思い出した訪問」

1965年(日本:2017年)

女の子が旅先で両親と謎の別れ方をし、出会った不思議な老人。それから月日が流れ一人になった女の子が老人のことを思い出した時には、もうその老人は死んでいた…という物語。ゴーリーらしく淡々と描かれているんだけど、本作は絵の1枚1枚から女の子の孤独や別れの切なさを非常に強く感じさせられるあたりが、他の本とちょっと雰囲気が違うなって思いました。

「敬虔な幼子」

1966年(日本:2002年)

幼少期から経験なキリスト教徒だった少年は、神を信じ続け、神のために人生を尽くし、やがて死んでいくが後悔はなかった…という物語なんだけど、果たして少年は果たして正しかったのだろうか…幸せだったのだろうか…という疑問も残るという、非常に皮肉めいた一作。ゴーリーのひねくれた魅力が発揮された作品だと思います。

「まったき動物園」

1967年(日本:2004年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」に続く、ゴーリーのアルファベット本。しかし、この絵に登場するのはAからZまでのアルファベットがそれぞれイニシャルの、架空の生物たち。それぞれの生物の造形から設定から名前から、そしてこんな本を作ろうと思ったこと時代、どういう頭をしていたら思い付くのか分からない一冊。架空の生物たちも、不気味とも可愛いとも違う、本当に説明しがたい非常にゴーリーらしい何とも形容しがたいものばかりです。

「ジャンブリーズ」

1968年(日本:2007年)

エドワード・リアの詩を元にした絵本。ジャンブリーズという人達がふるいの船に乗って航海する旅の様子を、ユーモアたっぷりに描く。ジャンブリーズたちの絵はどこか人形劇みたいだなと思った。和訳も七五調になっていて、意味はよく分からないけどなんか面白い。

「輝ける鼻のどんく」

1969年(日本:2007年)

これもエドワード・リアの詩をもとにした絵本であり、さらに「ジャンブリーズ」と話が繋がっているあたり、ゴーリーにしては珍しい。ジャンブリーズの一人の娘と恋に落ちた男、どんくは最初は幸せに過ごすが、結局別れることとなり、その日から巨大な灯台のような鼻を顔に装着して嘆く。ジャンブリーズが可愛らしい作品だったのに対し、その裏ではこういう非常にゴーリーらしい苦悩の物語が進行していたのも興味深い。

「優雅に叱責する自転車」

1969年(日本:2000年)

二人の子供が遊んでいると、どこからともなく自転車が現れ、二人が乗るとペダルもないのに勝手に動き始め、ワニと出会ったり服の一部がなくなったり、色々あって戻ってくると、二人はすでに死んでいるというオベリスクが建っていて、自転車は粉々に壊れてしまう…という謎めいた物語。物語が何を伝えようとしているのか難解な上に、章も飛び飛びになっていてさらなる謎を誘う。それでも絵の力もあり、不条理ながらも不思議な魅力がありますね。

「ずぶぬれの木曜日」

1970年(日本:2018年)

雨の一日を舞台に、傘をさす人、傘を買う人、傘を失くす人など、傘を巡る様々な人を俯瞰的に描いた群像劇。群像劇の一つ一つはばらばらなので少し混乱するが、よく読んでいると同じ雨の日を舞台に、一人一人の物語が進行していたり、時折繋がっていたりするのが分かる。そんな中、主人公と思われる男性は傘と犬を失うが、犬は傘で子供を助けて帰ってくるという、珍しく感動的なエンディングも。一見いつもの不条理のようで、実は結末は他の作品より分かりやすいかも知れませんね。

「題のない本」

1971年(日本:2000年)

全部のページの全部の絵が、同じ構図で、ある家の庭と、窓から外を見ている子供を描いていて、一ページごとに庭に謎の生物たちが次々と現れては、次々と消えていく。ただそれだけの本。さらに文章も謎の叫び声のような言葉の羅列であり、とにかく謎が多い。しかし、細かいことを考えずに、そういう出来事を描いた本、と思って読めば、結構シュールな面白さがあります。

「失敬な召喚」

1971年(日本:2018年)

ある女のもとに突然悪魔が現れ、その日を境に女は邪悪な行動を楽しむようになり、最後には悪魔に連れ去られてしまう。悲劇なんだけど淡々と描いているどころか、寧ろ邪悪な行動を楽しむ主人公を非常に楽しそうに描くあたり、いかにもゴーリーの悪趣味が全開という感じで面白いですね。最後に悪魔に連れ去られることも含めてなんだか笑えてきます。

「キャッテゴーリー」

1973年(日本:2003年)

アルファベットの本は何度も書いているけど、これは数字の本。1ページ毎に1から50までの数字と猫の絵が勝てある、それだけの本です。ゴーリーの普段の不気味さや悪趣味さはまったくなく、ただただ可愛くて面白い猫の絵ばかりです。

「蒼い時」

1975年(日本:2001年)

二匹の犬が色々な場所を旅しながら、哲学的な会話をしている本で、正直何を言っているのかよく分からない。あとがきによると、旅嫌いのゴーリーが珍しくスコットランドを旅した思い出をもとに書いたらしく、旅行中になんとなく哲学的な物思いにふける気持ちが出ているのかも知れない。絵も、いつもの白黒で緻密に描かれたものではなく、青い色でシンプルに描かれているあたりも、他の本とちょっと違います。

「華々しき鼻血」

1975年(日本:2001年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」「まったき動物園」に続き、またしてもアルファベットの本。ページをめくるごとに、アルファベットのAからZまでの文字から始まる文章と、それに応じた絵が描いてあるんだけど、文章で表現された状況が、不穏なものだったり、ナンセンスなものだったり、よりにもよって何でそれを選んだ!?ってなるあたり、さすがゴーリーの世界って感じでした。

「おぞましい二人」

1977年(日本:2004年)

二人の男女の幼少期から始まり、二人が出会って結婚し、やがて夫婦で子供を狙った無差別連続殺人犯となり、捕まり死ぬまでを、淡々と描き続けた本。不幸や悲劇もどこか不条理コメディのように描きがちなゴーリーだけど、この本は他の本と比べても不気味さが際立っている。というのも、実際に起きたこういう殺人事件をもとに作った物語らしいです。出版された時、実際の事件を絵本にしたことがアメリカで問題視されたそうだけど、ゴーリー自身もあの事件にショックを受けた一人であり、は絵本にすることで事件と向き合いたかったのではないか、とも言われているらしい。そういう部分も含めて非常に読み応えがあるけど、最も取扱い注意な一冊でもあります。

「雑多なアルファベット」

1983年(日本:2003年)

「ギャシュリークラムのちびっ子たち-または遠出のあとで」「まったき動物園」「華々しき鼻血」に続き、またしてもアルファベットの本。今回は、ページをめくるごとに、AからZまでで始まる単語と、それにまつわる文章が書かれているんだけど、またしても単語や文章のチョイスが独特。そして非常に小さい本に非常に小さく絵が描かれているあたりも、不思議な気持ちにさせられる本です。

「音叉」

1983年(日本:2018年)

家族にいじめられていた女の子が海の中で謎の怪物と出会い、その日から彼女をいじめていた家族たちが死んでいく、という、一見すると不気味な復讐劇のようだけど、復讐の過程は描かれずに謎を残す。そして、不条理な悲劇を得意としてきた今までのゴーリーと比べると、案外普通の話にも思えてくる。そしてタイトルの音叉とは一体…?本当に謎の多い一冊。

「憑かれたポットカバー」

1997年(日本:2015年)

ゴーリーによるクリスマス・キャロルのパロディ。でも登場するのが幽霊ではなく不思議な虫たちだし、描かれる情景もナンセンスな出来事ばかりなあたり、さすがゴーリー。元ネタのクリスマス・キャロルは教訓のある話だけど、不条理にパロディ化することでそういう物語の常識を茶化しているようにも見えます。

「悪いことをして罰があたった子どもたちの話」

2002年(日本:2010年)

ヒレア・ベロックの詩を元ネタとして、それをゴーリーなりにアレンジした本。もともとは悪いことをすると罰が当たるよ、という教訓めいた話だと思うんだけど、ゴーリーの手にかかると罰の当たり方が例えば「ライオンに食われる」など過剰に残酷だったり、しかもそんな残酷表現をいつものナンセンスな絵で描かれるからかえって不気味だったり、かと思えば特に罰が当たらずに済む子供もいたりして、いい感じに不条理さを表現していました。ゴーリーの死後に出版された本らしいです。

以上です!