永青文庫でおいしい熊本銘菓「加勢以多」を頂いたことはすぐに書いたのに、展覧会の感想は今頃になってしまいました。

前期・後期ともに終わってしまいましたが、備忘録です。

*

永青文庫 「重要文化財 長谷川等伯障壁画展 南禅寺天授庵と細川幽斎」

前期:9月30日(土)~10月29日(日) 後期:10月31日(火)~11月26日(日)

*

天授庵の障壁画の全面を、東京に持ってきて展示するという貴重な機会。

細川幽斎とその周辺についての資料展示も、見応えがあった。信長や秀吉の書状などがさらっと並び、生々しく怖くも感じてしまう。

等伯が生きた、戦国から江戸時代への時代をイメージできた、いい展覧会だった。しかも幽斎のご子孫のお屋敷で拝見するという、稀な機会。

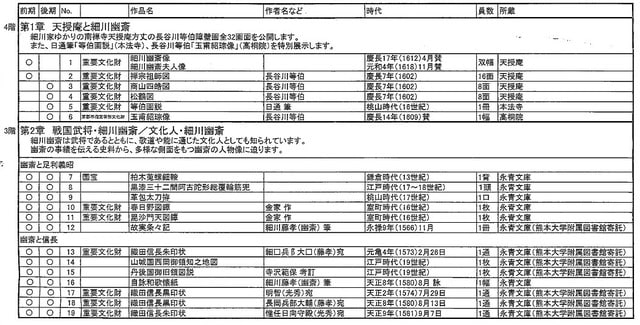

展示目録の章立ては以下のとおり。見出しだけでも、人間関係、社会情勢が見えてくる。

4階では、第一章:天授庵と細川幽斎。

天授庵方丈の等伯の障壁画全32面が前期後期に分けて展示されている。本法寺に伝わる日通の「等伯画説」も展示。

3階では、第二章:戦国武将・細川幽才/文化人・細川幽斎

永青文庫が所蔵する資料や書状から、幽斎の、戦国武将、文化人としての人物像に迫る。以下の小単元に分かれて展示。

・幽斎と足利義昭 ・幽斎と信長 ・幽斎と秀吉 ・幽斎と和歌 ・幽斎と能

2階では、第三章:細川家に受け継がれた能の世界

幽斎は太鼓の名手であったと伝えられ、能楽は細川家で盛んにおこなわれた。細川家に伝わる能面を展示。

◆そもそも幽斎と等伯って面識があったのか?という疑問がわく。

幽斎は、細川忠興の父、ガラシャの舅。大河ドラマでは、鎧姿で城に籠城する老武将のイメージだったけれど、当世きっての文化人だったのか。

幽斎に討死にされては、古今伝授(古今和歌集の解釈の秘伝が、師から弟子にのみ伝えられる。)が途絶えてしまうと、天皇まで動き、幽斎の籠城を解く。幽斎は、関ヶ原の合戦の後、応仁の乱以降荒廃していた天授庵(南禅寺塔所、1340年創建)を1602年に再興する。その時に、方丈の障壁画を等伯が描いた。

幽斎と等伯が直接に交流があったかを示す資料は、今のところは知られていないとある。

でも等伯と細川家とは、いくつかつながりを残している。等伯が親しくした利休と幽斎は交流があった。また幽斎の弟の玉甫紹琮の肖像画を等伯が描いている。紹琮は、忠興が創建した大徳寺塔頭高桐院の開祖。等伯は高桐院の襖絵も手掛けた。

◆本法寺の日通上人が記した「等伯画説」の内容も知ることができたのは、嬉しい収穫だった。

阿部龍太郎「等伯」でも等伯に深く関わる日通上人が、等伯との会話を書き留めて残してくれた。ありがとうございます。

ここではほぼ細川家に関する部分のみの紹介だったけれども、等伯が「雪舟5代」を名乗る根拠が図解されていた(雪舟→等春→無文→宗清→等伯)。なるほど。

細川家関係では、記憶が定かでないのだけれど、王維の波の絵を細川讃州(阿波細川家当主、細川成之)が描き、等伯がその写しを持っていたか描いたかで、それが禅林寺の波濤図のもとになったとか(←うろ覚え)。

狩野元信も登場する。常観(幕府管領、細川高国)が元信に、相阿弥に問うよう伝えた、とある。

*

障壁画は、全32面を、前期後期に分けて展示。

天授庵の方丈

*

前期は、室中の「禅宗祖師図」1602年

5つの場面からなる。広くはない展示室がちょうど良く、方丈の配置通りに展示されていた。

7人の僧にまつわる伝説は、現代感覚ではちょっと不可解な顛末だった。禅問答の前にまず「命の大切さ」はいいのか?!と思う。画題を選んだのは、等伯なのだろうか?それとも発注主の南禅寺や幽斎の意向なのだろうか?。

近い時代の海北友松や狩野元信も禅の画題を描いているけれども、同じ祖師の同じ逸話でもそれぞれ違う。等伯の解釈が興味深い。

それを等伯は、激しく強い筆致で描き上げて、室中の空間を囲った。

「船子夾山図」

唐の禅僧「船子徳誠」は、山水を好み、船頭をして暮らしている。ある時、夾山を弟子にし、夾山は船子のもとで修行を積む。船子は、教えを伝承するよう託して、夾山を送り出す。旅立ちの時に、夾山は別れを惜しんで何度も振り返るが、船子は「私のことは思うな」と、舟を転覆させて入水してしまう。(なんで?!)

等伯の強い筆致に圧倒されるばかり。前期の時はちょうどサントリー美術館で狩野元信展も開催されており、元信の線の強さにも打たれたけれども、等伯のは違う強さ。

樹はざっざっと濃い墨で一気呵成に。描いたというより、自分を込めて筆に任せた。幹そのものが、立体となって重量をもって動き出す感じ。解説に、等伯は、牧谿風に代わる新しい筆法を探し、梁階や浙派を取り入れようとしていた、とある。

峻烈なストーリ‐だけれど、二人の表情が切ない。等伯の描く水墨の人の顔は本当に心があるというか。哀しさを知っているというか。

夾山の口はきっと結び、使命を受けた決意が。でも師を振り返る目もとには、涙がたまっているように見えてしまう。

師の船子は、今まさに舵を突き立て転覆させようと、しわがれた腕にぐっと力をこめている。張り詰めた顔なのに、目にはすべて悟ったような微かな笑みというか、余裕というか。弟子への深い愛というか。

展示は床上1mあたりに設置されていたけれど、これが庵なら、見る者の視点は、横に切り裂くような枝が目前に走ることになる。この別れの形を象徴しているように感じるかもしれない。別に死ななくてもと思うが、、等伯の解釈で描きだした、二人の感情の形。

「五祖・六祖図」

五祖(右)とは、禅宗の始祖の達磨から数えて五代目の弘忍。4祖の道信が、松を植える仕事をする老人の入門を断ったところ、老人はある娘の胎児となり生まれ変わる。やがて道信の弟子となり、五祖になる。五祖がスキを担いで松を植えに行く姿を描いている。

六祖(左)(慧能)は貧しく育ち、薪を取って母を養った。五祖から修行として命じられた米つきを、8か月も続けた。よって、杵を背負った姿。

五祖も六祖も張り詰めた顔。この二人は、正木美術館蔵の伝梁階の「五祖裁松図」「六祖慧能図」から用いている(そっくり!)。等伯画説では、等伯は多くの中国画人について言及し、梁階を「天下一の人形書」と記している、と。ひとを描くことに対する等伯の留意と学び。

そうして、もやのかかった襖を、長く伸びた枝に導かれて進む。するともやに少し隠れて、太い幹が現れる。等伯は幹の線を加減することで、もやを可視化している。描かないで見せる日本のテク。

おや、草鞋を乗せた妙なおじさんが、後ずさりしてくる。その「趙洲頭載草鞋図」と次の「南泉斬猫図」は関連する場面。

「南泉斬猫図」

猫に仏性があるかないか議論していた僧たちに、唐の禅僧、南泉普願は、「私を納得できる一言を言うことができなけば、ネコを斬り殺す」と、刀を持ち、猫をつかみあげる。誰も答えることができず、南泉は猫を殺してしまう。僧のくせにそんなことしていいのか泣泣。

恐怖で手足の指までこわばるかわいそうな猫の姿を、等伯は見る者に突きつける。小さいものの理不尽な生死のあり方を。猫も南泉と同等な主役なのだと思う。

一方この南泉、どれだけ偉いのか知らないけど、目なんかいっちゃってるし、無精ひげも伸びてるし。強迫的な話の持って行き方もどうかと思うし。

と、私的な憤りしか浮かんでこないけど、等伯は、ただならぬ緊迫でもって描いている。南泉は、重大な問いかけを弟子に突きつけているのだとは、等伯に免じて理解しよう。

この絵は禅展で初めて見て、かなりショックだったのだけれど、この話には続きがある。

それが「趙洲頭載草鞋図」。南泉はこの出来事を弟子の趙洲に話し、「汝ならどうするか」と問うたところ、趙洲は何も言わずに、はいていた草鞋を頭にのせ、出て行った。南泉は「お前がいたなら、ネコを救えたのに」と称えたという。なにをいまさら

南泉の緊迫とは対照的な、ゆるい滑稽味を帯びた絵。草鞋??。禅問答の答えが私にわかるはずもない。

こちらの禅寺の法話では、相対的分別心を断じて、絶対的唯一の無心の境涯を猫になり切ることによって示した、と解いている。ふむ、おどけた動作に納得がいく。等伯もこのように解釈を深めていたのでしょう。

一方で、動作と別に、趙洲の目だけは、師の行為を冷静に突き付けているよう。できうる最大限の非難を目に表したのだろうか。趙洲は南泉の行為を揶揄しているかのようと解説にもある。等伯は、公と私の両方の解釈を、同時にこの二つの図に込めたのか?。

さらに、等伯は二人の禅僧を対照的に、しかも対峙させて描き、一層の緊迫を作り上げている。(趙洲が部屋から出ていく場面なら、後ろ姿で描いても。。間が抜けてるか 。)海北友松は、猫を地面に押し付け南泉の視線を下に向けて描いていた。これは人気の画題だそう。仙厓は等伯のように高く猫を持ち上げて描いている。ただし、刀は小さい短刀。脱線ついでに、狩野山楽は、「南泉指花図」に、牡丹を指し愛でる、ほほえましげな南泉を描いていた。

。)海北友松は、猫を地面に押し付け南泉の視線を下に向けて描いていた。これは人気の画題だそう。仙厓は等伯のように高く猫を持ち上げて描いている。ただし、刀は小さい短刀。脱線ついでに、狩野山楽は、「南泉指花図」に、牡丹を指し愛でる、ほほえましげな南泉を描いていた。

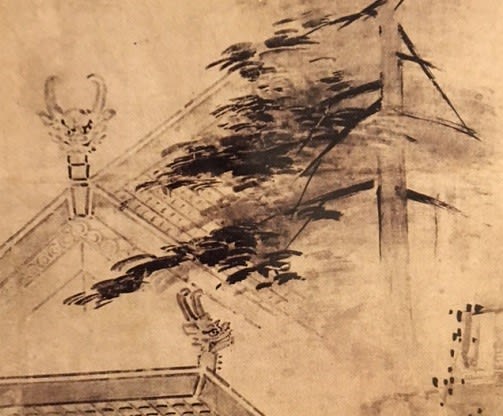

そして進むと、大きな余白の中に、寺のような建物が浮かぶ。その屋根に鬼か龍のような瓦がついている。妙に飛び出ているような。実在のどこかの建物なのか、中国絵画から得たモチーフなのか、それともなにか意味を持たせているのか?、気にかかっている。

最後の場面は、「らんさん煨芋図」

唐の僧、らんさん(IMEパッドで書く気すらしない難解な漢字)は山奥で隠居し、怠け者のように暮らしていたところ、皇帝からの勅使が来て、参内を求める。その時らんさんは、牛のふんを燃やして芋を焼き、鼻水を垂らしながら食べているところ。勅使が、鼻水を吹いてはどうですかといったところ、「俗人のためにふく時間はない」と、参内にも応じなかったという。いくら権力に媚びないといえ、頑固通り越して失礼では・・中国の高僧の逸話って不思議。

よくわからない話になってきたけれど、お箸で地面の芋をほじくりまわす男に、勅使の微妙な視線と、童子の平常な視線とが集中する。鼻水は確認されなかった。しかし鼻の穴がたいへん大きい。

微妙な沈黙が流れる三人を、素晴らしい気迫の筆致の岩と木がおおう。一歩間違えたら、間延びしてへんてこりんになりそうなところを、等伯は空間を切り裂くような鋭さを印象付けてくる。らんさんのホントは高潔なオーラは、この木と岩に代弁されているのかな。岩の垂直線は、どことなく雪舟のような。

以上、室中の3面、等伯にぐるりと囲まれるという夢のごとき時間だった。

しかし、5つどれも納得いかない深遠な場面に囲まれた仏間になるわけだ。クセのある人物。生死の瞬間。木と岩も、強く激しい筆致。なんて厳しい内なる修練の場になることでしょう。(方丈というのは「思索する場」であり、絵師にとっては「飛躍の場」であると、山下善也さんが禅展図録でおっしゃっていた。)幽斎なのか等伯なのか南禅寺なのか、誰の意向なのかはわからないけれど、彼らは、口あたりのよさとは対極にあるこのよう空間を作り上げた。

それでも少し離れて全体として眺めてみたら、樹と人の間のゆったりとした余白。そこをもやが満たしている。三面をぐるりと大気が動き、巡っている。私はその巡りの中にいる。時間を超えたパノラマの旅のようにも錯覚できる。

等伯は、逸話の意図とはまた別に、意図して大気を巡らせたのだろうか。

いつもいつも、等伯の大きい水墨画はそこを別世界にしてしまう。こうしてまた新たにわからないことが増え、また等伯を追いかけてしまう。

**

2階の一角にあった能面。こんなに表情が豊かなものなのかと、面に開眼してしまった。

能を全く知らないのだけれど、「能面みたいな」って言われるような無表情なわけではないのね。

「深井」18世紀 出目康久 中年女性の面。一見能面だけれど、肌のたるみやくすみまで(!)。やっぱりトシ出ちゃうのよね・・

「小面」17~18世紀 児玉満昌 年若い清純な顔。肌もふっくらつややか。深井のくたびれた肌とは違うわ。

「頼政」17~18世紀 出目栄満 平等院で自害したゆえ、無念の表情。金彩を施した目。ゴマひげまで見える。

などなど。

続く。

展示目録