⑦日本が取るべき経済安全保障政策——対中投資の減少

昨日からの続きです

(本ブログは著者の特別の許可を得て掲載しています。なお、収録時は対中宥和の岸田政権下です。)

対中投資の減少

ただし、この双循環戦略というのは一帯一路と一緒に、今後長く言及されるだろうと。そして中国は内需拡大、経済を基盤として、ロシア、中東などの友好国とサプライチェーンを構築しようとしているけれども、このサプライチェーンはアメリカとか欧州中心のサプライチェーンとは、質的な差が大きいことは言うまでもない。

そして、こういった動きを見て何が起きているかというと、中国の直接投資が激減しているわけですね。

まず対中直接投資というのがどういう意味を持っているかという話をしますと、企業の設備投資 というのは、企業が生産基盤、工場を建てて設備を入れて設備を充実していくわけですが、この生産基 盤を確立して生産規模を拡大するに連れて、もうこの設備投資というのはより強く安定したものとなっていくわけです。

ところが、直接投資が揺らぐと経済に大きな影響が及ぶわけですね。中国への直接投資というのは徐々に減ってはいたんですが、今年の第二四半期に急速に加速して、25年前の統計開始以来の水準に落ちこんだ。具体的な数字で言うと、第二四半期に中国への対内投資は49億ドル弱に減少したと。

逆に 中国から出てくる投資が341億ドルに達している。それから1月から5月の対内直接投資は5.6%減少し て、過去3年間で最大の減少幅。それからグリーンフィールド投資というのがあります。これはM&Aが 例えばもうそこにある会社を人・物・金ごとガバッと買うのと違い、ゼロから営業所とか支社をつくり、 そこからコツコツ会社を伸ばしていく、事業を伸ばしていく投資のことを言うんですが、2010年から 2011年は中国では年1,000億ドルあったんです。ところが昨年は180億ドルに減少。8割以上減っているというのが、数字から分かります。

つまり、こういったものが減った原因は何かというと、まず中国と西側諸国との間の政治的な対立があって、繰り返しますが、人・物・金・情報は国境を越えて自由に往来するという、もう今となっては伝説というのは、もう過去のものになってしまって。今は国境のない経済から国境のある経済へ、変化しているわけですね。

そして、日本とか欧米諸国が中国向けの先端半導体装置を制限して、それに対して中国は対抗措置をとっている。そして半導体に限らず,西側諸国は脱中国にアクセルを踏んでいることは、今お見せした数字から明らかなわけです。

そして、中国に対する直接投資というのは、世界貿易の確固たる一部と今までみなされてきたんですけれども、その数字が急速に減っているということは、脱中国という地殻変動が起きているということを示唆しているわけですね。

脱中国という地殻変動が起きている

それは今のデータから明らかになっていて、これは冒頭申し上げたように設備投資が減っているということなので、今後数年間の資本フローの基調が変わっているんだというふうに見なければならない。

対中投資が減っている。では中国14億人の市場はどうなのということなのですが、では不動産市場 はどうなっているか。ちょっと流れを整理すると、2010年、中国全体のGDPに不動産が占める割合が 5%を超えました。

そこで中国政府は住宅購入規制を導入したので、不動産の市場価格帯が鈍化したわけですね。これはまずいということで、2014年に中国政府はこの規制を緩めたわけです。そして2015年 には外資向けの規制も緩めました。これに対して2019年に不動産関連のGDPは中国全体の17%になって、不動産の動向というのが中国経済全体に大きな影響を与えるようになったわけです。

しかしこれはちょっとバブルの意味でまずいなということで、2022年、中国政府は不動産企業向けの 融資規制に踏み切ったわけです。今話題の恒大集団を例に挙げますと、この恒大集団が2020年の不動産 企業向けの融資規制に該当したんですね。そして融資を制限されちゃったわけです。

そうすると負債が 過大だった恒大集団は、融資が制限されて新しくお金を借りられなくなっちゃった。そうすると新しい 開発ができなくなったり、今までの債務を返済する原資の確保が厳しい状況に陥ったんです。恒大集団以外にも巨額の赤字を抱える不動産企業はたくさんあることは、もう皆さんご存じのとおりですね。

そして、じゃあどうなっていくかという話なのですが、まずよく中国経済崩壊論とか言う人がいるのですが、そこで見落としてはいけないのは、中国は独裁国家です。我々西側諸国と違う経済システムなので、我々と同じような透明性がある倒産処理は行われないのです。だから恒大集団はいまだに生き残っているわけです。

あれが西側の会社だったら、とっくに会社更生法になっているわけです。これがならないのは、政治体制がまったく我々と違うからなんです。

では、恒大集団などの不動産大手が経営破綻すれば、当然金融機関は不動産企業とか他の企業とかへの貸し出しを抑制します。そうすると資金が不足します。それによって市場の流動性が失われる、いわゆる信用収縮という状態になるわけです。

信用収縮になるとどうなるかというと、金融危機とか不良 債権処理などを背景に、貸し渋りが起きるわけです。貸し渋りが起きると、金利が上がります。そうすると企業は適切な金利で借り入れすることができなくなってしまいます。今度適切な借り入れができない企業とか、借り入れそのものができなくなった会社の中には、事業継続ができないものが出るわけです。

事業継続ができないというのは、西側でいえば倒産になるわけですけど、あちらは我々とは別世界なので、どうなるか、それは独裁者の胸先一つなんですね。だけど事業継続できないものが出たり、事業継続できても経営を圧迫する状態になります。

そして、それは西側の倒産処理があろうがなかろうが、経済は悪いんです。そうすると経済が悪くなると、当然物は売れなくなります。そうすると消費量が減るから、14億人の市場の魅力がなくなるんですね。

だから思いだしていただきたいのは、双循環戦略では中国の内需拡大の主眼を消費によって行うと言ったわけですけれども、この不動産市場の低迷、そしてそれが金融に与えるインパクト、こういつ たものを考えると、消費は伸びなくなるのです。そうすると、外国人投資家は中国での投資に魅力を感じなくなってくるわけです。こういうのが対中直接投資の変化に現れているのです。

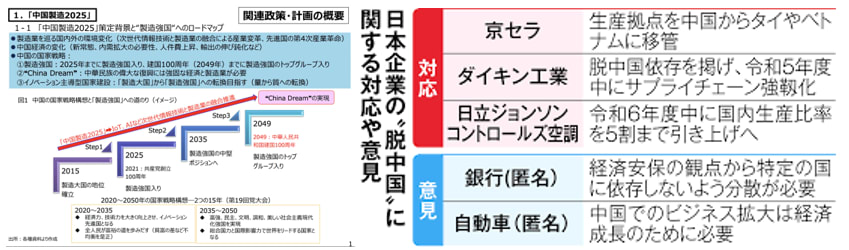

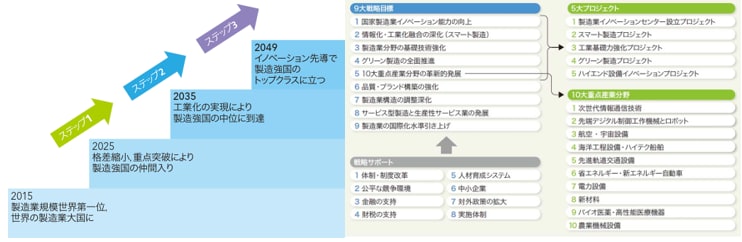

中国製造2049

次に、中国製造2049がどんな影響を与えていくかについて話します。まず、自動車産業 を例にとって言うと、中国政府は外資系の自動車会社に、中国の自動車会社と合弁会社をつくって中国国内で新車を製造販売することを規定したんですね。

それに応じて、日本も含めて自動車会社は中国と合弁をつくっていくわけなのですが、最初は日本の自動車会社も含めて海外の自動車会社は、中国へ自分の会社の技術が流れる、もしくは盗み取られることを警戒して躊躇したんです。

ところが14億人の市場があるからというエサにつられて、まずフォルクスワーゲンカヾ先鞭を切りました。そのあとヨーロッ パ、そしてアメリカ、そして日本という順で後追いしていったんですね。

その後2015年、中国政府は中国製造2049を掲げたわけですけれども、その中には省エネとか新エネ ルギー自動車というのが入っているわけです。そして何が起きているかというと、2023年9月中旬に、中国政府が中国の電気自動車メーカーに対して、半導体などの電子部品について、中国企業の国産品を使うように内部に指示をした。外資系のものを使うなということです。

つまり、これから中国製造2049 に掲げられた10の産業分野では、外資排除の動きが出てきます。

つまり、14億人の人がいても、独裁政府の命令で日本企業や西側企業の部品や製品は売れなくなるということです。14億人の市場が魅力的だというのは、そこはあたかも日本やアメリカやヨーロッパの市場のように、頑張れば売上が伸びるという前提なんですけれども、そういう市場ではないんですよ。中国というのは。

そして先ほど言いましたように、強制技術開示の対象になっている複写機とか、化粧品こういったと ころは何を彼らは言っているかというと、中国で全部技術を開示しなければ、中国で売らせないと言っているわけです。それが魅力的な市場ですか、ということなんです。

こういった影響も、つまり外資締め出しの動きが中国製造2049との関連で出てきますよということも考えなきやいけない。つまり、双循環もあり、そして不動産不況が本格化していくと、中国で物は売れなくなる。しかも、中国製造2049との関連で、政府の命令で外資系企業が閉め出されるというような 動きを想定しなければいけないということなんです。

(つづく)