※2013年12月以前の記事は、http://blog.goo.ne.jp/mgmjoni にあります。

今朝、NHK教育テレビの番組「日曜美術館」で日本人画家、藤田嗣治の特集をしていました。

私は、2006年7月に京都国立近代美術館で開催された藤田嗣治生誕120年記念の展覧会を

観覧し、その個性的な作風に感動した事があります。

戦後長らく、日本では、正しく評価されていなかった藤田画伯について、調べました。

藤田嗣治(レオナール・フジタ、1886-1968)は、東京美術学校を卒業後、フランスに渡り、

モディリアニらとともにエコール・ド・パリの代表的画家として活躍した。

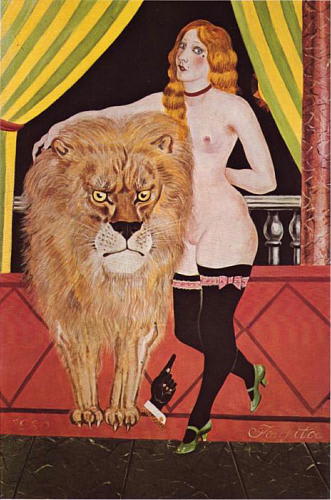

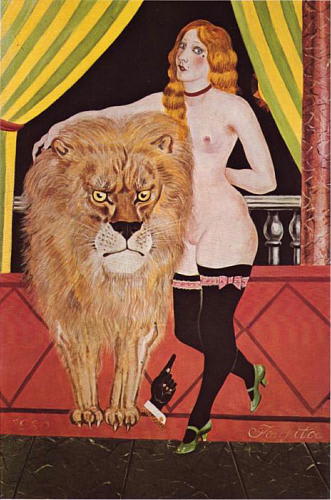

とりわけ、裸婦に代表される「乳白色の肌」の優美な美しさは、多くの人々の心をとらえた。

その後中南米を旅行して日本に帰国し、二科展で活躍するとともに、第二次世界大戦中は

従軍画家として戦争画も命令され描いている。

戦争が終わるとフランスに戻り、フランス国籍を得て、さらにキリスト教の洗礼を受けて

レオナール・フジタ(レオナルド・ダ・ヴィンチの名をとった)となった。

あえてニ国籍を残さずフランスのみとし、再び日本の土を踏むことはなかった。

※藤田嗣治画伯(以下、「藤田」と書きます)が残した言葉

私の体は日本で成長し、私の絵はフランスで成長した。

私はフランスに、どこまでも日本人として完成すべく努力したい。

私は世界に日本人として生きたいと願う。それはまた、世界人

として日本に生きることにもなるだろうと思う。

|

1886年:東京に生まれる。父親は、陸軍軍医。早くに母親を失くす。

1910年:東京美術学校西洋画科を卒業

当時の師であった印象派の流れをくむ『紫派』の黒田清輝には、藤田の暗く

クラシックな趣の画風はまったく評価されなかった。藤田自身もいわゆる印象派

や光にあふれた写実主義がもてはやされた、表面的な技法ばかりの授業に失望していた。

1913年:フランスに渡り、ピカソ、モディリアニ、スーチンらと知り合う。

1917年:パリのシェロン画廊で初めての個展を開催する。

|

1919年:サロン・ドートンヌに初入選し、会員に推挙される。

その後、サロンに出品を続ける一方、パリのほかブリュッセル、アントワープ等で個展を開催する。

1931-33年:パリを離れ、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、ボリビアを訪ね、メキシコを経由して

アメリカに入る。

1933年:日本に帰国。

1934年:二科会会員となる。戦時中は従軍画家として活躍。

1949年:ニューヨークのブルックリン美術館付属美術館の教授として招かれる。

1950年:パリに移住。

1955年:フランス国籍を取得。

1959年:カトリックの洗礼を受ける。

1966年:洗礼親ルネ・ラルーの依頼に応じ、ランスのノートル・ダム・ド・ラ・ペ礼拝堂の

設計とステンド・グラス,フレスコ壁画を制作。ノートルダム・ド・ラ・ペ礼拝堂はフジタ礼拝堂

(CHAPELLE FUJITA )と呼ばれている。

1968年:チューリッヒの州立病院で死去、81歳。

藤田の独特の風貌、東洋のエキゾシズムを湛えた繊細な作品は、パリで実に高い評価を得た。

トレードマークのロイド眼鏡とおかっぱ頭は、散髪するお金もなく自分で切り揃えていた時代の

努力を忘れぬようにと、成功してからのちもずっと変えることはなかった。

(ただし戦争画を描いた時期には剃髪をしている)

藤田は、数々の奇行が知られているが、実際には酒がまったく飲めず、必ず絵を描いてから出かける

ように徹底していた。その切り替えが可能だったのは、絵のためならどんな努力も惜しまぬという強く

純粋な意志と、筆の早さという業を持っていたからにほかならない。

数々の勲章を受章し画家としての成功が揺ぎ無いものになった1929年、17年ぶりに帰国。

結婚を繰り返すことで派手に思われた女性関係と、目立つ奇異なパフォーマンスは、嫉妬混じりに

日本美術界での評判をよろしくないものにしていた。「国辱」とも言われた自身への評価を、作品を

通して覆したいという思いがあったであろう。展覧会での評判は上々だった。しかし美術界の反応は

思った以上に冷淡なままで、嗣治をあらためて落胆させた。

※エコール・ド・パリ時代

藤田がフランスへと渡った1910-20年代、パリのモンパルナスには、各国からの芸術家たちが

ひしめき合っていた。モディリアニやスーチン、パスキン、マン・レイ、すでに有名になっていた

ピカソやマティスなど、多くの異邦人の芸術家たちがパリに集まっていました。

彼らはいつしか「エコール・ド・パリ(パリ派)」という名称で呼ばれるようになった。

藤田はこの時期、これらエコール・ド・パリの画家たちと交流しながら、独自の画風を作り上げて

いった。とりわけ藤田のトレードマークともなった、細く優美な線とやわらかな「乳白色の肌」を持つ

裸婦像は高く評価され、藤田は一躍パリの寵児となった。

※中南米そして日本

1930年代に入ると、藤田は、それまでの繊細な線描の作品から、より写実的な作品へと移行。

こうした傾向は、パリを離れ、中南米をまわって日本に帰国したあたりからより明らかになった。

色彩は強くなり、また人やものの描写は重量感を増した。こうした表現は、二科会での活動を経て、

戦時中に描いた戦争画で頂点に達したように見える。

※ふたたびパリへ

終戦と同時に、最も多く戦争画を描いた藤田を日本美術界は、他の画家の保身のため、藤田ひとりに

責任があるかのように振舞った。日本人であることを何よりも誇りに思い、ようやく自らの芸術が戦争画

を通じて祖国に評価されたことを、いちばん喜んでいた藤田だったが、敗戦の日本においてその嬉々と

した態度は誤解を招き、さらに美術価値のある戦争画収集を行おうとするGHQに賛同して協力したこと

もあって、「国賊」「美術界の面汚し」とまで批判されることになった。そして多くを反論することなく、美術界

のすべての戦争責任をひとりで背負うようにして、日本を去り、再びパリに戻った。

「藤田は逃げた」という論調で伝えられるも、実際は日本から追われたようなものだった。あくまで画家は

画業で尽くすことが使命、というスタンスを貫こうとする藤田の純粋な考えは、まだ近代に開かれていない

日本社会において居場所がなかったのであろう。ここまでされて、敬愛する父も他界した今、すでに日本に

拘る意味はなかった。

この時期の作品には、写実的な表現に、復活した藤田特有の線描の美しさが溶け合っているのが見られる。

子どもたちを描いたユーモラスな作品や、カトリック改宗後に数多く描いた宗教画などに、藤田晩年の個性的

な作風を見て取ることができる。

日本美術界にとって触れたくない存在となった藤田は、展覧会が開催されることもなく、長く封じられた

ままであった。

「正しく評価しない以上、忘れて欲しい」と作品の日本公開を強く拒み続けていた藤田夫人からの協力が

ようやく得られ、2006年、藤田の展覧会が開催された。

~藤田画伯の「乳白色の肌」色の秘密~

藤田画伯は『乳白色の肌』の画法については一切語らなかった。近年、絵画が修復された際にその実態が

明らかにされた。藤田画伯は、硫酸バリウムを下地に用い、その上に炭酸カルシウムと鉛白を1:3の割合で

混ぜた絵具を塗っていた。炭酸カルシウムは油と混ざるとごく薄いベージュ色になる。さらに絵画からはタルク

が検出されており、その正体はシッカロール(ベビーパウダー)だったことが2011年に発表された。

また、穂先が極細い筆である面相筆の中に針を仕込むことにより均一な線を描いていたことも修復により判明した。

画像では、美しい乳白色と細部の輪郭が消えてしまっていますが、

実物の乳白色は大変綺麗であり、極細の描線も素晴らしいです。

レオナール・フジタの晩年