■作業場リフォーム!

■作業場リフォーム!

抽斗・・・

抽斗の箱部分の準備・・・・

分解した箪笥の抽斗部分の材を再利用する事にした。結局、当初の計画の2つに追加で

かなり浅いが2つ追加して合計4杯の抽斗を作る事にした。

Photo 1400×1400 Click Zoom !

ちなみに、最初からの予定だった抽斗の前板を赤系の材に変更した。

黒柿を製材して使える厚みに(厚み26mmを20-21mmぐらいまで)整えるのも面倒だし、

上段の開き戸の一部に写真の材を利用することにした。

ここで下段の抽斗の前板も合わせる事にした。

Photo 1400×1400 Click Zoom !

比較的厚みの揃った材で加工も簡単・・・

Photo 1400×1400 Click Zoom !

新たに制作する抽斗は奥行きも200mm程度で小さいので材は十分足りた。

左が当初からの計画用内部で85mmほどの深さとなる。右が追加の抽斗のパーツ。

Photo 1400×1400 Click Zoom !

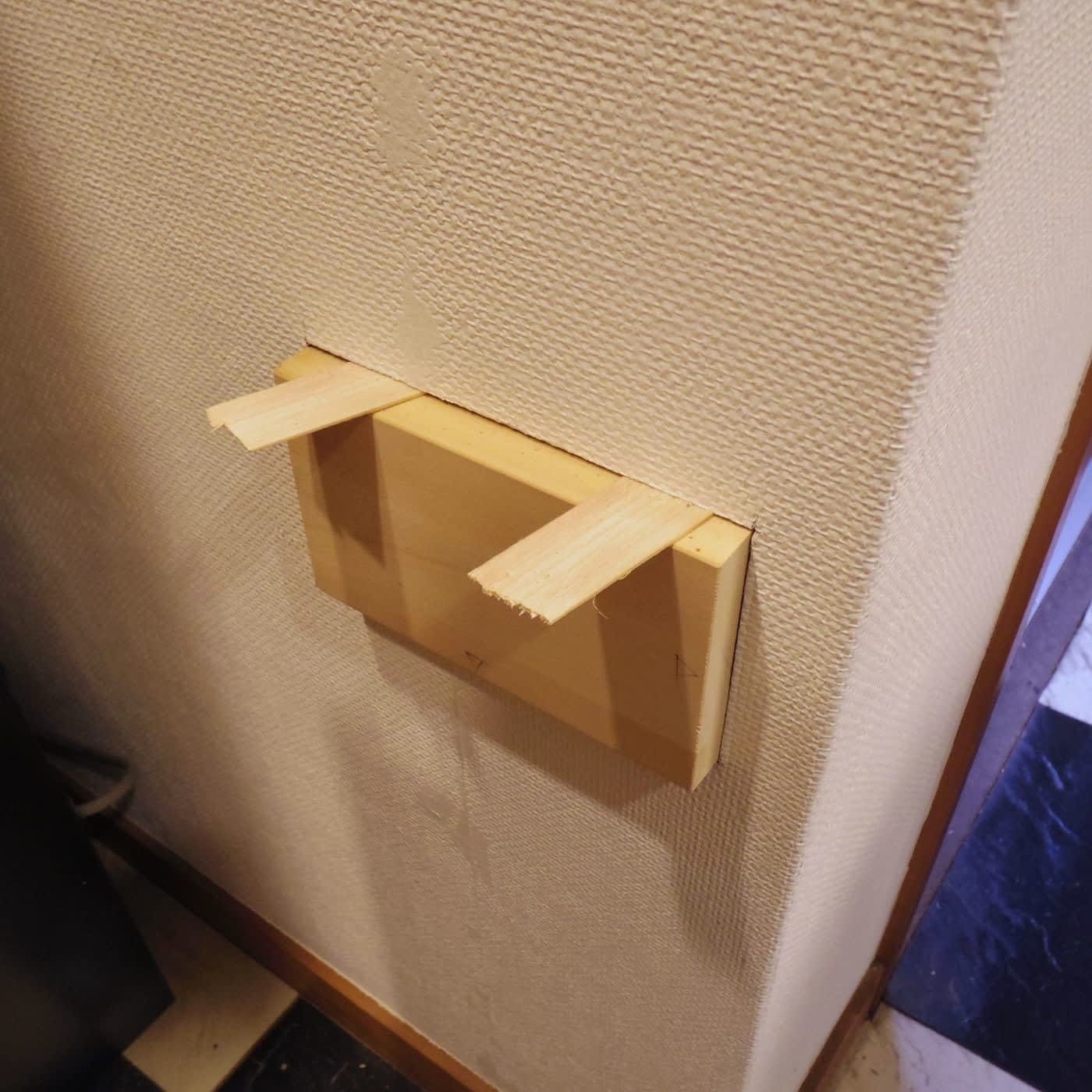

さて、問題は、急遽追加した、抽斗部分の細工だ。

抽斗の深さは50mm程度実質40--42mm程度の有効しかない。それでもカトラリーなら収まる。

で、抽斗の受けには5-6mmの材を使い、抽斗側に箱に溝を彫り収めることにした。

これが一番小さく容量的にもマックスの抽斗が作れると考えた。

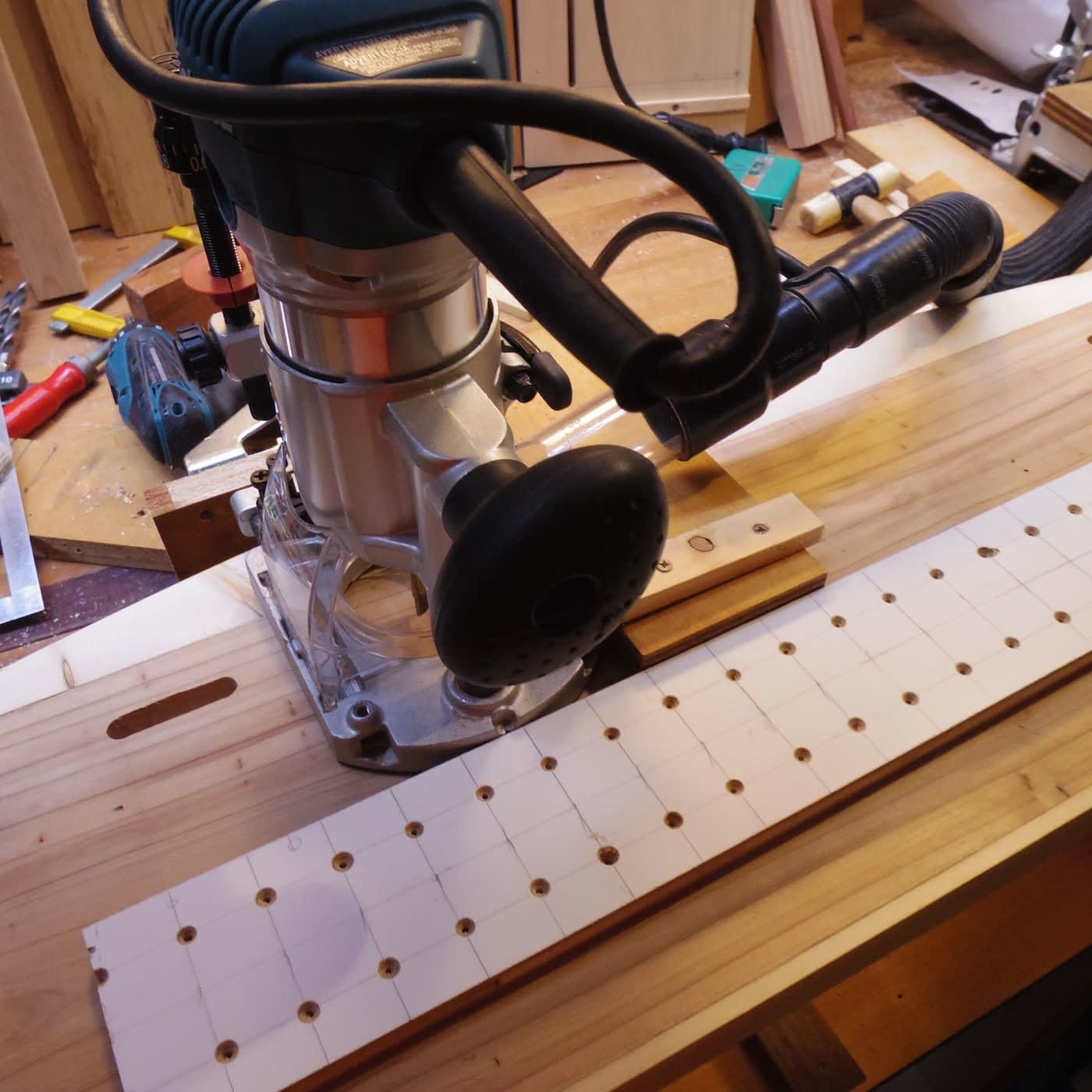

そこで問題になるのは本体に5mm程の溝を彫るのにいつものルーターが使えない

ベースはビットの中心から45mmのタイプで、今回は38-40mmほどのところに中段の仕切りがある。

で、このキットの使わないだろうと思っていた治具を使う事にした。

ベースガイドの18-20mmぐらいの位置にビットの中心がくる治具だ。本体の回転を

ベルトで接続して使う。これは便利だ♪

Photo 1400×1400 Click Zoom !

ビットの深さの調整はできないので、適当な厚みの材でテンプレートを作る。

丁度18mmの合板の端材があるので、これで作る事にした。ガイドとして溝を彫っていれば

そのままテンプレートとして使える。

これで深さ(高さ)のと調整ができれば完璧な治具だな・・・

セッティングの方法は後日解説・・・必要ないかも・・・

Photo 1400×1400 Click Zoom !

6mmのビットでガイドから15mmのラインを基準に簡易的な治具を作る。

Photo 1400×1400 Click Zoom !

ちょっと見にくいが、溝を彫りたいライン。両側面、内側にある。

Photo 1400×1400 Click Zoom !

で、下の写真のような方法で深さ5mmぐらいの溝を彫る・・・

今日は、準備だげでここまでとする・・・

Photo 1400×1400 Click Zoom !

■作業場リフォーム!

■作業場リフォーム!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1517ac09.b8ba62e1.1517ac0a.ee7ff37f/?me_id=1277812&item_id=10012464&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanemasa-k%2Fcabinet%2F02858638%2F04488052%2F230u2619t-set.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanemasa-k%2Fcabinet%2F02858638%2F04488052%2F230u2619t-set.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)