東電融資に政府が異例介入…金融界、一斉反発(読売新聞) - goo ニュース

東電融資に政府が異例介入…金融界、一斉反発(読売新聞) - goo ニュース「

2011年5月14日(土)10:04

東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償の枠組みを巡り、枝野官房長官は13日の記者会見で、東電の取引金融機関に一部債権放棄(借金の棒引き)を求めた。民間の取引に政府が介入する異例の発言に対し、金融機関は反発している。東電の破綻回避と賠償金の支払いを確実にするための枠組みも崩しかねない。

◆「不健全」◆

枝野長官は13日の記者会見で、震災前の融資分が債権放棄されなくても公的資金投入に国民の理解が得られるかと問われ、「到底得られないと思う」と述べた。さらに、債権放棄が実現しなければ公的資金を投入しない可能性にも言及した。

これに対し、同日の決算発表の席上で、金融機関トップからは「最初から金融機関に放棄してもらえばいいというストーリーは健全ではない」(みずほ信託銀行の野中隆史社長)などと反発する声が広がった。

そもそも、枝野発言は、公的資金を投入しなければ、東電が破綻し、賠償金の支払いにも支障が出かねないという矛盾も抱えている。政府内からも「基本的に東京電力と金融機関の話。政府が介入するのはどうか」(経済閣僚)と疑問の声が上がった。

<無担保が大半>

◆「優良企業」◆

枝野長官が言及したのは、震災後に大手行が行った約2兆円の緊急融資を除いた約2兆円についてだ。東電が優良企業だったこともあり、大半は担保を取っていない無担保融資だ。

このため、東電が債権放棄などの金融支援を要請した場合、取引金融機関は貸し倒れに備えた引当金を大幅に積み増し、最大数千億円の損失計上を迫られる。新たな融資をすればするほど損失を計上する必要があり、取引行は「新規融資には応じられなくなる」(幹部)と反発している。

金融機関に負担を求めるのは当然という感情論だけでは、枠組みの前提となる金融機関の協力が得られなくなる可能性が高い。

東電の信用力も低下するのは確実で、13日の東京株式市場で東電株は大幅続落した。企業が破綻するリスクを取引する金融派生商品(クレジット・デフォルト・スワップ)のうち、東電のスプレッド(保証料率)も急拡大した。「破綻確率が高まった」と受け止めた投資家が増えたためだ。

社債などの発行は一段と困難になる可能性が高く、東電が市場からも資金調達ができなくなり、東電を破綻させずに損害賠償を進めていく政府の枠組みが機能しなくなる危うさをはらんでいる。

銀行が債権放棄に応じるためには、東電が実質的な債務超過に陥っていることが前提となる。しかし、現時点では被災者への損害賠償や、福島第一原発の廃炉に必要な費用も見積もれない段階で、債務超過の認定ができるのか、疑問視する声が多い。(是枝智、越前谷知子)

」

とかく、破綻来した金融機関助けるのに、公的資金入れた経緯を引き合いに、いざって時は協力するのが当然!って言われ続けたんじゃ癪に障るんだろうけど、優良企業だってんで、頼みもしないのに、無担保でよろしいので金借りてくださいませっ!てな営業続けてるような輩が、企業努力度外視して、批判の槍玉に上がったことをとやかく言うのも、不快感を禁じ得ないやなぁ.....。

とかく、破綻来した金融機関助けるのに、公的資金入れた経緯を引き合いに、いざって時は協力するのが当然!って言われ続けたんじゃ癪に障るんだろうけど、優良企業だってんで、頼みもしないのに、無担保でよろしいので金借りてくださいませっ!てな営業続けてるような輩が、企業努力度外視して、批判の槍玉に上がったことをとやかく言うのも、不快感を禁じ得ないやなぁ.....。 ただ、どーも納得いかないのは、コイツを我々庶民の「感情論」で片付けられた点.....。

ただ、どーも納得いかないのは、コイツを我々庶民の「感情論」で片付けられた点.....。 持たざる者の嫉みだって言われたら、否定できないかな? そんなに突飛な話にも響かないけど?

持たざる者の嫉みだって言われたら、否定できないかな? そんなに突飛な話にも響かないけど? 細かい話聞いても、「既存の枠組み」なんてのを説明されても、どーせ感情論に走る俺みたいなのに理解可能とは思っちゃいないけど、相手が東電だからって、一般的な手順すっ飛ばしたのは、金融機関が先なんだろ? 原発事故に対する補償額が青天井って話なら、まずは東電自身が「どこまで切り詰められるか!?」って話じゃなきゃおかしいし、国が助けるのは「東電破たん!」が前提でなきゃおかしいじゃん? つまり、国の手が入ろうが入らなかろうが、震災前に貸した金は、無担保ってことなら返ってこないのが当然じゃん?

細かい話聞いても、「既存の枠組み」なんてのを説明されても、どーせ感情論に走る俺みたいなのに理解可能とは思っちゃいないけど、相手が東電だからって、一般的な手順すっ飛ばしたのは、金融機関が先なんだろ? 原発事故に対する補償額が青天井って話なら、まずは東電自身が「どこまで切り詰められるか!?」って話じゃなきゃおかしいし、国が助けるのは「東電破たん!」が前提でなきゃおかしいじゃん? つまり、国の手が入ろうが入らなかろうが、震災前に貸した金は、無担保ってことなら返ってこないのが当然じゃん? まぁ東電だって役員報酬50%カットして、なお役員の手元に4000万近い報酬が残るような、杜撰なリストラ策提示してるんだから、話が金融機関の対応にだけ特化すると偏っちゃうかな....「率先して放棄しろっ!」て言われたんじゃ、震災復興に協力しようとしてたとしても、やる気も萎えるわな.....。

まぁ東電だって役員報酬50%カットして、なお役員の手元に4000万近い報酬が残るような、杜撰なリストラ策提示してるんだから、話が金融機関の対応にだけ特化すると偏っちゃうかな....「率先して放棄しろっ!」て言われたんじゃ、震災復興に協力しようとしてたとしても、やる気も萎えるわな.....。 書いてて今さら気付いたけど、この件って『国の責任』が度外視されちゃうのがよくないんだな.....。 書いてて自己矛盾に陥ってしまいそうだけど、東電が破たんしないと国が援助しないって形は、この事故が「天災」と認定された場合は、逆になっちゃうんだな.....。

書いてて今さら気付いたけど、この件って『国の責任』が度外視されちゃうのがよくないんだな.....。 書いてて自己矛盾に陥ってしまいそうだけど、東電が破たんしないと国が援助しないって形は、この事故が「天災」と認定された場合は、逆になっちゃうんだな.....。 現場で頑張ってる方々には申し訳ないけど、人災だよ! 俺はそう思う。

現場で頑張ってる方々には申し訳ないけど、人災だよ! 俺はそう思う。

東電は東電の論法に依った言い分があるんだろうけど、データが残ってる以上、把握していたのに公表しなかった.....ことが、避難の遅れにつながった.....って、素直に認めて反省すべきじゃないの? 素人目に見ても、事故発生当初、情報流通が滞ってた観は否めず、妙な「

東電は東電の論法に依った言い分があるんだろうけど、データが残ってる以上、把握していたのに公表しなかった.....ことが、避難の遅れにつながった.....って、素直に認めて反省すべきじゃないの? 素人目に見ても、事故発生当初、情報流通が滞ってた観は否めず、妙な「

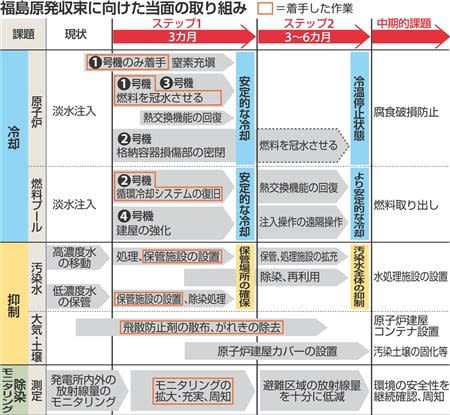

必要な作業なんだから、着手してるってなら、それはそれでイイんだけど.....工程表公表してあるんで「作業にそれほど遅れはない!」を強調したいだけってことはないよね?

必要な作業なんだから、着手してるってなら、それはそれでイイんだけど.....工程表公表してあるんで「作業にそれほど遅れはない!」を強調したいだけってことはないよね?

あぁそうか、工程表は既に見直しフェーズなんだ.....。 まぁ何にせよ、あんまり無理して、作業員被曝させるなんてことのないように、慎重に作業を進めて欲しいなぁ.....。

あぁそうか、工程表は既に見直しフェーズなんだ.....。 まぁ何にせよ、あんまり無理して、作業員被曝させるなんてことのないように、慎重に作業を進めて欲しいなぁ.....。