原発下請け労働者の実態についての報告の書「福島原発の闇」(著:堀江邦夫 絵:水木しげる 出版:朝日新聞社」)が再発行されるまでの事情はこうです。(写真はいずれも「福島原発の闇」より)

原発下請け労働者の実態についての報告の書「福島原発の闇」(著:堀江邦夫 絵:水木しげる 出版:朝日新聞社」)が再発行されるまでの事情はこうです。(写真はいずれも「福島原発の闇」より)

副題に”原発下請け労働者の現実”とある様に、原発内労働者の実態を描いたルポルタージュ作品作成の為、1年近く下請け労働者となって三ヶ所の原発で働いた後、堀江邦夫はその原稿執筆に取り掛かかります。その事を知った朝日新聞社藤沢正実記者は、「その執筆中の原稿の一部を抜粋、再構築して、アサヒブラフで掲載させてほしい」と依頼します。

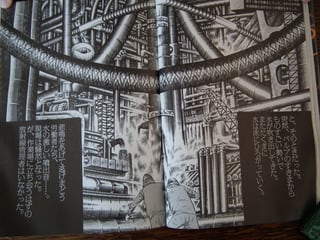

その再構築の過程で、「原稿と一緒にイラストも掲載したい。絵は水木しげるさんに依頼するつもりだ」とも語ったことが現実の事となります。水木しげる・堀江邦夫・藤沢正実の3人は常磐線の客となり福島原発見学の旅に出掛けたのでした。1979年のことです。 その当時、原発内部の資料は殆ど皆無に等しかったにも拘わらず、水木は僅かな資料や堀江の説明を基に、想像力を駆使してイラストを完成させます。それを初めて見た堀江の驚き。「目を見張った。原発内部のあの闇が、あの恐怖が、どの絵からも浮かび上がってくる。マスクをかぶったときの息苦しさ、不快な匂い、頭痛、吐き気までも甦ってくる」と、内部での労働経験者ならではの感想を述べています。

その当時、原発内部の資料は殆ど皆無に等しかったにも拘わらず、水木は僅かな資料や堀江の説明を基に、想像力を駆使してイラストを完成させます。それを初めて見た堀江の驚き。「目を見張った。原発内部のあの闇が、あの恐怖が、どの絵からも浮かび上がってくる。マスクをかぶったときの息苦しさ、不快な匂い、頭痛、吐き気までも甦ってくる」と、内部での労働経験者ならではの感想を述べています。 さてそのルポは水木の絵も加わって1979年の「アサヒグラフ」10月26日号に、原題”パイプの森の放浪者”として発刊されますが、大きな反響を呼ぶこともなく終わり、そのルポは朝日新聞の倉庫に人知れず眠りにつきます。震災後週刊朝日臨時増刊号「朝日ジャーナル 原発と人間」の編集作業の過程で、眠っていたルポは発見され、「福島原発の闇」として再発行されるに至ったのでした。

さてそのルポは水木の絵も加わって1979年の「アサヒグラフ」10月26日号に、原題”パイプの森の放浪者”として発刊されますが、大きな反響を呼ぶこともなく終わり、そのルポは朝日新聞の倉庫に人知れず眠りにつきます。震災後週刊朝日臨時増刊号「朝日ジャーナル 原発と人間」の編集作業の過程で、眠っていたルポは発見され、「福島原発の闇」として再発行されるに至ったのでした。

そのルポを読むと、原発内部で働く過酷さが良くわかります。初出「アサヒグラフ」解説で藤沢はこう書きました。

そのルポを読むと、原発内部で働く過酷さが良くわかります。初出「アサヒグラフ」解説で藤沢はこう書きました。

「とくに下請け労働者も、労働力を売っているのではなくノルマの放射線を浴びることによって賃金を得ているのである」と。

著者堀江自身、福島第一原発内マンホールで転落し左肋骨骨折の重傷を負いますが、労災の申請は断られます。にも拘わらず東電・福島第一原発の構内には誇らしげに「無災害 150万時間達成記念」の碑が建てられているそうです。東電やその下請け会社が、下請け労働者を人としてよりもものの様に扱う実態が告発されます。

堀江の実態ルポに呼応するかのような圧倒的な迫力の水木のイラスト。衝撃の書です。

堀江はルポをその後「原発ジプシー」として発表しました。

「神様 2011」は、代表作は「センセイの鞄」で知られる川上弘美の作品。「福島原発の闇」は堀江邦夫作、水木しげるの絵になる作品。「神様 2011」は2011・3・11以降,かって完成した前作「神様」に追加文を加えて新たな作品に仕上げました。「福島原発の闇」は初出「アサヒグラフ」の記事を改題し、解説を加えて再出版したものです。

「神様」は1993年に書かれた川上弘美最初の短編でパスカル短編文学賞受賞作品。くまにさそわれて散歩に出た、私とくまの一日の物語で、くまと私はごく自然に日常会話を交わし、行動を共にし、別れには抱擁し合います。のどかな平穏の日々の童話の様な物語です。

あとがきで著者は「熊の神、というもののでてくる話しです。日本には古来、山の神・田んぼの神・土地の神など、人の暮らしのまわりに沢山の神様がいました。万物に神が宿るという信仰を、必ずしもわたしは心の底から信じているわけではないのですが、窓越にさす太陽があんまり暖かく、これがほんとうに、おてんとうさまだと感じる、日本古来の感覚はもっているわけです」と語っています。後半の感覚は、私の気持ちの中にもある感情で、全く同感です。

その彼女が震災以降の様々な事々を見聞きするにつけ「わたしは何も知らず、また、知ろうともしないで来てしまったのだ」と感じて、それ以来にわか勉強もし、3月末に、あらためて「神様 2011」を書いたのです。文章は前作と殆ど同じですが、土地などは放射能に汚染されているという前提で、微妙な部分では少し表現が変わりますが、前作と同じ流れで物語が進行していきます。彼女の思いは次の一文に収斂しています。”日常は続いていくけれど、けれどその日常は何かのことで大きく変化してしまう可能性をもつものだ”。一方「福島原発の闇」は次回ブログに。

「傍聞き」(かたえぎき)は第61回日本推理作家協会賞短編部門受賞作品です。双葉社出版の同名の単行本は4本の短編で構成されています。すなわち、「迷い箱」「899」「傍聞き」「迷走」の4編で、主人公の職業が「迷い人」では保護司、「899」が消防士、「傍聞き」が女性警察官、「迷走」は救急救命士と、いずれも公共的な仕事の職業人です。彼ら彼女らの生活上での悩みや、仕事上での困難に出くわして苦悩する様子を描きながら、そこに一遍のミステリーが立ち現れます。この4編のなかでも特に「傍聞き」が受賞作だけあって、上質の警察ミステリーとなっています。

「傍聞き」(かたえぎき)は第61回日本推理作家協会賞短編部門受賞作品です。双葉社出版の同名の単行本は4本の短編で構成されています。すなわち、「迷い箱」「899」「傍聞き」「迷走」の4編で、主人公の職業が「迷い人」では保護司、「899」が消防士、「傍聞き」が女性警察官、「迷走」は救急救命士と、いずれも公共的な仕事の職業人です。彼ら彼女らの生活上での悩みや、仕事上での困難に出くわして苦悩する様子を描きながら、そこに一遍のミステリーが立ち現れます。この4編のなかでも特に「傍聞き」が受賞作だけあって、上質の警察ミステリーとなっています。

主人公羽角啓子は主任刑事にして、現在は管内に発生した通り魔連続殺人事件を担当しています。強行犯係の先輩刑事だった夫は逮捕した放火犯の逆恨みに合い、車で轢かれて死亡し、家庭は小学6年生の葉月との二人。その娘は時折、仕事柄帰りの遅い母親に腹を立て、口をきかなくなってしまいす。反抗期にさしかかり、何日も口をきかない葉月は、自分の気持ちを母親宛ての葉書を投函します。

母と娘の日常会話の中で「傍聞き」の意味が説明されます。母は娘にこう語ります「例えば、何か作り話があるとするじゃない」「それを相手からいきなり伝えられたら、本当かな、って疑っちゃうでしょう」「だけど、同じ話を相手が他の誰かに喋っていて、自分はそのやりとりをそばで漏れ聞いたっていう場合だったらどう?ころっと信じちゃったりしない?」「これが傍聞きの効果なの」。

連続通り魔事件の捜査が一向に進まないなか、ある日、啓子はかって自分が逮捕したことのある横崎から、是非、留置所の面会室に会いに来てほしいと熱望されます。留置管理係の立ち会いの元、横崎に面会すると、横崎は自分は”居空き”事件の犯人ではない、真犯人を知っていると言うのです。 ここから意外な展開で、”居空き”事件は解決に向いますが、「傍聞き」が重要な役割を演じます。

警察小説としても家庭小説としても見事な仕上がりの小品。「おすすめ文庫王国2012 国内ミステリー第1位」にも輝きました。

この作者、若干43歳にして文章表現が練達で、”日常の謎”あるいは”職務上の謎”を中心とした今後の作品が楽しみです。

(付記 ”居空き”とは留守を狙っての泥棒行為ではなく、老人や子供などが居る事を知った上で家に入り働く泥棒行為のことだそうです)