5時近くに居間のソファーの上で目覚めて読書してました。気温も暖かく心模様も穏やかです。冷蔵庫から出したぴじょんのサラダとバナナとミカンを食べてます。松下幸之助翁の「大道」に意気に感じ新年に信念を確固たるものとして歩みます。

心の赴くままに

勝手気ままに

生きてきた

人は言う

「誰もがうらやむ人生だ」と…

世の中そんなに甘くない

幾度 頭を下げてきたことか

幾度 涙を流してきたことか

その度ごとに

惨めな自分と出会ってきた

その度ごとに

尖った自分が削られてきた

でも人間は

坂道を登っている時には

頭を下げ下げ

歩いていくもんだ

それでいいんだよ

(私が朝に励まされている「人生リングの上の闘う詩人」アントニオ猪木さんの詩集より)ダ-!

勝手気ままに

生きてきた

人は言う

「誰もがうらやむ人生だ」と…

世の中そんなに甘くない

幾度 頭を下げてきたことか

幾度 涙を流してきたことか

その度ごとに

惨めな自分と出会ってきた

その度ごとに

尖った自分が削られてきた

でも人間は

坂道を登っている時には

頭を下げ下げ

歩いていくもんだ

それでいいんだよ

(私が朝に励まされている「人生リングの上の闘う詩人」アントニオ猪木さんの詩集より)ダ-!

12月30日(日)午前6時25分~6時54分

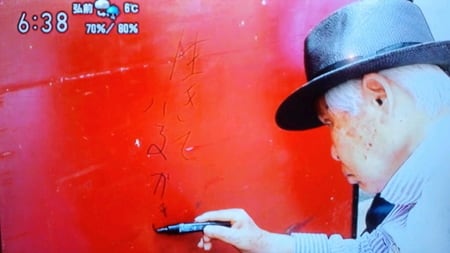

映画監督で脚本家でもある新藤兼人さん。「原爆の子」や 「午後の遺言状」「一枚のハガキ」など戦争、平和そして老いを 作品を通じてみつめ、“生きること”に誠実に向き合った…。

偶然、日曜日の朝にNHK「耳をすませば」という番組の再放送を見ました。

「2012年、昭和から平成にかけて時代と向き合い格闘し、多くの人に感動と勇気を与えた巨人たちが、亡くなった。東日本大震災から一年半以上経過しても、先行きは見えず混沌とする時代。彼らの遺したことばや足跡は、私たちに未来を生きる多くのヒントを与えてくれる。NHKアーカイブスには、彼らの生前の活動やインタビューを記録した貴重な映像が残っている」(番組ホームページより)

「人間なんのために生きているのか」

100歳で亡くなった新藤監督の生き様をやってました。「ひとつづつ、ひとつづつの積み重ねが仕事である」というメッセージが印象的でした。涙が溢れ出てきました。人間の思いは肉体を超越します。

新藤 兼人

本名 新藤 兼登(読みは同じ)

生年月日1912年4月22日

没年月日2012年5月29日(満100歳没)

出生地日本広島県佐伯郡石内村

(現:広島市佐伯区五日市町)

死没地日本東京都港区

職業映画監督、脚本家

活動期間1935年 - 2010年10月31日

配偶者 あり(離別、死別)

家族 子:新藤次郎

孫:新藤力也

孫:新藤風

1927年のこの日、上野~浅草間に日本初の地下鉄(現・東京地下鉄銀座線)が開通した事を記念しました。今月12日13日東京に出かけた際も銀座線で上野から浅草まで2度乗車しました。

地下鉄の夜のいろいろな顔見せる(野口裕)

青森市

12月30日(日)

06時 1℃

09時 4℃ 1mm

12時 7℃

15時 6℃ 1mm

18時 5℃ 1mm

21時 3℃ 1mm

われが住む下より棺冬の雨(青邨)

昨日より気温は5℃上のようで暖気になりそうで雨になりそうです。

2012.12.30[産経抄]から

「年暮(くれ)ぬ笠きて草鞋(わらじ)はきながら

毎年この時期になるとかみしめたくなる芭蕉の句である。世の中は歳末で目の回るような忙しさだ。しかし私は笠と草鞋姿、つまり旅をしながら年を越そうとしている。俗界と距離を置く芭蕉のそんな姿勢に引きつけられる人は多い」

私たちの仕事も24時間365日体制であります。暮れの慌ただしさの中にあっても平常心は忘れずにいたいものです。