10月も近づき、夜も涼しくなりだいぶ過ごしやすくなってきたことかと思います。

このブログを書いている9月初旬ではスーパーにブドウやサンマが並び秋に近付いてきていることがわかります。

秋は食欲の秋とも言いますが牡蠣等、貝にあたった事がある方もいるのではないでしょうか?

現在はコロナウイルスが世間を騒がせていますが、冬季はインフルエンザウイルス、ノロウイルスにも注意が必要です。

ノロウイルスの流行期は11月頃から2月と言われており、二枚貝などの汚染された食べ物や水を加熱しないで飲食することで感染します。

(ここから、やや汚い言葉が並びますので閲覧注意です)

ノロウイルスは便や吐物の飛沫が口に入る、便や吐物で汚染された物に手を触れた手を介する糞口感染で起こります。

また感染力が強く院内で感染が発生した場合、患者さん・職員の両方に集団感染を起こす可能性がありとても危険です。

そのため当院では新入職員に向けて吐物の処理方法について指導を行っています。

今回はリハビリテーション科で行った吐物への対処方法の様子について少し紹介をしたいと思います。

処理方法

①処理にはまず消毒液と消毒液に浸したペーパーを準備します。

当院では処理方法が書かれた手順書と消毒液を作る道具や防護服一式がセットになって準備されています。

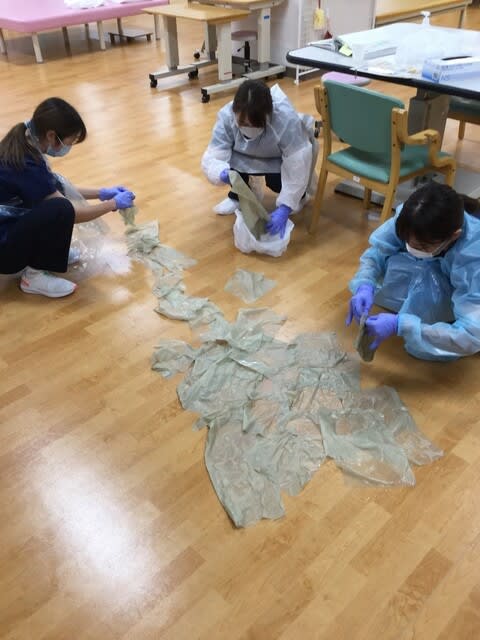

②防護服を着用します。ノロウイルスの処理に対してはフェイスシールドマスク、ガウン、シューズカバー、手袋(二重)を使用します。

コロナ渦でガウンが足りないので1人はエプロンを着用しています。

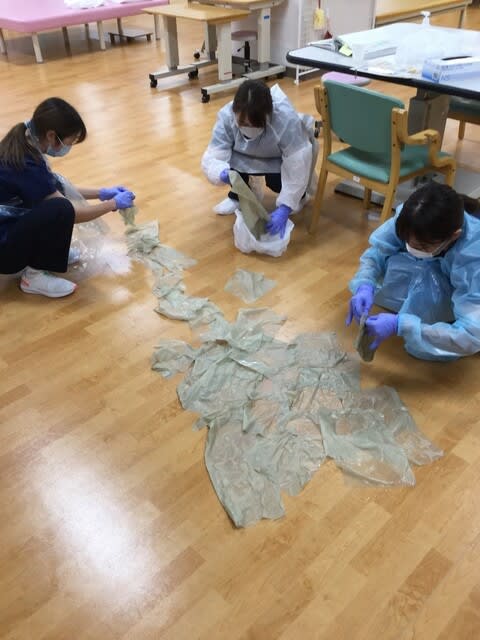

③次に吐物の拭き取りを行いますが1mの高さから吐いた場合、最大2.3m飛散することがわかっているので広範囲の拭き取りが必要となります。

拭き取りは二回行います。一回目は吐物全体に消毒液に浸したペーパーを置き、外側から中央に向かって包み込むように拭きとります。二回目は同じように全体にペーパーを置き10分置いてから同じように中央に向かって拭き取りを行います。

今回はペーパーを水でふやかした物を落としましたがかなり広範囲に飛散したことが写真からわかります。

看護師さんの研修ではどこまで飛散したかわかりやすくするために蛍光塗料を混ぜた物を落としブラックライトで確認したりするそうです。

④最後に防護服を正しい順序(汚染されたであろう部分に触れないように慎重に)で脱ぎます(自分が感染しないことが大事!)。

これが結構神経を使います。

研修を終えて

新人さんは慣れないガウンが想像よりも暑かったのと、正しい脱ぎ方にも苦労していました。

今回は当院の感染対策ナースの方にも御協力を頂きました。ありがとうございます。

今後はコロナに加えて様々な感染症に注意が必要な時期になります。くれぐれも生牡蠣にはご注意ください。

東埼玉病院リハビリテーション科ホームページはこちらをクリック

【注意】

本ブログの掲載記事は,個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではなく,当院および当科の総意でもありません.引用や臨床実践等は各自の判断と責任において行うようお願いいたします。