本日も引き続きKE A-663の整備を行います。

が、程度の良いアンプはこんなものかという結末です。

見た目はどこも悪そうではなく、とりあえず入力と出力を確認してみます。

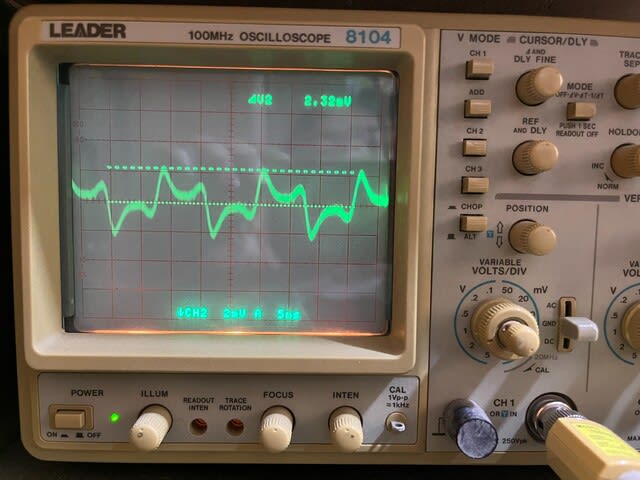

上記の青とピンクの線がパワーアンプの入力になっています。これらを外して片chずつ見ていきます。

まずは青のL側から。昨日問題があった方です。

出力は下記のようになり、問題なさそうです。

ということはプリの方に問題があるのか??

一度プリ側の基板を取り外してみました。

トーンコントロールの基板になりますが、見た目は問題なさそう。

そしてこの後、再度信号を入れて確認するも、もう現象は発生しなくなっていました。

何が問題だったのだろう・・・長年仕舞われていた状態から急に電源を入れたので、一時的なスイッチやボリュームの接点不良あるいは、電解コンデンサ等が動作しなかったなどが原因なのでしょうか。

ただ1点気になったところでは、パワーアンプのバイアス調整と思われる半固定抵抗器が、若干の接触不良を起こしているのがわかりました。いわゆるガリという現象です。

そこで、密閉型のものに変更し、バイアスも調整しました。

基板の上部にある青色のパーツです。これは前回の修理でも交換しています。

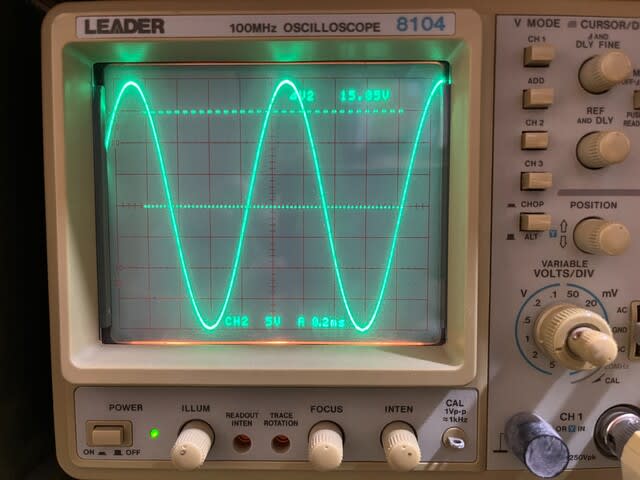

そしてバイアスを調整すると・・・

この状態から下記のように20Vppくらいの出力になりました。

両チャンネルとも出力はそろっています。

ところでアンプ本体の入力から、スピーカ端子の出力までのレベルを確認すると、若干L側が低いのですが、少しなので恐らくは部品のばらつきによるレベル差ではないかなと思います。そこまで修理するかどうかですが、実使用上差し支えない範囲と思いますので、これはそのままにしておくこととします。

とまあ、程度の良いアンプは修理箇所もほとんどなく、ネタとしては長続きしませんでした。

ただ、電源の改造を行いたい気持ちもあり・・・しかしこれは、部材の加工を必要とする作業が発生しそうで、どうしようかと悩んでいるところではあります。

結局寒い中、加工作業が必要なのか・・。