今日は月1回のオーディオオフ会の日でした。が、選挙日なので、朝選挙に行きその後、小野市のS氏宅へ。

S氏宅では午前中はいつもと違うメンバーが。新コロの影響で中止になっていた、恒例の小野市での真空管アンプ試聴会でお世話になっている団体の方と打ち合わせ。ただいま第7波が到来の予感ですが、うまくいけばこの秋にでも試聴会の運びとなりそうです。その際は、当ブログでも告知しますので、ご興味のある方、ぜひご来場ください。

さて、オフ会恒例のアンプの鳴き合わせですが、今日のエントリーは3台。まずはお耳汚しに拙作のアンプから。

ソースは、MARI NAKAMOTOⅢのLPになります。

いつものシャーシに出力管を変更した”46”のナス管によるシングルアンプです。46については、いつぞやに説明したかもわかりませんが、2グリッド管といわれる4極管で、通常は、スクリーングリッドに相当する第2グリッドをコントロールグリッド(G1)か、プレートにつないで動作させる球です。プレートに接続すると、A1シングル、G1に接続するとB級アンプなどで使用可能です。

拙作のはもちろんG2をプレートに接続したA1級動作のものになります。出力はせいぜい1ワット程度。良く45とほぼ同等と紹介されますが、内部抵抗などが少し違ったように思います。まあそれでも直熱3極管らしく優しい音。ちょっと押しが足りないという評価でしたが。

次は、和歌山から参加のHさんのアンプ。R120メッシュプレートシングルアンプです。昨日大急ぎで作ったとのことですが、R120は本当にいい音がします。

2つ写真を載せます。

ここで問題です。少し離れた場所でもわかるR120の板プレートとメッシュプレートの簡単な見分け方をご存じでしょうか。ご存じの方は”通”です。このブログの最後に記載したいと思います。

そして、西宮のH氏作のアンプで、今日は、ピン配の変換アダプタがついた6AR6シングルです。

6AR6は、WEが設計した球だと一時もてはやされましたが、最近はどうなのでしょうか。350Bの代替管に使えないかと言われていたようにも思いますが、いまだ盛り上がっているのか。あるいは、所詮本物にはかなわずで、忘却の彼方となってしまったのでしょうか。

代替で持ってこられたR120に差し替えましたが、トラブルが・・・

なんと、ヒータが点灯しない。

おかしいということになり、2-7のヒータピンの抵抗をテスターで測定するも異常なし。何度も測定して、アンプに挿しても点灯しない(球をL-R入れ替えても点灯しない)。そこで、ピンのハンダを再度熱してみたところ、無事点灯するようになりました。恐らくピン内のハンダが劣化していたのではと思われます。こういうこともあるんだと良い経験になりました。

そして今日は、面白いものが登場。

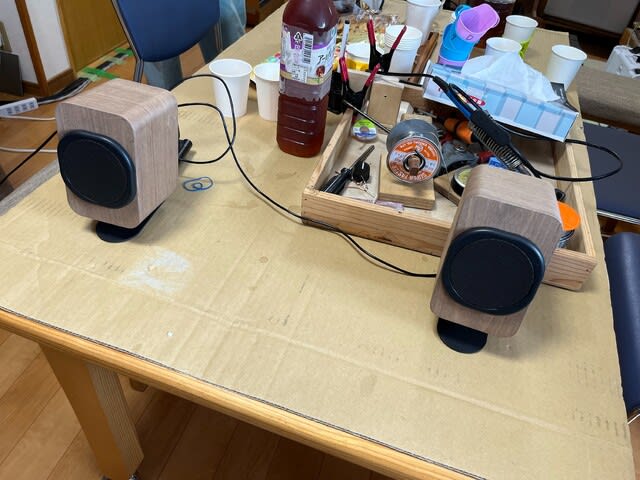

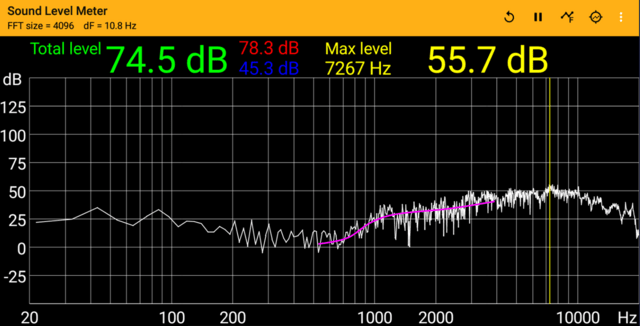

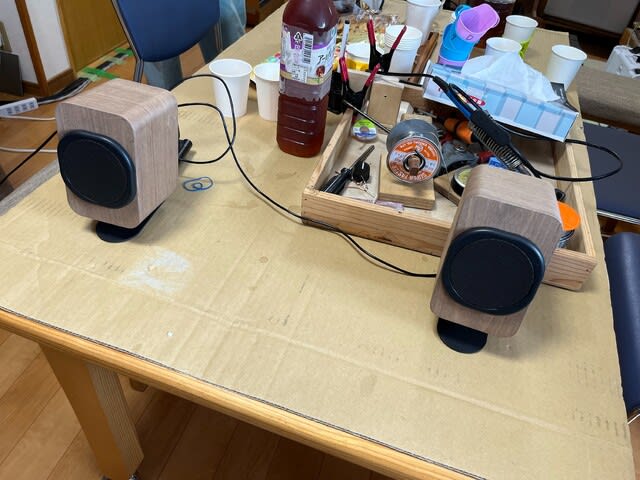

この小さなスピーカですが、Theater Beatというニアフィールド向け平面スピーカ+アンプのセットです。スマホやタブレットをスピーカの間に置いて、主に映画などを見るとき用の製品らしいのですが、我々がお馴染みのスピーカの構造とは異なるもののようです。

まず変わっている点と言えば、

- 磁器回路の両側(前と後ろ)にボイスコイルがある

- ダンパーがその2つのボイスコイルの内部にある

という点だそうです。これらの構造によりボイスコイルが直線状に動作するとのこと。

こういうスピーカを見ると、一昔前にあったNXTという平面スピーカを思い出しますが、NXTは振動版にエキサイターを装着し、振動版に固有の共振を発生させて音を放射する仕組みのスピーカだったと記憶しております(違っていたらすみません)。あまり低音は出なかった印象ですが、球音源ではなく面音源なので、距離が離れても音がそれほど減衰しませんでした。この製品はどうなのでしょうか。

早速試聴しましたが、NXTのように低音はサブウーハに頼るということもなく、こんな小さなスピーカでも低音含め結構鳴るなという印象。小さな箱入りなのに音色も従来の8㎝程度のフルレンジより聞きやすい。ニアフィールドで映画を楽しむようなときは、これで十分なような気がします。音の減衰はというと、まあはっきり言うと小さいスピーカで狭い場所で聞いていたのでよくわかりませんでしたが、耳元では結構大きな音で聞こえるなという印象でした。もっと大きなサイズのものが出てくると、違いがわかるのではと思います。こういうスピーカの30-38㎝のものが登場したら面白そうですね。

ところで、我々マニアは、3管式プロジェクターにスクリーンの後ろにはAltec A5を置いたシステムが似合っている(憧れでもある)かも知れませんが、恐らく本製品はマニア向けではないので笑。お気軽に家で映画など楽しみたい人向けの製品でしょうね。

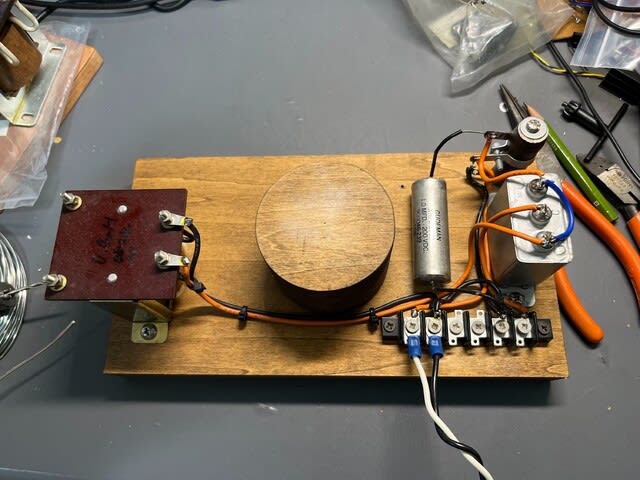

Theater Beatのアンプは、下記のような小型のもので、恐らくはデジタルアンプと思われます。

スマホ・タブレット相手ならBluetoothも使えた方がいいなと思ったのですが、本品はどうなのでしょうか。本会ではおじさんばかりだったのでその辺は、ノータッチでした。

ということで、いつものように楽しくお開きになったわけですが、色々な人が集まると、新しい製品や異なる分野の知識について、色々な話が聞けたり見せ合ったりできるのでよい刺激になりいいですね。また次回の開催が楽しみです。

ところで、R120の秘密の件ですが、球の上部を確認するとマイカ部分が2段重ねの2階建てになっていたり、1段だったりするものが見られます。この部分が板タイプのプレートなのか、メッシュタイプのプレートなのか見分ける部分になります。下記のような感じです。ご参考くださいませ。左がメッシュ、右が板プレートの構造です。