山原(やんばる)とは、ぼんやりと「沖縄本島」の北部とされていますが、一体どのあたりを指しているのでしょうか。

なお次の地図を使わせていただきました。→ぬりぬり

山原(やんばる)のことを、こちらでは

沖縄本島の北部、国頭村、大宜味村、東村あたりとしております。

山原(やんばる)のことを一方、こちらでは

国頭郡全体に名護市も含めた地域全体を山原と称することもある、としております。

ただし周辺の国頭郡に属する島嶼(とうしょ:「小さい島のこと」)、たとえば本部町に属する伊江村(いえそん・つまり伊江島)などは、山原に含めないようです。

名護町は、元々国頭郡に属していましたが、周辺地域と合併して1970年に名護市が誕生し、国頭郡から離脱しました。

国頭村と国頭郡を、沖縄県と沖縄本島の中で占める割合を計算すれば、次のようになりました。ただし上の国頭郡の場合、名護市も含まれていますが、下の計算では名護市が含まれず、少し結果が異なってきますので、ご注意下さい。

上記データは次から得ております。

山原が北部のみとすると(国頭村だけの場合)

- 人口は、本島・県全体のいずれでも、1%未満

- しかし面積は、本島の16%、県の9%

山原が国頭郡だとすると(ただし計算上、名護市を除外)

- 人口は、本島・県全体のいずれでも、5%前後

- しかし面積は、本島の約50%、県の16%

沖縄県全体の1/4であり、沖縄本島全体なら1/2

ということになります。

つまり山原(やんばる)は

人が少ない、自然が豊かな地域ということになります。とはいえ、草むらには、「ヒグマ」ほど獰猛(どうもう)で人を襲うことはないとしても猛毒をもったハブがいますので、これが自然を守っているのかも知れません。

そもそも国頭郡が元々あったのに、真ん中の名護町が周辺と合併して名護市になったため、国頭郡は分断され飛び地を含んでいる、のでした。

ということで、山原(やんばる)とは、ばくぜんとした言葉であり厳密さはない、としておきますが、一応頭に入れておいていいのは

山原の定義にもよるけれど、沖縄県の25%の面積に5%にも満たない人が住む、いわば、自然にあふれた地域

だということでしょうか。

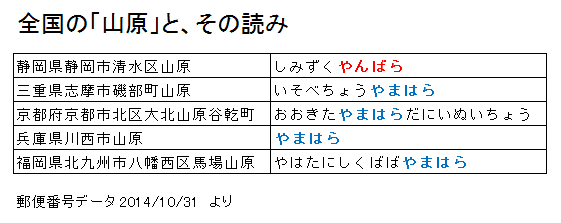

最後に、全国の「山原」を調べた結果をご紹介します。

結論としては、市区町村名の下の「地名」としての「山原」は

- 沖縄にはありません

- 全国で5ヶ所見つかりましたが、静岡市清水区山原(やんばら)以外の4件は、死ぬほど退屈?な「やまはら」(笑)。