(7)第二の青春①

真新しい建材がトラックで運ばれ、土台が出来て丸太が組み立てられ、少しずつ幼稚園らしい様相になって来ました。

そんな作業場の一角に、机と椅子を置いての園児募集が始まりました。

『鈴木さんて度胸のいい人だ。前は湖、後は丘陵、家も建たず子どももいない。経営が成り立っていくのだろうか』と心配されました。

けれども私は思うのです。

大自然こそ偉大なる教育者であると。

春夏秋冬の移り変わり、自然の法則のもとに生かされている人間社会の営み。

人の力などしれたものです。

孟母(もうぼ)三遷(さんせん)の教えにもあります。

広い青空に白い雲、湖面にあそぶ母子の水鳥、葦草にさえずり渡る小鳥たち、湖畔を走る石炭列車、うたあり絵あり、おとぎの世界が広がります。

この自然との関わりを求めてこの地を選んだ私でしたから、他人の心配をよそに、再び第二の青春が私の全身を躍動させました。

9月1日、第一回入園式を行いました。

39名でしたが、その後少しずつ増えて55名となりました。

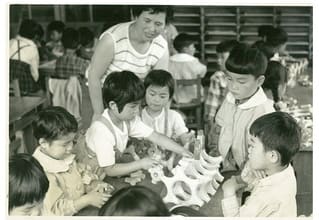

「ひぶなの子どもは、元気でやさしく、かしこい子ども」を目標に、知情意の調和のとれた教育を計りました。

園歌は創立の由来を大切にして、「みんなの幼稚園」と題して作りました。

園服は、綺麗な黄色に染めてもらい作りました。

当時園服といえば、緑か紺系といった大人の色でしたから、黄色は反響を呼びました。

また、その頃「黄色いカラス」という映画が話題を呼んだのです。

家庭に安らぎを持たない幼児が、黄色いカラスを描いたと言う内容のものでしたから、「鈴木さんはどうしてあんな色を」と驚くのも無理は有りませんでした。

が、私にはとても可愛らしく新鮮な色にうつりました。

それから2年後、昭和37年、交通安全色として黄色は庶民から愛される色になりました。

《「古烈女伝」母儀・鄒孟軻母から》孟子の母は、はじめ墓場のそばに住んでいたが、孟子が葬式のまねばかりしているので、市場近くに転居した。ところが今度は孟子が商人の駆け引きをまねるので、学校のそばに転居した。すると礼儀作法をまねるようになったので、これこそ教育に最適の場所だとして定住したという故事。教育には環境が大切であるという教え。また、教育熱心な母親のたとえ。三遷の教え。

(6)ひぶな幼稚園創設にあたって (2)

★生みの苦しみ(その2)園舎の建立

さて園舎を建てたくてもお金はもう残っていません。土地を抵当に銀行の融資を受けるとしても安価な土地と実績の無い私共には大金を貸してくれるわけがありません。

これまで幼稚園の設立と言えば、寺院・協会・大手会社の附設が多く、後ろには援助の柱が有りました。

私共のように後押しの無い全くの個人立は珍しく、巨額の建築資金の調達は苦悩の至りでした。

当時、夫は朝日小学校の教頭でしたので、PTA商店街の方々のお知恵を頂き、定年退職金を抵当に入れました。

大工さんに見積もってもらいますと、湿地帯のため、土台作りに倍を要すること、それに当時、周囲の家は井戸水を使用していましたので、遠距離の水道管を通すために思いのほか費用がかかることがわかりました。

未開の土地を切り開いて行くことは、野望と言うか無謀と言うか、大変な事業でありました。

ありがたいことに、この悩みを救ってくれたのが20年前の小学校教諭時代の教え子とその保護者の方々でした。

そして又、2年余りの僅かな勤務だったにもかかわらず、明照幼稚園の園長先生をはじめ、PTAの温かいご支援が有りました。

奉加帳を作って町内を廻って下さった篤志家の方もいられました。

幼馴染の友人たちは無尽をこしらえ、かわるがわる落札して応援してくださったのです。

知人の中のお一人は、早くにご主人を亡くされた後、裁縫一筋に貯えた大金を、そっくりお貸しくださったのです。感激で涙が止まりませんでした。

こうして、無期限無利子の貴重な基金を頂いて、昭和35年6月1日、約束の3分の一の建設資金を大工さんに確かと手渡すことが出来たのです。

翌日、大型トラックが往来し、砂、砂利等が次々と運搬され、シャラシャラ、ジャリジャリ、ガラガラと、荷台から勢いよく降ろされた時のあの感激、私はこの時、お金の力というものをしみじみ感じたのです。

と、同時に、何も持たない私共に、海のものとも山のものともつかないこの事業に、信頼だけで大金を投じてくださった方々にお礼の言葉が見つかりませんでした。

こうして昭和35年9月1日 園舎の誕生を見たのです。

(6)ひぶな幼稚園創設にあたって

★生みの苦しみ(その1)園地の確保

子育てが終わって、いよいよ念願の幼稚園創設の時が来ました。

市内の空き地に園地を求めて捜し歩き、漸く現在地をその最適と考え、夫と二人で地主さんをたずねますと、この土地はもともと私有地で昭和前期の不況時代に、失業対策の一環として、今の新道、当時は小高い丘陵であったから、新しい道を作りながら、その土を運んでここに埋め立てをしたものということです。

柏木小学校前の道住を建てる時に、この土地を交換させられて、「ここ数年中に整地してくれる約束になっているので、それまでは手放すつもりはない」と言われたのです。

整地されてからではもう遅い、いつのことになるか分からない、それに値上がりは目に見えている。

何としても今、お願いするより他に道はないと考えた私は、いやでも拝み通そうと決意したのです。

夫の同伴はもう許されません。

男が一旦断られたものをまたと二の足は出ないだろうし、当時の旭小学校は児童1900を超す大世帯、教頭の苦労は並々でないことを承知していましたから、ここは自分が頑張るしかないと勇気をふるって再三再四、一人でお願いに上がりました。

所が地主さんは、当時開発にお勤めで、地方の土地測量の現場監督の立場から不在がち、奥様にお願いして帰るより他にありませんでした。

要を得ず、空振りするのもまたむなしい物、幾たび立ち止まったことか、けれども私は諦めることが出来ませんでした。

普段の私ならもうとうに諦めていたでしょうが、この時はその裏のもう一人の居て、そうさせなかったのだと思います。

毎度。日曜日には性懲りもなく執拗に通ったものです。

この地に魅せられた理由は、おおよそ3つありました。

一つ目は

目の前に春採湖があることです。

これは貴重な市の財産であると同時に、市民の宝でもあります。

街の中央でもなく、といって端でもない、こんな静かな所に湖があることは希ってもないことです。

誰が付けたのでしょう、春を採る湖なんて、夢を誘う素敵な名前、そしてそこには「ひぶな」がいて・・・・

二つ目は

柏木小学校の広々としたグラウンドが隣にあることです。

周辺の葦原は小鳥の宝庫、この広い空間は誰の迷惑にもなりません。

三つ目は

右に竹老園、左に春採公園があることです。

春は桜、秋はなまかまどど赤い実と、子どもの夢を結ぶどんぐりがあります。

この素晴らしい自然環境は、人間の手の及ばないところ、ましてや私如き無一物ぬいは、神の御助けを頂く他に道はないです。

幼児教育には、自由な自然の空間が欲しいと、こいがう一心で拝みつづけました。

漸く奥様のお口添え頂いて「あとで文句を言っても知りませんぞ。あなたの執念にはまいりましたなぁ」とおっしゃって、最初の200坪の分筆が許されたのです。

「どうやら地主さんは、「こんな湿地帯に家が建つだろうか 子どもは集まるのだろうか」と心配されての事でしたが、当の私自身は少しも心配しませんでした。

土地と言うのは、そこに住む人よって創られていくものだからです。

私には作る楽しみが有りました。

1年余りの永い永い交渉でした。

辛いつらい難産の末、やっと産声を上げることが出来たのです。

すべての手続きを終えて、竹老園の高台にのぼり、夫と共に漸く手にした我が土地を眺めた時の感動は・・・・・

明日への希望にあふれたこの日、私は、私の全てをこれにかけたのです。

忘れもしません。

昭和33年、12月30日のことでした。

(5)子育ての時代

私は、男の子ばかりでしたが、性別を言々する前に、誰もが人間として生活の自立が出来るように、洗濯も掃除も料理も、子どもに見せながら、教えながら一緒にやりました。

大工道具も与えました。

「男の子に、あんなことをさせて」と近所の奥さん達に笑われましたが、私はこれを理解してもらうのに努めました。

後日、おばあちゃんが「先生をした人は、気の長いことよ」と叔母に述懐したそうですがまさにその通りです。

しかし、子ども達は目を輝かせ、楽しんで生活する方法を覚えてくれました、

近所の子ども達もよく集まりました。

そして次のような会話が聞こえてきました。

「徹っちゃん(次男徹二)はいいなぁ おばさんは何でもさせてくれる」

「うちの母さんは怒ってばかりだ」

「僕も徹っちゃんの家に生まれてくればよかったなぁ」

と友達に言われると、息子は得意になって連れてきたものです。

男の子も女の子も集まりました。

そして長男が4年生の時の通知簿に、担任から、こんな便りをいただきました。

「お宅のお子さんは、勉強もさることながら、毎日掃除担当をしてくれます。これには頭が下がります」と。

初めて知った私は、長男にそのことを尋ねますと、「教室を使った後は掃除をすると気持ちいいのに、どうしてみんな逃げて帰るんだろう」

だから僕はただ手伝って帰るだけ」と何気なく答えるのです。

それは私を満足させました。

日常生活の自立が出来た子ども達、長じて次々と東京へ出ましたが、兄弟での自炊生活に私は、お金の心配をするだけで済みました。

帰省するときにも1枚の汚れ物も持たず、幼稚園の手伝いを時間表に組んでありました。

それから数年後、モンテッソーリ教育に出合った時、私の子育ては間違っていなかった事に感動し、自信と確信をもって直に取り組むことが出来ました。

(4)敗戦後の生活

敗戦後の辛さ惨さは、心にも体にも泌みたものです。

誰もかれもが食うのが精いっぱい。

もっともお金が有れば闇市で、あるはずのない物がいくらでも買えるという奇妙な現象、止まることを知らないインフレは、「新円切り換え」で冷却かと思えばさにあらず。

「物価とは、上りがあっても下がりがない」時代の始まりでした。

飢える都会と農村をつなぐのは、買い出し列車。

ところが農家はあの手この手で供出をのがれ、闇米を売りまくり、高価な着物や新円を貯め込み、一方学校の教師の給料は逆転し、給料は止まり、物価は日に日に上昇し、買い出しに行くにも行けず、飢えに苦しむばかりでした。

戦後の復興は燃料から ということで、炭鉱は好景気で現物支給が有りました。

この頃、太平洋炭鉱のおひざ元、夫は湖畔小学校勤務でした。

あまりの惨さに、校長と鉱長との話し合いで入坑を許可してもらい、日曜祭日は炭鉱内に入って石炭を積み、校長も教頭も集団で入坑した物です。

そしてその代償は一合の醤油、一袋のカンパン、一個の石鹸、時には長靴が配給されることもあり、とてもとても考えられない不思議な現象でした。

また、夏はイカ釣り船に乗せてもらってアルバイト。

その代償も現物のイカでした。

けれどもこのわずかな物品が、物の無い時代にどれ程助かったことか。

一袋のカンパンに、親も子も救われたのです。

しかし、休日の無い夫の体が心配でした。

一匹の小さなスケソウ鱈の配給に長蛇の列をなし、延々二時間を要してやっと手に入るという物のない時代、私は昼は畑を耕し、イモやカボチャの生産に、夜はミシンを踏んで、衣服の調達に懸命に働きました。

一方、戦後の学童は増えるばかり、一クラス70人は普通でしたから、この時代の学校の先生は一番大変な時でした。

教員不足で、代用教員が採用された時代でもありました。

受持つ生徒の数は多く、その上慣れないアルバイト、栄養失調と疲労とで夫はとうとう倒れました。

6ヵ月間の休職、洞爺のサナトリュウム行きとなりました。

同じころ、小学校2年生の長男も小児結核で療養しなければならなくなり、私は二人の回復に全力で努めました。

最低生活獲得全国教員組合大会か開かれ、続いて国家公務員、地方公務員「全官庁労組共同斗争委員会」が結成、越年資金などの共同要求を政府に提出、260万人が結集するまでになりましたが、政府は真っ向から拒否、スト中の賃金カットなど強い警告で応じたのです。

対決ムードが高鳴る中で、吉田首相は元旦のラジオで、労働運動を真っ向から非難、指導者を「不逞の輩」とののしりました。

強烈な反撃パンチでした。

「吉田退陣」が論じられゼネスト態勢に入ったが、マッカーサーは「中止命令」を出しました。

次回は(5)子育て時代

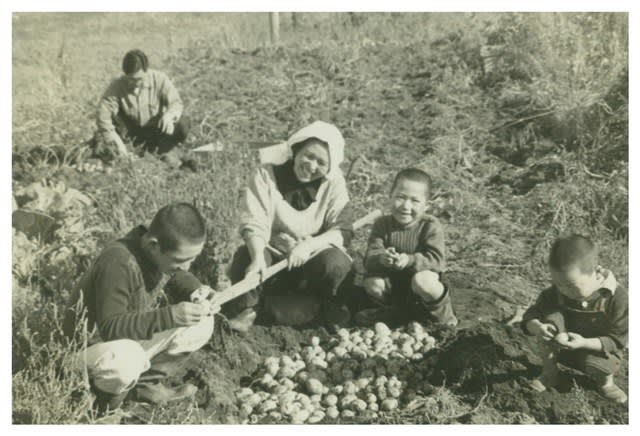

写真 昭和25年「すべてを語る母子の後姿」(益浦~桂恋まで)

(3)戦争と長女の死

近衛首相と東條陸相との意見が対立、遂に内閣が総辞職、東條内閣が成立しました。

東條は現役陸軍中将として首相、内相、陸相を兼任したのは昭和16年10月18日のことでした。

米、マッチ、砂糖、衣類等々が切符配給制になり、小学校は国民学校に替わり、大学、専門学校、実業学校修業年限が短縮、長髪は禁止となりました。

兵役法が改正され、丙種合格者も召集されることになりました。 そして

12月8日、遂に日本軍はマレー半島に上陸開始、ハワイ真珠湾を攻撃、戦線は東西南北に拡大し、連戦連勝のニュースが国民を酔わせました。

マイクロホンに立つ東條は「皇軍は各地に転戦連勝、まことにご同慶の至りであります。」と。

この分なら「大東亜」に日本が支配が確立するのも時間の問題、もう少しの辛抱と思っているうちに東京が空襲され、ミッドウェーで日本艦隊は大敗を喫したのです。

また、アッツ島では守備隊2500人が全滅、大都市の国民学校の生徒の集団疎開が始まりました。

日本軍は、各戦線で敗退に転じたのですが、報道が制限され国民はその事実を知らなかったのです。

人々はだんだん追い詰められ、住む家はなく、飢えに苦しみ、老人や赤ん坊の病気など見捨てられたようなものでした。

そんな中で、昭和19年、母が逝き、兄も逝き、そして長女も1歳3ヵ月のかわいい盛りに、とうとう逝ってしまったのです。

9月15日未明のことでした。

次々と大事な肉親を失い、更にまた、幼いわが子を亡くして涙も枯れ果てて、生きる気力を失ってしまいました。

子どもを亡くして、子どもは親の分身であることを心の底から悟った時、子どもの心も親の心も理解できる教師に再度出直そうと、この時決意したのです。

私は戦争を憎みました。勝っても負けても異常なことに違いありません。

1日も早くこの戦いが終わることを誰もがひたすら願ったのです。

昭和20年7月14日、釧路根室に大空襲が起こりました。

B29が五機の編隊を組み、それが五組で低空にうなりを立てて思うがままに転回し、爆弾を投下して去りました。

市内は地獄と化したのですが、我が軍の飛行機の姿は何もありませんでした。

そして8月6日、世界に初めての原子爆弾が広島に投下され、続いて8月9日、長崎にもこの恐ろしい原爆が投下、両市とも全滅の報に驚くばかりでした。

遂に1945年(昭和20年)8月15日、沢山の犠牲者のうえにたっての終戦だったのです。

戦争は兵士だけではありません。女の子どもも老人も、一木一草に至るまでを破壊し、焼土と化して終わるものなのでしょうか。

次回は(4)敗戦後の生活

(2) 幼児教育を教えてくれたもの

昭和16年春、長男が生まれました。

授乳の時のひと時は、母と子の命をつなぐ不思議な感動、生命が通い合う喜びを感じる時でもありました。

両手をしっかり母の乳房に当て、ゴックンゴッン音をたてて飲みながら母親の顔を見上げ、何やら「ウ・ウ・ウ」と呼びかける。

そのかわいいこと、私も又しっかり抱きながら一方の手で、あたまのやわらかい毛を前に撫でながら、『いいこになるんだよ』と話しかけたものです。

やがて少しづつ成長するにつれて、この子をどのように育てたらよいかと迷う或る日、

それは11月のある日、上野幌炭鉱に住む両親の所へ行く途中の事でありました。

駅から降りて30分程、枯葉の舞い散る山道を歩いて、とある農家の近くに腰をおろしてのこと、その農家の庭先で5~6歳もの男のが、上手にノコギリで薪切りをしているのです。

傍で父親が、その息子が切った薪をマサカリで二つ割にしている場面に出合いました。

ゴッシゴッシとその音は山合の谷間に心地よく響いて、私を『ハッ』と驚かせ、何やら頭の中にひらめいたのです。

これまで私は、薪切りは大人のすることとばかり思っていたので、入学前の幼児が、上手にしかも父親と楽しげにノコギリを使っての作業を見るのは初めてのことでした。

すると向かいの小高い山から話が聞こえて、母親と妹らしい女の子が枯枝を背負って下りて来ました。

庭先背中のしばをおろすと、父親の割った薪を軒先に積み始めました。

寒い冬に向けての大仕事なのですが、大変明るい和やかなこの光景に、私は感動を受けたのです。

唯これだけことなのですが、この時、草原に腰を下ろして、お乳を飲ませている我が子の育て方を教えられたのです。

この二人の兄妹の、親の真似をして楽しんでいる様子を見て私は、自分の幼少の頃を思い出したのです。

誰もがゴザを敷いてままごと遊びを楽しみました。

そして誰もが母親役になることを望みました。

それは自立を求める自然の法則であったことに気が付きました。

そしてまた。この頃の生活技術は習得が早く、一生の基盤になることも感じたのです。

「三つ子の魂百までも」の教えが、強烈に印象付けられました。

私は、子どもの将来の栄達を夢見て、下を見ることを忘れていたことに気づきました。

「少年よ、大志を抱け」

そして

「母親よ、その少年の土台をつくれ」

と知らされたのです。

その土台とは、幼児期に、「自分の事は自分で出来るように」生活を通して体験自立させることであると考えました。

この考えが私の子育ての原点となって、4人の子育てのが始まりました。

次回は (3)戦争と長女の詩

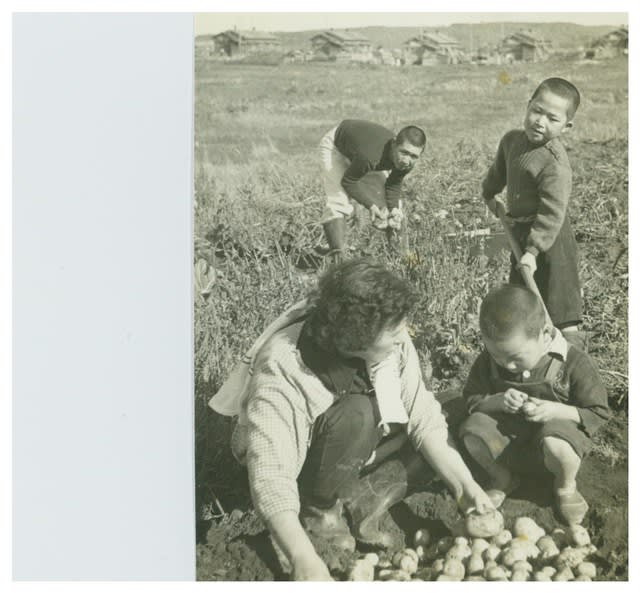

(写真) 家族写真 写真左の網を持っている少年が、小学生の現理事長

今年はひぶな幼稚園が生まれて60年になります。

改めて30周年記念誌に目を通してみると、後ろの方に 初代園長 故 鈴木キミヱ先生の

『子ども達に生かされた私の三つの青春』

と綴られたページがあり、ひぶな幼稚園の誕生の歴史、時代は違えど親として参考になることもあると思い、何回かに分けて紹介していきたいと思います。

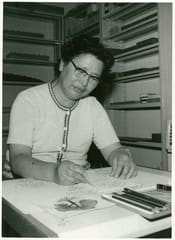

『子ども達に生かされた私の三つの青春』 初代園長 故 鈴木キミエ

ひぶな幼稚園創立30周年記念を迎えて今、私の人生をかえりみる時、そこには何時も沢山のいろいろな子ども達が居てくれたことです。

私は、この子ども達に助けられ今日まで生かされて来たことを思うと、大変ありがたく幸せ者に思います。

⑴青春時代

私は、女学校を卒業すると直ぐに待望の小学校教諭として働きました。昭和10年の春です。

不況とインフレ、失業の時代の続く中で、当時鉄道員と学校の先生は一番給料が良いとされていた時でした。

事実私は3つ年上の兄よりも額が多いので、兄にすまないと思ったものです。

持てる者と持たざる者、貧富の格差が大きく開いて、欠食児童という名前も生まれました。

就任の翌日、欠席した子どもの家を訪ねると、入口の板戸はこわれて半開き、さげたムシロをくぐって中に入ると畳の代わりにムシロが敷かれ、小さなみかん箱を前にして隅のところに弟と二人して震えているではありませんか・・・・・・・・

父親は仕事を探しに出かけたそうで留守、母親はこの「みかん箱に入っている」というのです。

子どもの指差す「みかん箱」を覗くと、小さな位牌とお水が入っていました。私は思わぬことにびっくりしました。

おそらく此の母親は食もなく、ろくに薬も与えられないまま、この可愛い二人の子どもを残してどんな想いで死んで行かれたことかと胸がつまりました。

私は二人の姉弟をヒザに上げ、両腕でしっかり抱きしめ思い切り泣きました。

「もう大丈夫、先生がいるよと。」

学校出たての新米教師ではありましたが、何とかこの子ども達を助けなければと、全身の血が躍動したのです。

そこで私は、給料の半分を苦労した母に、残りの半分は自分の最低必要な分を除き、あとは子ども達の靴下、パンツ、シャツ、モモ引き、石鹸、ちり紙他、学用品を買い求め、他人に気づかれないように順番にカバンの中に入れてやりました。

物の豊富な今日では、とてもとても考えられない事ですが貧困家庭には石鹸など高価なもので、易々と使える品ではありませんでしたから、頭には黒い、体には白いシラミ横行していたものです。

昭和の前半史(1936年)山場の年、二・二六事件を境に、反乱軍は鎮圧されましたが、軍のそのものはこれに依って、行動を束縛するものすべて振り捨て、軍国主義日本から軍事国日本へと切り替わり、軍需工業が好転して景気は上昇して行きましたが、不穏の続く真っ只中で受持つ65人の生徒一人ひとりを守るのに精いっぱい、使命に燃えた青春時代でありました。

次回は(2)「幼児教育をおしえてくれたもの」です。

(写真) 昭和13年 11.3 「明るさを取り戻した子ども達」