(パリ発祥の地・シテ島/2015年撮影)

<ルーブルはノルマンディ公国への備え>

この項は、紅山雪夫氏の『フランスものしり紀行』を参考にした。

パリの街を囲む城壁が初めて造られたのは12世紀のこと。築かせたのはフィリップ2世(在位1180~1223年)。

費用は、セーヌ右岸はセーヌ川の河川交易で繫栄していた商人たちに負担させた。セーヌ左岸はサン・ジェルマン・デ・プレ修道院などの修道院や大学の街だったから、王が出費した。

それにしても、12世紀のパリの街はまだ小さかった。城壁で囲った範囲は、おおよそ、東はサン・ルイ島の東端、西はシテ島の西端まで。それでも、南北には田野も含まれていたという。

フィリップ2世が仮想敵として備えたのは、あのノルマンディ公国。

フランス王と言っても、フィリップ2世が王位に就いた時、フランス王の所領はイル・ド・フランスの範囲だった。王と主従の封建関係になってはいるが、フィリップ2世よりも遥かに大きな領地を支配する領主がフランス各地に盤踞していた。ノルマンディ公国もその一つ。いや、ノルマンディ公国はすでにイギリス王を兼ねていたのだ 。

。

ノルマンが攻めてくるとしたら …… 必ず多数の軍船でセーヌ川を遡ってやってくる。そう考えたから、フィリップ2世は、町を囲む城壁の西側に砦も築いた。それが元祖ルーブルである。ルーブルとは砦という意味ももつらしい。

フィリップ2世は「尊厳王」と呼ばれる。在位期間も長かったが、リアリストで、戦略に優れ、生涯かけて王権を拡大し、最後には今のフランス全土をほぼ支配した。最強の敵だったのはあの獅子王リチャード。彼の死後、リチャードの弟のジョン王はフィリップ2世に手玉に取られた。だから、ジョンは英国で「失地王」と呼ばれる。

その後、英仏百年戦争(1339~1453)の時、フランス王シャルル5世がパリの城壁を広げた。その結果、ルーブルは城壁の中に位置することとなり、砦の役目を終えて、庭園付きのルーブル宮殿へと造り変えられた。

もっとも、今のような立派な規模になるのは、ずっと後のことである。

(ルーブル美術館)

★ ★ ★

<⑷ ストライキのヴェルサイユ宮殿>

10月12日 晴れ

今日は、このツアーの最終日。今日の予定は、午前中、ヴェルサイユ宮殿を見学。午後は自由行動。

朝、バスに乗り込むと、ガイドのムッシュが「今日は、サルコジ大統領の年金法案に反対するストライキが予定されています。もしストライキに突入すれば、ヴェルサイユ宮殿の研究員や職員もストライキに入ります。その場合、ヴェルサイユ宮殿はロックアウトされ、見学はできません。時間ギリギリまで交渉が行われ、まだどうなるかわかりませんので、とにかく開館時間に間に合うようにヴェルサイユへ向かいます」とのこと。

(ヴェルサイユ宮殿の正面)

イタリアとフランスはストライキが多い。

1995年の視察研修旅行の時は、我々の帰国便がシャルル・ド・ゴール空港を飛び立った1時間後に、フランス全土がゼネストに突入した。ゼネストは長期間に及び、帰国後、日本でもその様子が日々、ニュースで流れた。もし1時間早くゼネストが始まっていたら、飛行機は言うまでもなく、列車も、地下鉄も、市営バスもストップし、我々は帰国の手段を失い、日常品も手に入るかどうかもわからず、ホテル代ばかりが嵩むところだった。

2002年の個人旅行の時には、シャルル・ド・ゴール空港職員のストライキがあり、行きも帰りも空港が大混雑した。往路はロス・パッケージになり、帰国便は半日遅れで成田回りになった。同じ帰国便で席が隣り合せになった京都の人は、観光ではなく仕事でパリに来ていた。前日が帰国の予定で、空港にやって来たが、搭乗予定の便は「キャンセル」。空港のチェックイン・カウンターにいた空港職員と交渉・抗議したが、「組合がストライキをしているのであって、私たちに責任は取れない」の一点張り。仕方なく、自費でパリに戻って1泊したという。「今日もどうなるかわからなかったが、成田回りでも帰国できてうれしい」と言っていた。

案の定、ヴェルサイユ宮殿は閉鎖していた。開場とともに入場しようと早起きしてやってきた観光客たちが、門扉越しに中を覗き込んで、やがて諦めて帰って行く。

空は雲一つない青空なのに。

(ロックアウトのヴェルサイユ宮殿)

1995年の研修旅行の折にヴェルサイユ宮殿は一度見学していたから、私自身はもう十分だった。絢爛豪華だとは思ったが、2度も見学したいとは思わない。団体旅行なので、おつきあいで来ただけだ。

フランス語に「シック(chic)」という言葉がある。粋(イキ)なさま。上品でおしゃれ。「シックな装い」など。

ヴェルサイユ宮殿はやり過ぎ。シックなどというレベルではない。つまりは、ダサい。王も(領主も、教皇も)、質実剛健に徹している間は「われらが王」であることができる。限りなく贅を尽くし、絢爛豪華を追い求め出したら、おしまいだ。

しかし、ツアーの一行の中には、今回のツアーで一番期待していたのはヴェルサイユ宮殿なのに

と、嘆いている人が何人かいた。いろいろな物語やアニメの舞台になっているから、期待度も高く、気の毒だった。

と、嘆いている人が何人かいた。いろいろな物語やアニメの舞台になっているから、期待度も高く、気の毒だった。

庭園はのぞくことができた。

(ヴェルサイユ宮殿の庭園)

こういう幾何学的で、人工的な、しかも、おそろしく広大な庭園では、マリー・アントワネットも心が癒されることはなかったろうと思う。実際、庭園の森の中に小屋を建て、好んでそこへ行ってお茶をしていたらしい。

ガイドのムッシュが、時間があるからと、ヴェルサイユ宮殿の近くのノートル・ダム寺院に寄ってくれた。ふだん、観光の対象になる教会ではない。

(ノートルダム教会)

それでも、扉を開けて中へ入ると、外界の喧騒と切り離された静寂の空間があった。青を基調としたステンドグラスも美しかった。

★

<⑸ 邸宅の美術館>

バスでパリへ戻り、免税店に寄って、そのあと遅い昼食。

そして、各自、自由行動となった。

パリにはもう何度も来ているので、新たに見学してみたいという所はない。だが、見学しようと思えば、いくらでも見所があるのがパリ。観光客には懐の深い街だ。

1か所ぐらいは新しい所へ行ってみようと、地下鉄に乗って「ジャックマール・アンドレ美術館」へ。

(パリの地下鉄)

銀行家であったアンドレと画家であった妻のジャックマールが、19世紀に貴族趣味の邸宅を建てて、絵画、彫刻などの美術品を収集。それらを瀟洒な各部屋や廊下や階段の踊り場に飾っていった。今は、その子孫によって、そのままの姿で私立の美術館になっている。ポッティチェリやルーベンスなどの絵画の数々、彫刻、陶器、タピストリー、そして、邸宅そのもの、各部屋のしつらえや調度品なども鑑賞し楽しめるようになっている。

以前、パリのマレ地区にあるピカソ美術館に行ったことがある。美術館の建物はサレ館と呼ばれる17世紀の貴族の邸宅で、そこに200点以上のピカソの絵画、彫刻、絵皿、版画などが飾られていた。

貴族の邸宅に飾られたピカソの作品の数々を見ながら、…… ピカソのあの超現実的な作品が、伝統的でクラッシックな貴族の邸宅の部屋や廊下に見事に調和し、シックであることに驚き、目が覚めるような気がした。

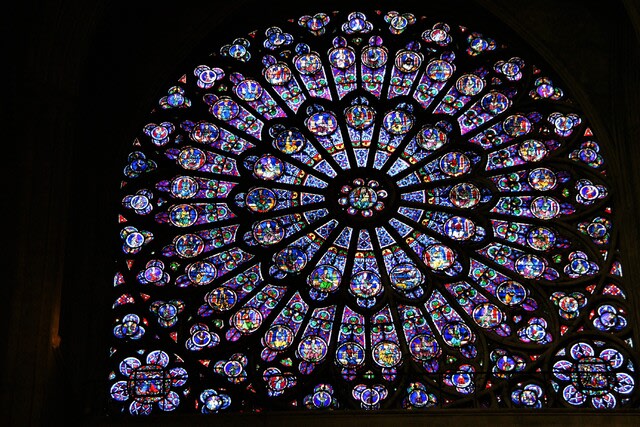

このことは、日本で催される「ピカソ展」の展示場に架けられたピカソを見ていたときにはわからないことだった。中世のノートル・ダム大聖堂のステンドグラスの美は、各時代の美術家たちによって引き継がれ引き継がれて、そういう流れの一つとしてピカソの絵も生まれてきた。

伝統の中から、新しいものが生まれてくる。ピカソの絵も、ヨーロッパの美の伝統の中にあるのだ。

★

<⑹ シテ島とノートル・ダム大聖堂>

ジャックマール・アンドレ美術館を出ると、もう予定は何もない。あれも見学しなければ、これも見逃してはいけないなどという強迫観念はない。あとは何度でも訪れたい自分のパリを歩くだけだ。

まずは、パリ発祥の地のシテ島、そして、そこに建つノートル・ダム大聖堂へ。

(ノートルダム大聖堂)

この大聖堂前の広場に、星印のプレートが埋め込まれている。そこがパリのゼロ地点。そこを0として、パリの住所は時計回りの渦巻きで、1区、2区、3区 …… と定められている。

BC3、4世紀頃には、ケルトの一族のパリシイ人が、セーヌ川の中の島であるシテ島に集落をつくり、船 に乗って河川を使った交易業を営んでいた。それがパリという大都市の原点。パリ(paris)は、パリシイ人(parisii)に由来する。

に乗って河川を使った交易業を営んでいた。それがパリという大都市の原点。パリ(paris)は、パリシイ人(parisii)に由来する。

ちなみに、ヨーロッパの川は日本のように急流ではないから、河川を使った物流・交易は、19世紀に列車が走り、さらにトラック輸送が盛んになるまで、ずっと主流だった。フランス、ドイツ、オランダなどには、河川と河川をつなぐ運河も張り巡らされている。

BC52年、ユリウス・カエサルのローマ軍団がやってきて、セーヌ川の左岸にローマ風の町を建設した。

今も、セーヌ左岸はラテン地区と呼ばれる。中世から近世に到るまで、左岸はパリ大学や修道院の街で、ヨーロッパ各地から集まってきた学生や聖職者たちの間ではラテン語が共通語だった。フランスの普通科高校(リセ)で、ラテン語が必修科目から外されたのは第二次世界大戦のあとのことである。

18世紀に、ノートル・ダム大聖堂の内陣の下から、ローマのユピテル神に捧げた石柱が発見された。その石柱は、セーヌ川の船乗りたち が、第2代ローマ皇帝ティベリウスに奉献したものだった。皇帝ティベリウスの在位はAD14~37年である。

が、第2代ローマ皇帝ティベリウスに奉献したものだった。皇帝ティベリウスの在位はAD14~37年である。

この発見は、キリスト教文明(ヨーロッパ文明)が、ローマ文明の上に築かれたということ、さらにその古層にケルトの文明があったことを象徴的に表している。

そのキリスト教文明の精華は、10世紀に始まり12、13世紀に盛期を迎えたロマネスク大聖堂とゴシック大聖堂(だと私は思う)。

そのゴシック建築の精華がパリのノートル・ダム大聖堂。そして、その窓に輝くステンドグラスの美。

(ノートル・ダム大聖堂のステンドグラス)

★

<⑺ セーヌ左岸>

大聖堂から、ポン・ヌフを渡って、セーヌ左岸へ。

セーヌの川沿いに、右岸のルーブル美術館を見ながらしばらく歩き、左折して国立美術学校とフランス学士院の間の石畳の小道へ。

美術学校御用達の文房具店、アンティーク・ショップ、アトリエ兼美術商店、小さなカフェやプチホテルなどが並ぶ小道を行くと、これも小さなドラクロワ美術館があり、その先に大修道院長の館が現れる

(大修道院長の館/2015年撮影)

この小さな広場と、樹木の形、そして大修道院長の館の色彩が、気に入っている。

その先が、サン・ジェルマン・デ・プレ教会。中世のパリでは、左岸を代表する老舗の大修道院だったが、今は塔と礼拝堂しかない。

その前の小さな広場をはさんで「カフェ・ドゥ・マゴ」。背中合わせに「カフェ・ド・フロール」がある。

「カフェ・ドゥ・マゴ」の窓際の席に座ると、ガラス張りの向こうにサン・ジェルマン・デ・プレ教会のロマネスクの古い塔を眺めることができる。

(サン・ジェルマン・デ・プレ教会)

「かつてジャン・ポール・サルトルがシモーヌ・ド・ボーヴォアールと連れ立ってあらわれ、時には執筆もしたという「カフェ・ドゥ・マゴ」にすわり、夕暮れからの冬の風景を眺めていると、戦後の思想と文学、そして風俗の中心であったこの界隈のおもかげがうかんでくる。服装はみすぼらしくとも、その思想はさわやかで颯爽としていた」(饗庭孝男『フランス四季暦』から)。

日が暮れる。もう晩飯の時間だ。

すぐ近くに、外観がアール・ヌーボーのレストラン「ル・プチ・ザンク」がある。この界隈を歩くと気になったが、お高そうで敬遠していた。思い切って入ってみた。

前菜に生ガキを注文。

フランスへの視察研修旅行でル・マン市に滞在した折、添乗員氏に魚介類専門のレストランに連れて行ってもらった。その時食べた生ガキが、忘れられないほど美味しかった。

パリのレストランでは、生ガキは料理のうちに入らない。レストランの入口の外に、おじさんが産地から運んできた新鮮な生カキを置いて立っている。客がレストランの店員に注文すると、店員は外に出てカキ屋さんから生ガキを買ってきて、ざら氷を盛った皿に殻の付いたままのカキを載せ、レモンを添えて出してくれる。白ワインによく合う。

お会計は意外に安く、まあ、敬遠するほどのことはなかった。

★

<⑻ エッフェル塔のライトアップ>

旅のフィナーレはエッフェル塔のライトアップを見よう。

サン・ジェルマン・デ・プレから地下鉄を乗り継いだ。

(イエナ橋と瞬くエッフェル塔)

ライトアップされたエッフェル塔は、定時になると、暫くの間、チカチカチカと瞬く。周囲から歓声が上がる。パリは夜も楽しい。

堪能し、タクシーでホテルまで帰った。

★

10月13日

午前、パリのシャルル・ド・ゴール空港を離陸し、ドイツのフランクフルトで乗り換えて、午後、関空へ向かった。

日没に追いかけられ、追い越されて、夜明けの日本を迎えに行く。(了)

★ ★ ★

2010年のこのツアーの後、個人旅行で、2013年に「フランス・ゴシック大聖堂を巡る旅」へ。

2015年には「陽春のブルゴーニュ・ロマネスクの旅」へ行った。

それらは既にこのブログに書いている。

…… その後、ノートル・ダム大聖堂が火災で半焼した。

今、長い修復の時に入っている。

再びよみがえったノートル・ダム大聖堂を私が目にすることはないと思うが、再生の日の早く来ることを心から願う。

(2013年撮影。曇天のセーヌ川とエッフェル塔。右端はシャンゼリゼ通り)

(2013年撮影。ノートル・ダム大聖堂東側)

(2015年に撮影。ノートル・ダム大聖堂西側)

。 しかし、自分から注文して食べようとまでは思わない。

。 しかし、自分から注文して食べようとまでは思わない。 と拍手

と拍手 )。

)。

」「エッフェル塔だ

」「エッフェル塔だ 」と、心が浮き立っていると … このテラスにも観光客にまじってスリがいる。ここは日本ではありません。

」と、心が浮き立っていると … このテラスにも観光客にまじってスリがいる。ここは日本ではありません。

。

。 」と、係員が怒って飛んでくる。ところが、あちらでも、こちらでも、フラッシュが光る。いつもは部屋の片隅に腰掛けてひっそりしていた係員が、あちらへ走り、こちらへ叱責の声

」と、係員が怒って飛んでくる。ところが、あちらでも、こちらでも、フラッシュが光る。いつもは部屋の片隅に腰掛けてひっそりしていた係員が、あちらへ走り、こちらへ叱責の声

」と、反対運動が燃え上がり、著名な知識人・文化人たちもこぞって反対したそうだ。

」と、反対運動が燃え上がり、著名な知識人・文化人たちもこぞって反対したそうだ。

発見された「地下のノートル・ダム」

発見された「地下のノートル・ダム」 ロマネスク聖堂の建設

ロマネスク聖堂の建設 ゴシック様式の「ラ・メルヴェイユ」の建設

ゴシック様式の「ラ・メルヴェイユ」の建設 百年戦争と再建・大修理

百年戦争と再建・大修理 牢獄を経て国立博物館へ

牢獄を経て国立博物館へ

「モン・トンプ」と呼ばれた巨大な岩山

「モン・トンプ」と呼ばれた巨大な岩山

夢に現れた聖ミカエル

夢に現れた聖ミカエル というのだ。

というのだ。

。

。

。特に狭い階段で上下、すれ違う時は怖かった。つま先に壁のない、空洞の階段だと、さらに恐怖心が増幅する

。特に狭い階段で上下、すれ違う時は怖かった。つま先に壁のない、空洞の階段だと、さらに恐怖心が増幅する 。欧米人は体格が良く、その上太った人も多いから、ふうふうと息を切らした上に足元が不安定なおばさまにもよく出会う。そういう人とすれ違う時は、足を止め、ぴったり端に寄ってやり過ごす。

。欧米人は体格が良く、その上太った人も多いから、ふうふうと息を切らした上に足元が不安定なおばさまにもよく出会う。そういう人とすれ違う時は、足を止め、ぴったり端に寄ってやり過ごす。 。

。 。

。

だ。

だ。

。

。 なぜだろう

なぜだろう 。

。

)。

)。

。

。

。日本人は自分を被写体にするのが苦手だ。

。日本人は自分を被写体にするのが苦手だ。 。ヨーロッパの透明感のある空気は物の陰影を際立たせる。私は渡されたスマホの露出調整の仕方がわからない。

。ヨーロッパの透明感のある空気は物の陰影を際立たせる。私は渡されたスマホの露出調整の仕方がわからない。

ローマ時代のものだ。(13世紀に補修されたとはいえ)。

ローマ時代のものだ。(13世紀に補修されたとはいえ)。

、フランクフルト経由で、夕刻、ニースに着いた。

、フランクフルト経由で、夕刻、ニースに着いた。 。8時半、観光バスに乗り込んだ。昨夕、空港に迎えに来たのと同じバスだが、今日からの6日間、7日目のパリの空港まで、ずっとこのバスに乗るのかもしれない。

。8時半、観光バスに乗り込んだ。昨夕、空港に迎えに来たのと同じバスだが、今日からの6日間、7日目のパリの空港まで、ずっとこのバスに乗るのかもしれない。

。

。