「談山神社(たんざん じんじゃ)」は、奈良県桜井市の多武峰(とうのみね)にある神社です。大和では、紅葉がとても有名な場所として知られています。現在、紅葉が見頃になっています。

今回は、紅葉の名所「談山神社・2018」の様子を紹介したいと思います。

「談山神社」は、多武峰の山中に、木造で唯一現存している十三重の塔と、大小様々な社殿が配置されています。大化の改新にちなん、で毎年11月3日に行われるけまり祭りが特に有名で、秋は3000本ものカエデに包まれる美しい情景から「関西の日光」とも呼ばれています。

鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である中臣鎌足の死後の678年、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地から倭のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥とされています。680年に講堂が創建され、そこを妙楽寺と号しました。701年、十三重塔の東に鎌足の木像を安置する祠堂が建立され、聖霊院と号しました。談山の名の由来は、中臣鎌足と中大兄皇子が、645年に大化の改新の談合をこの多武峰にて行い、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだことによるとされます。

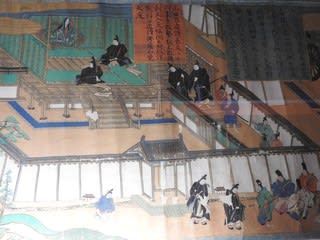

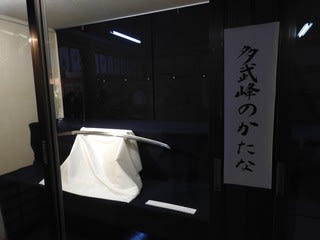

今年は、12月9日(日曜日)まで刀剣展「響き合う日本刀 ー月山のかたなと多武峰のかたなー」が拝殿において開催中です。また、『多武峯縁起絵巻』(県指定文化財)を見ることが出来ます。

『多武峯縁起絵巻』は、藤原鎌足公の誕生にはじまります。 長じて中大兄皇子(のちの天智天皇)にまみえ、 当時の最高権力者・蘇我入鹿を倒して、大化改新の偉業を成し遂げたのち、 鎌足公の没後、長男の定慧が多武峯(とうのみね)に十三重塔を建立、 やがて霊廟(現在の談山神社本殿)にまつられ、藤原氏一族が繁栄するという、 談山神社の縁起を描いたものです。

今年も、素晴らしい「談山神社」の紅葉を見ることが出来ました!