日 時:2019年11月5日(火)10時~11時30分

場 所:小学校3階 会議室

講 師:アメリカンバプテスト協力宣教師 冨田茂美先生

参加者:29名

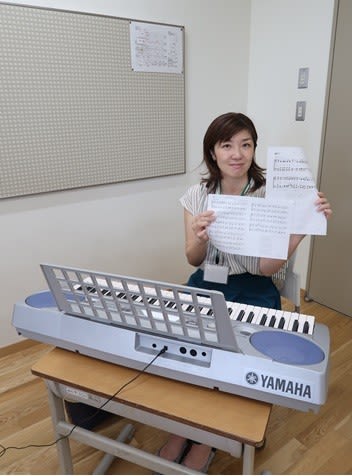

奏 楽:田喜さん

讃美歌:258番 貴きみかみよ

聖 書:ヨブ記 1~2、42

テーマ『苦しみと感謝』

・本年度第6回目の「聖書をひもとく集い」が開催されました。

【讃美歌】

・最初に、校長先生が、ブックフェアに関連して、父兄が聖書を学んでいく上で参考となる図書を6冊ほど推薦して下さいました。

・今日の讃美歌はルターによるもので、讃美歌が現在の形になったそのルーツとされています。先生からルターが行った宗教改革の概要についてご教授頂いたのち、「讃美歌258番:貴きみかみよ」の解説がありました。

・それまでのグレゴリオ聖歌は、専門的に訓練を重ねた司祭がラテン語で歌い、民衆はただ聞くだけの特別なものだったそうですが、ルターが初めて、民衆が歌うための讃美歌を、民衆に分かるドイツ語で作ったのです。その際、ルターは、旋律の繰り返しに、聖句(聖書の言葉)を当てはめると言う、讃美歌における新たな発明も行いました。

・そう語る校長先生のお話は、静かな口調の中に、いつにも増して熱を帯びていました。

【聖書】

・後半は、冨田先生による聖書のお話です。

・今回のテーマは、『苦しみと感謝』で、聖書の箇所は、-ヨブ記 1~2章、42章です。

・「苦しみ」や「死」は生きていることの一部です。聖書では、苦しみは、人間をただ単に苦しめるだけのものではなく、苦しみに意味を与えてくれる。苦しみの中で神に出会えるとします。

・どんな苦しみであっても、それを感謝して生きることが可能なのだと、聖書は教えている訳です。

・最後は、冨田先生のお祈りで、「集い」を締めくくりました。

・「集い」では、毎回、時間のある方だけが残って、思い思いの感想や意見を述べる場があります。今日は、先生から「しつけ」というキーワードがありましたが、皆さんそれぞれ、ご自身がご両親からどのように育てられたか、またご家庭でどのようにお子さんを育てておられるかの話で、盛況となりました。

・この時間は、「集い」のテーマと緩やかにリンクしており、肩ひじ張らず自由に発言もできるので、有意義なものです。

【次回】

・次回は、12月3日(火)10時~11時30分 小学校3階 会議室 です。

集いのあと、クリスマスの簡単なお楽しみ会もありますので、奮ってご参加ください。

・聖書や讃美歌は、お部屋に用意してあります。