京都市考古資料館で開催中の企画展「御土居 洛中洛外のはざま」を鑑賞していました。

ご存知の通り、御土居は豊臣秀吉が①洛中と洛外とを区分するため②河川の洪水被害から洛中を守りため③外敵の侵入から洛中を守るため。

それらの為に築かれた総延長は22.5kmに及ぶ土塁と堀によるもので、城で言えば最も外側に築かれる惣構えにあたります。

このような大規模な土木工事を数ヶ月の短期間で築いてしまう天下人 秀吉の権力の大きさを感じます。

今回は京都で開催されるICOM京都大会を記念して開催されています。

西九条周辺の御土居跡からの出土品を中心に展示されており、当地の住民の生活が垣間見える内容です。

また、桓武天皇が遷都された平安京大内裏跡からの出土品も多数展示されています。

上の写真は朝堂院と並ぶ重要な施設 豊楽殿の基壇跡です。

岡崎にある平安神宮の社殿は大内裏朝堂院を5/8のスケールに縮小して創建されたもので当時の大内裏がいかに大規模なものであったかが想像出来ます。

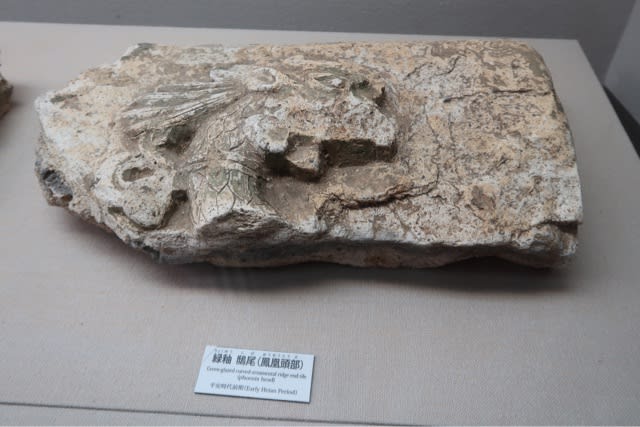

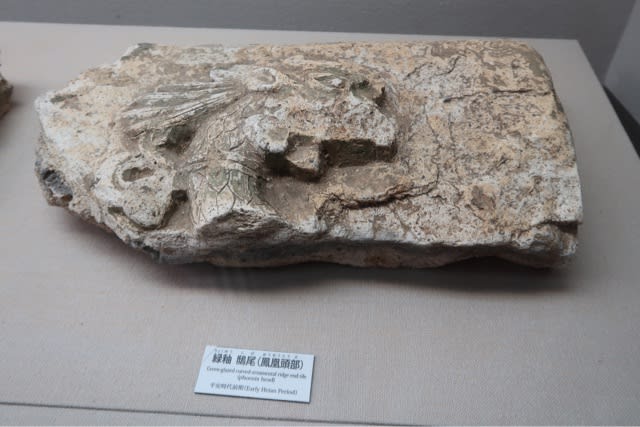

緑釉瓦の出土品も興味を掻き立てられるものです。

また、秀吉が築いた聚楽第の発掘調査時の写真や出土品の展示もあり内容は充実しています。

これ程の展示内容で無料で入館出来るのは有り難い事です。

ご存知の通り、御土居は豊臣秀吉が①洛中と洛外とを区分するため②河川の洪水被害から洛中を守りため③外敵の侵入から洛中を守るため。

それらの為に築かれた総延長は22.5kmに及ぶ土塁と堀によるもので、城で言えば最も外側に築かれる惣構えにあたります。

このような大規模な土木工事を数ヶ月の短期間で築いてしまう天下人 秀吉の権力の大きさを感じます。

今回は京都で開催されるICOM京都大会を記念して開催されています。

西九条周辺の御土居跡からの出土品を中心に展示されており、当地の住民の生活が垣間見える内容です。

また、桓武天皇が遷都された平安京大内裏跡からの出土品も多数展示されています。

上の写真は朝堂院と並ぶ重要な施設 豊楽殿の基壇跡です。

岡崎にある平安神宮の社殿は大内裏朝堂院を5/8のスケールに縮小して創建されたもので当時の大内裏がいかに大規模なものであったかが想像出来ます。

緑釉瓦の出土品も興味を掻き立てられるものです。

また、秀吉が築いた聚楽第の発掘調査時の写真や出土品の展示もあり内容は充実しています。

これ程の展示内容で無料で入館出来るのは有り難い事です。