8月23日は、京都アスニーで「室町時代の朝廷と幕府」の講座を聴講し、その後のランチはいつもの(?)"リストランテ野呂"さんへ。

もう20回近くは通っているでしょうか?

ここのイタリアンはホント美味しいです。

今回はオーナーシェフの野呂浩美さんの出身地の青森のブランドとうもろこし"嶽きみ(だけきみ)"が入荷したとお聞きしたので飛んで(?)来ました。

いつも先頭に立って腕を振われている野呂浩美さんです。

ランチセットは肉の魚から選べますが、僕はいつも魚を頼みます。

かぼちゃの冷製スープ

ただのかぼちゃとは思えない甘さです。

人間の味覚は食材が冷たいと甘さを感じにくくなっているらしく、冷製でこれだけ甘いのは、暖かいスープにするとより一層甘さを感じると思います。

後でお聞きするとひとつのかぼちゃの苗からは複数の花が咲きやがて実になりますが、こちらで使用されているかぼちゃはひとつを残して後は間引くそうです。

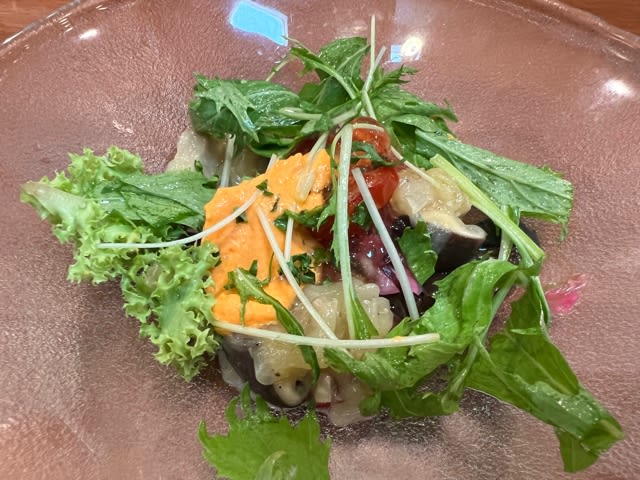

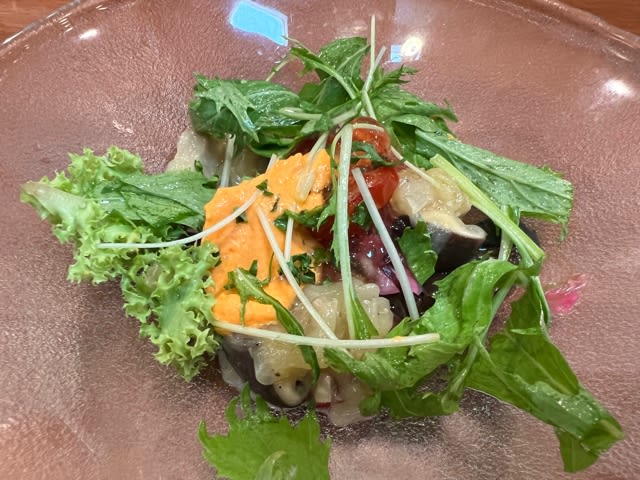

季節の野菜

野菜にマスカルポーネチーズをアクセントにバルサミコ酢で仕上げられていて、さっぱりと頂けます。

嶽きみのフリット シンプルに塩で

今日のメインです。(?)

フリットの中には甘みが凄い"嶽きみ"がいっぱい入っています。

これだけの甘みに合う調味料は"塩"しかない感じです。

塩でより一層甘みを増した"嶽きみ"、、、

ホント美味しいです。

写真では皿に3個ですが、京都仲間のKさんとご一緒したので一人前をシェアしました。

今日のパスタ

茹で具合といい、具材との絡みといいプロの仕事ですね。

僕はアラビアータが好きなのでたまに野呂さんにお願いして作って貰います。

魚のフライ カレーソース添え

真鯛に鱧、真鯛の燻製クリームコロッケ

この日も35°を越す猛暑日、、、

カレーソースが胃を刺激するのでしょうか?

美味しく頂きました。

最後にアイスコーヒーを頂き、満足なランチセットでした。

これから、この日だけ御本尊さまが御開帳される洛西にある十輪寺へと向かいます。