この日はNHK文化センターの現地講座で「『都林泉名勝図会』に描かれた庭の歴史」に参加しました。

講師は京都市文化財保護課 文化財保護技師の今江秀史さんです。

養源院は淀殿が父・浅井長政公の菩提を弔う為に長政21回忌に建立したお寺です。

"養源院"は長政公の戒名から取った寺名です。

その後に火災に遭い焼失しますが元和2年(1621)に淀殿の妹お江の方の夫・徳川秀忠の援助をもって再建されました。

先ずは通常非公開の庭園を見学します。

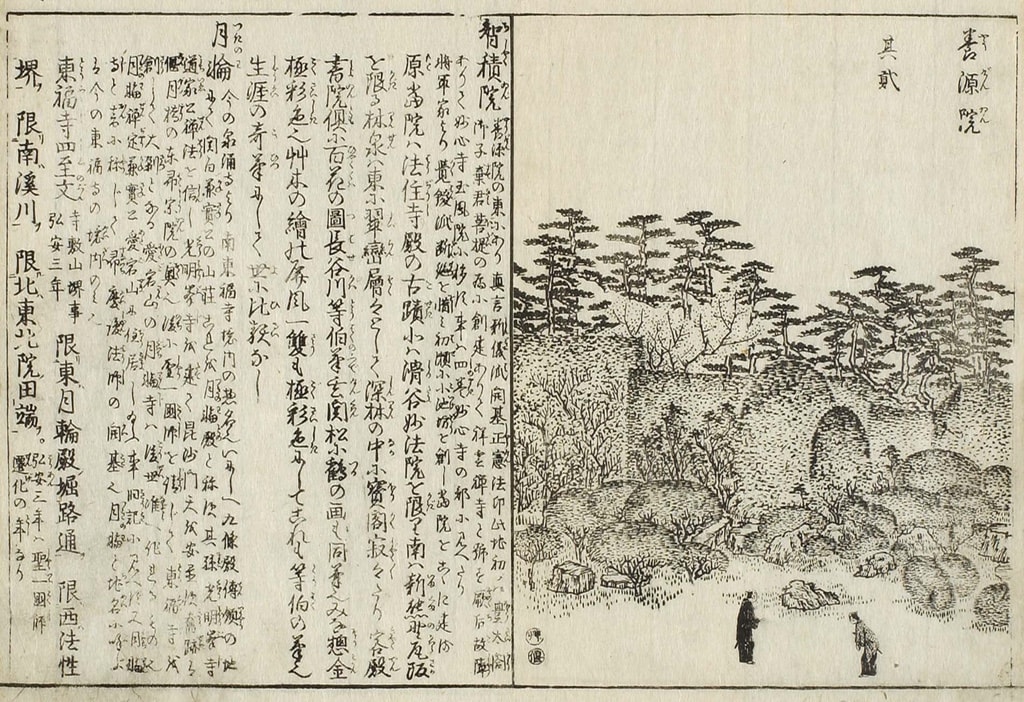

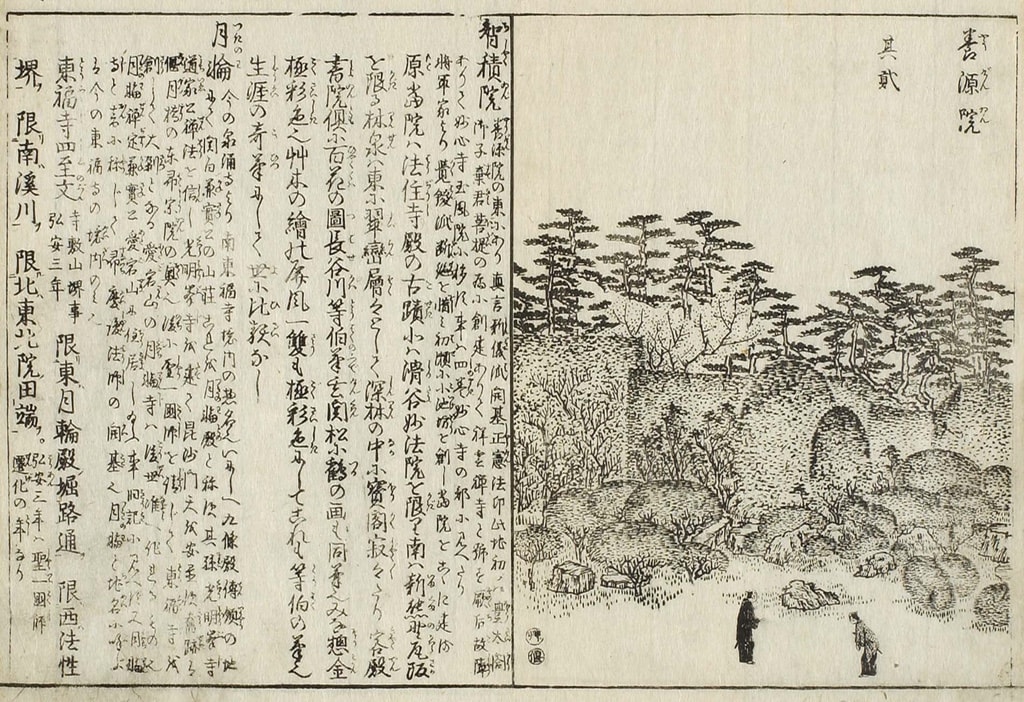

都林泉名勝図会は寛政11年(1799)に刊行された庭園のガイドブックです。

作庭は小堀遠州と伝わりますが作庭時期にズレがあり疑わしいそうです。

写真の掲載はNGと言われているので水野克比古先生の写真だけにします。

しかし、江戸時代の都林泉名勝図会の雰囲気をよく残した庭園です。

次に堂内の拝観です。

本堂は伏見城の資材を多く用いていて、廊下の天井は関ヶ原の戦いの前哨戦で奮闘むなしく自害した鳥居元忠はじめ多くの武将が自害した際の床板を天井に上げたものです。

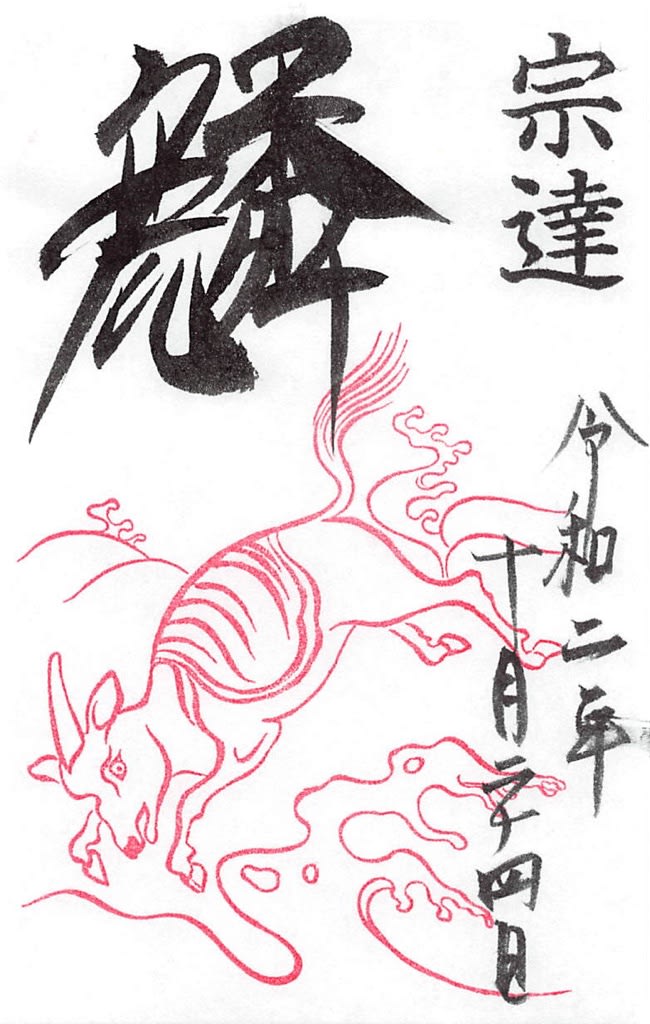

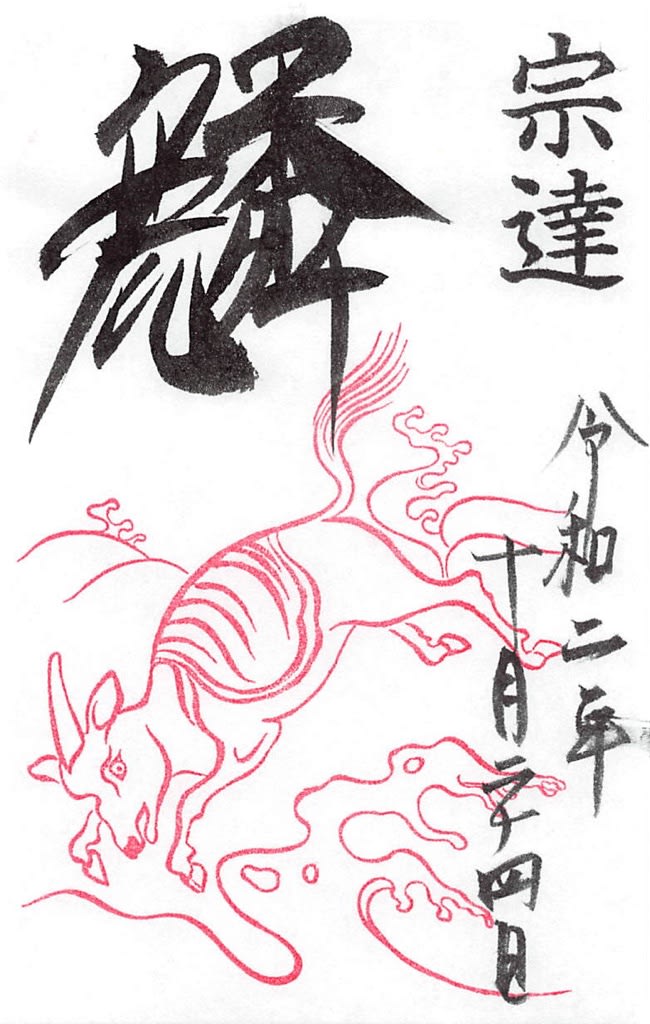

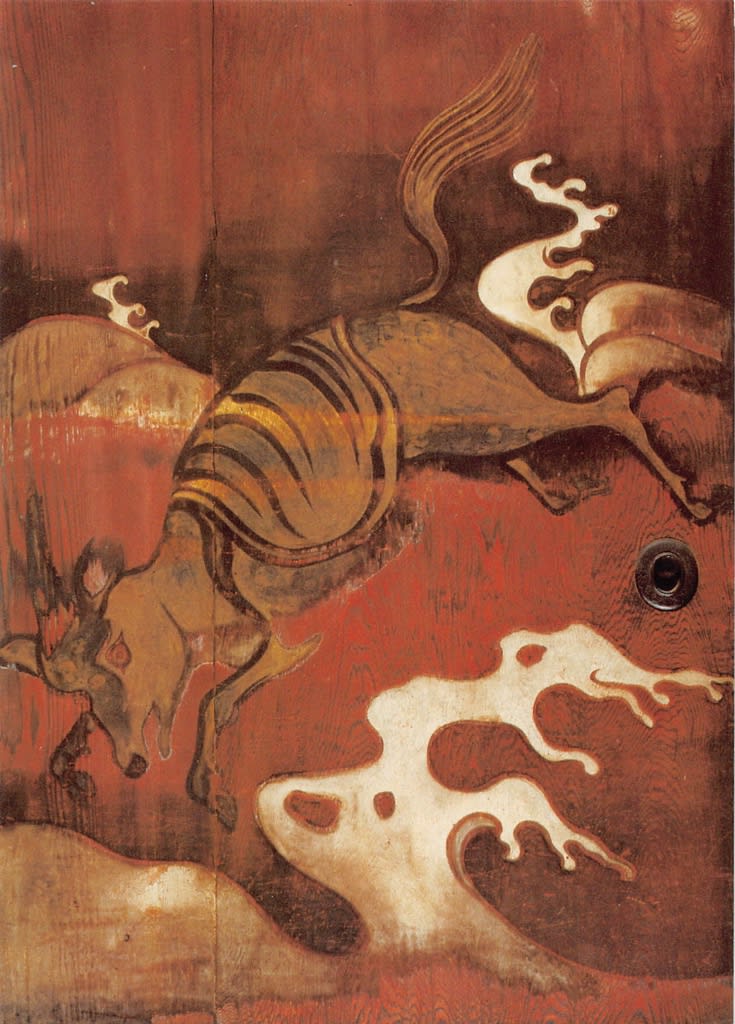

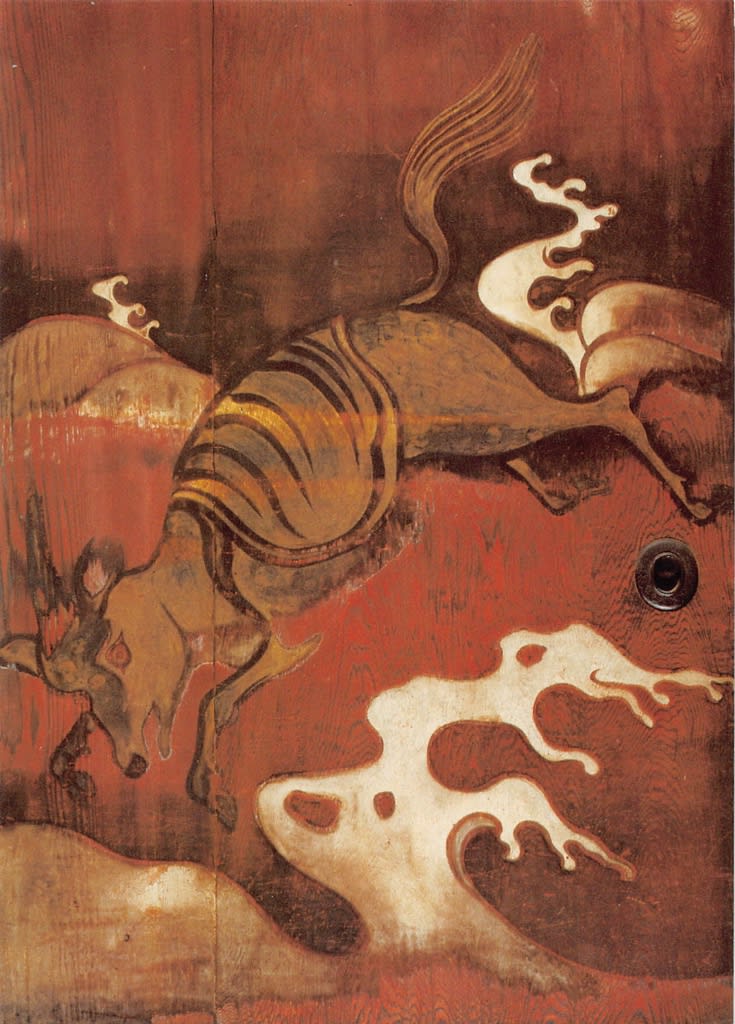

本堂には作品数が少なく"謎の絵師"俵屋宗達の杉戸絵や襖絵が残されています。

当時、日本にはいない"白象"を伝聞や想像で描いたものです。

文珠菩薩を表しています。

一方、反対側には唐獅子が描かれ普賢菩薩を表しています。

ご本尊の釈迦如来と共に三尊形式になっています。

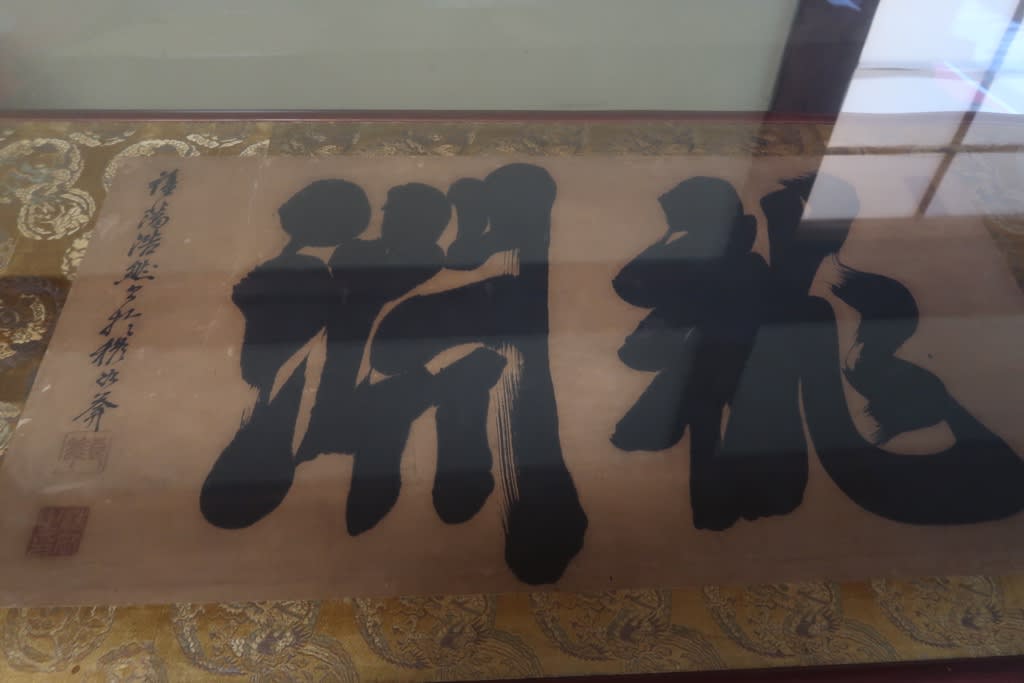

襖絵は本堂の"松の間"に描かれた絵で"岩に老松図"と呼ばれ宗達の現存する唯一の襖絵だそうです。

また、平和な世の中に現れるとされる"麒麟"の杉戸絵も残されています。

描かれている"波"にも斬新さを感じます。

作品数の少ない俵屋宗達の絵が多る養源院、、見どころの多いお寺です。

(内部は撮影禁止です。掲載している写真は

購入した絵葉書からの掲載です。また、庭園の写真も絵葉書からです。庭園の写真は水野克比古先生の作品です。)