す 亀山城址の散策を終え、城下町を散策します。

駒札にあるように、この付近は三ノ丸西南部にあたり武家町だったところです。

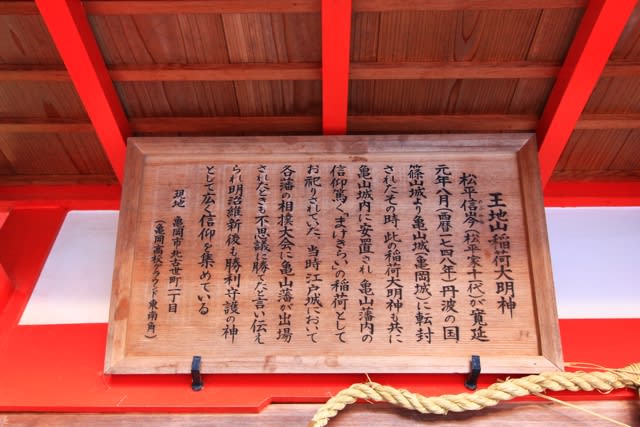

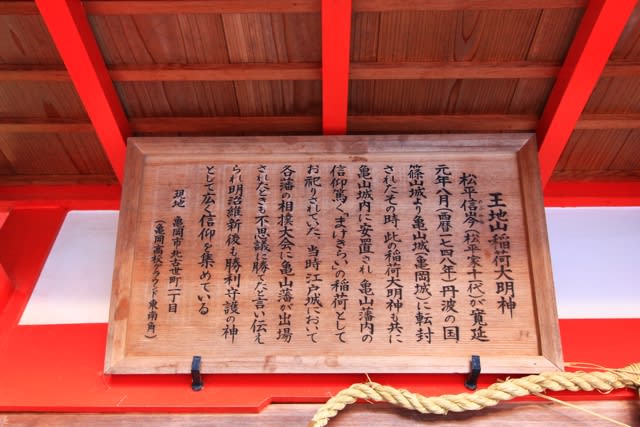

王子山(おうじやま)稲荷大明神です。

亀山藩主松平信岑(のぶみね)が寛延元年(1748)に丹波篠山から亀山に移封の際、こちらの稲荷大明神も城内に勧請されました。五穀豊穣、商売繁盛、勝ち運の神として信仰されて来ました。

同じく三ノ丸にある湧水です。

豊富な湧水は堀の水や田畑に使われていたのでしょうか。

「桜の馬場(馬見所)」です。

駒札にあるように馬廻りの藩士の居住区だった場所です。

豊臣家ゆかりの聖隣寺です。

門前に達磨大師の石像がある事から分かるよに臨済宗(天龍寺派)の寺院です。

豊臣秀吉が天下統一を成し遂げた翌年、天正19年(1591)に亀山城主の小早川秀秋が実子を亡くし、その菩提を弔う為に現在地に移転し根理しました。

その後、江戸時代に火災で焼失し、現在の建物は寛政10年(1798)の再建です。

聖隣寺の墓地は亀山城の城下町を囲む惣構の土塁の上にあります。

こちらには何故か織田信長公の五輪塔があります。

駒札によれば豊臣秀吉の養子となっていた信長の四男羽柴秀勝が建立したようです。

お寺の寺宝も見せて頂きました。

ご位牌にある"瑞雲院殿前黄門秀巌日詮大居士"は小早川秀秋の戒名です。

一時期、亀山城主だったご縁でお祀りされているのでしょうか?

聖隣寺毘沙門堂です。

毘沙門天は四天王のひとつで北方を守護すること多聞天の事です。しかし後には財宝神としても信仰され、独立した毘沙門信仰が生まれました。

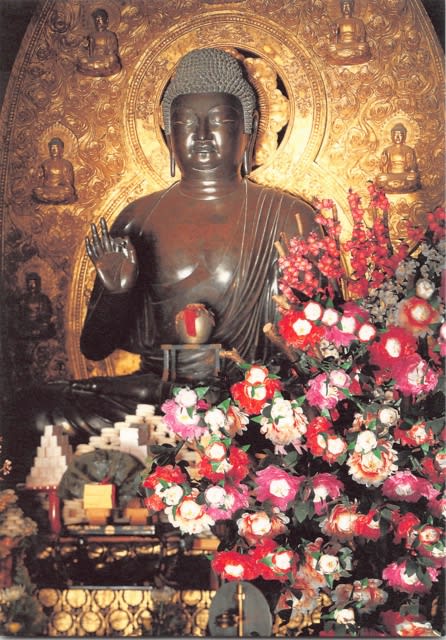

聖隣寺の毘沙門天は丹波国分寺の守護神とされたと伝わり、明智光秀が亀山城築城の際に城内二ノ丸に移され、城の鎮守としたと伝わります。

光秀失脚後、金吾中納言羽柴秀俊(のちに小早川家の養子となった小早川秀秋)が城主の時、早世した子の菩提を弔う為に聖隣寺毘沙門堂に安置したと伝えられています。

現在は防犯上の都合で本堂にお祀りされています。

亀岡市文化資料館で展示されていましたが、なかなか立派な毘沙門さんで市の文化財に指定されています。

南北朝時代の作だそうです。

この付近に"御薪蔵跡"があり藩が管理していたようです。

亀岡市の地酒で名高い"丹山酒造"さんです。

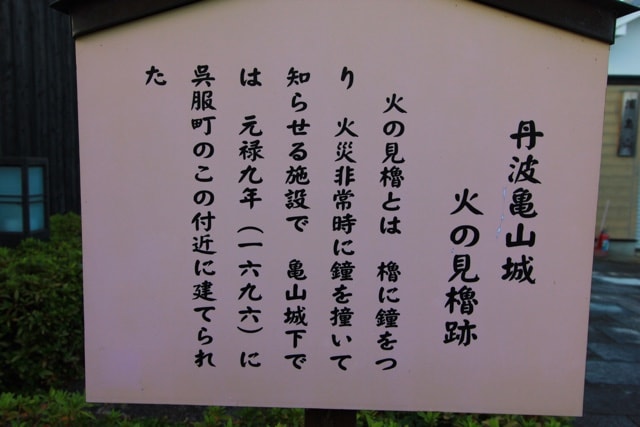

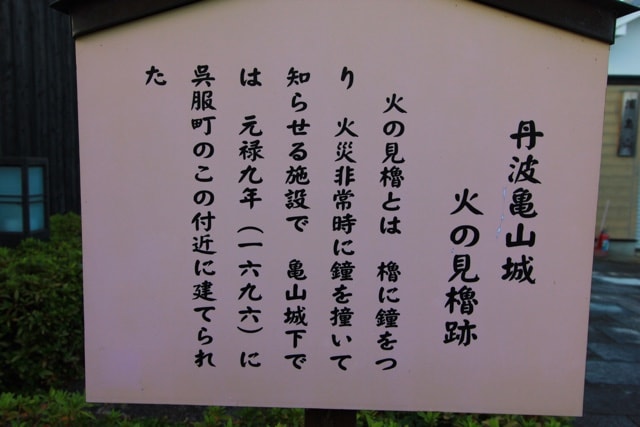

呉服町にある丹波亀山城"火の見櫓跡"です。

日蓮宗寺院の法華寺です。

藩主・小早川秀秋の庇護を受け現在地に移されました。

藩主・前田玄以の時代に現在地に移転しています。

鎮守堂には大黒天がお祀りされています。

"高札所跡"

城への入口、大手門に向かう街道筋に立てられました。

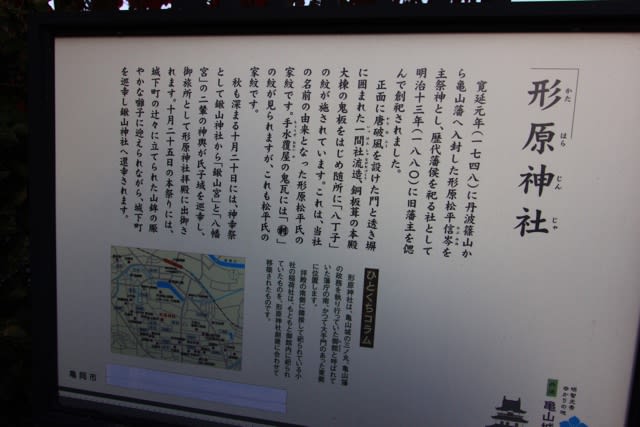

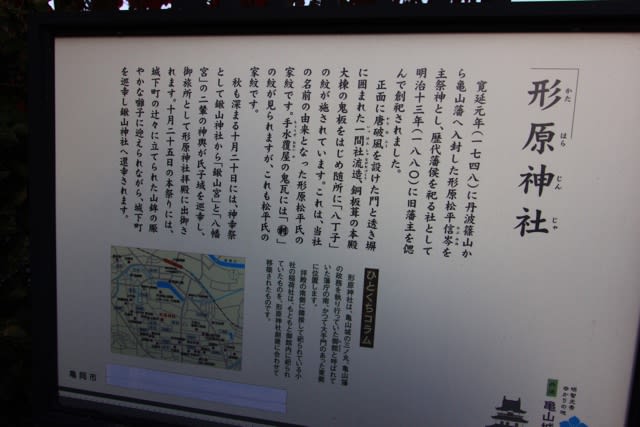

こちらの形原(かたはら)神社付近に大手門がありました。

"南郷地蔵"と呼ばれ、11体の石仏地蔵がお祀りされています。

南郷公園にある明智光秀像。

亀岡市では善政をしき住民に慕われた明智光秀。

"本能寺の変"を前にどんな心境の変化があったのでしょうか?