今年もこの時期は地区の美術展です。

会場はいつもの弘前文化センター。

吉井酒造レンガ倉庫が早く美術館になってくれたらいいのになー。そしたらそこを会場に開催できるのではないでしょうか。

その頃には奈良美智さんのメモリアルドッグもお外に出てきてくれないかなー。いつまで小屋に入ってるのでしょう…。

さて、本美術展も36回目。

県展より伸び伸びと展示することができました。

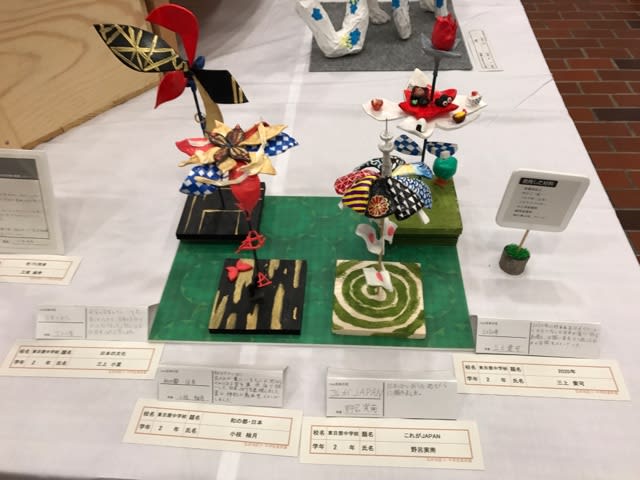

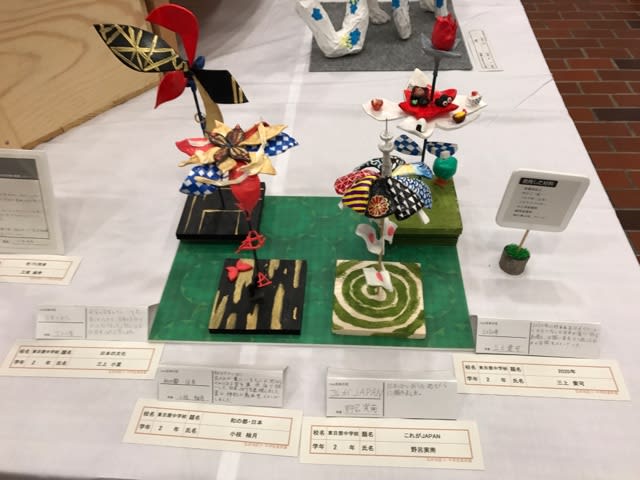

本校は小規模校なのですが、毎年大きく見応えのある彫刻作品を出品してくることがそろそろ周知していただけた様子。壁際の狭いテーブルではなく、広い場所を割り当てていただきました。

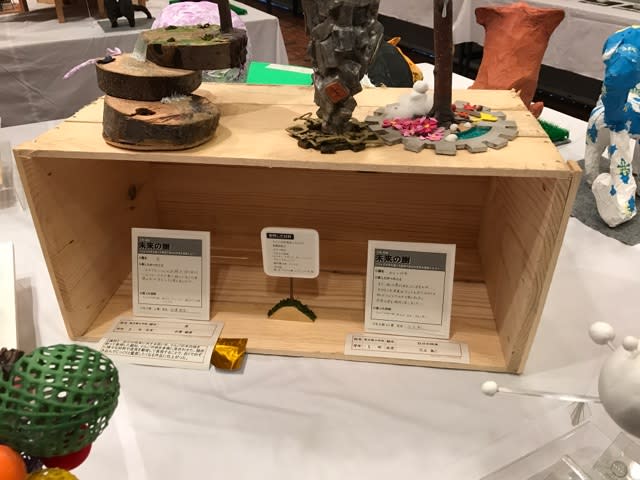

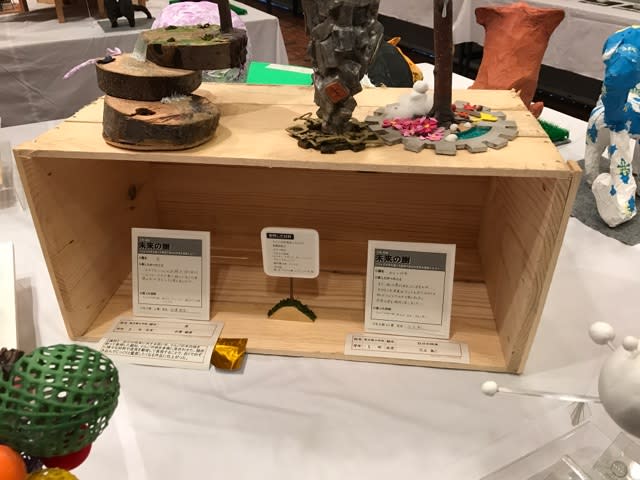

弘前ならではということで7年ほど前から使われているりんごの木箱を今年は増量し、各テーブルにひと箱ずつ設置されたので、せっかくなのでそれも活用。

どう活用するかは各自に任されましたので、それぞれ工夫して展示作業にあたっていました。

立体作品に関しては、比較的自由に展示させてもらえるのがこの地区の美術展の良いところかなと思います。

さて、今日は朝から会場に当番だったので、会場で見にきた方々の様子や会話を観察。

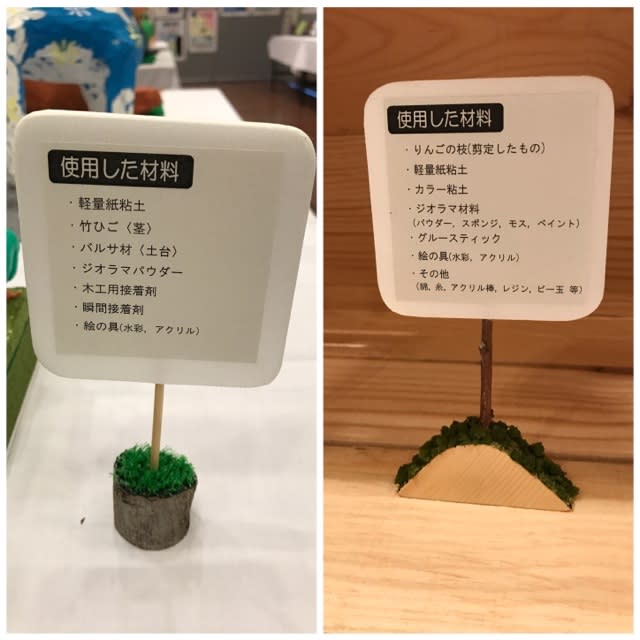

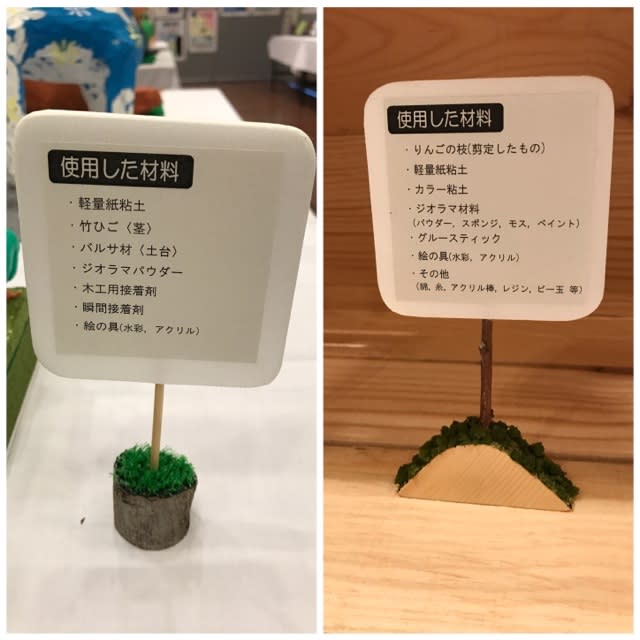

やはり何を使って制作してるのかを興味津々で見て下さる方々は多いです。

数年観察して考えた結果、昨年から僕は材料表示をしています。

今年は更に各自の作品表示にも書かせるようにしました。

一般の方々はもちろん、美術教師にも参考にしていただけるかな?と思ってます。

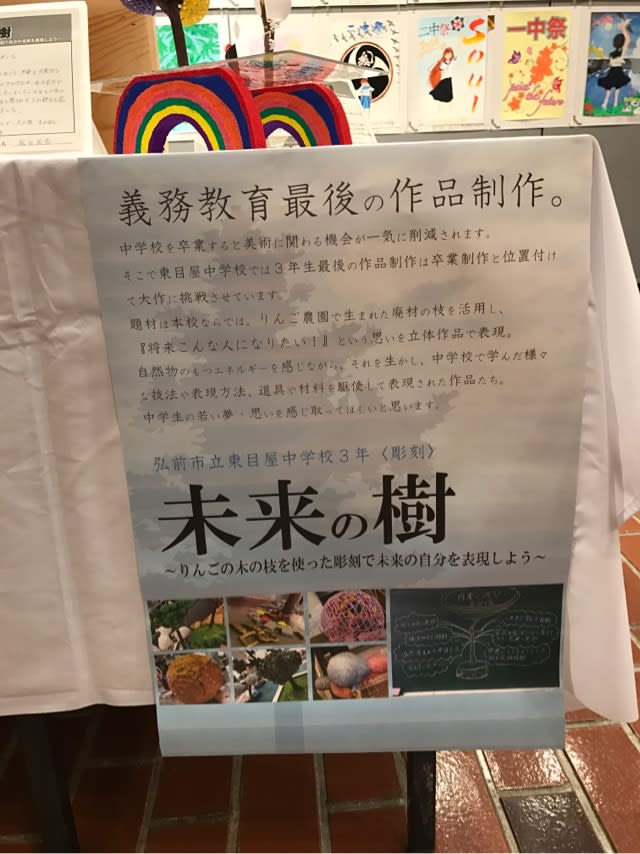

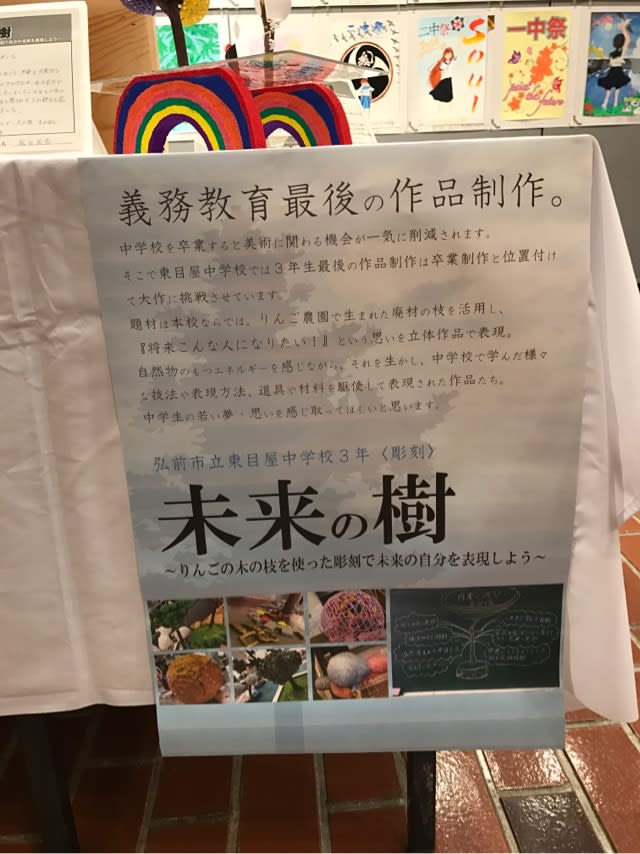

あとはやっぱり題材コンセプトの表示ですね。

これは意地でもやらなきゃ。

各作品への表示は少しずつ広がってきているように感じるので、題材のアピール、PRも少しずつスタンダードになるように、やり続けたいと思うのです。

幸い今年も「こういう表示は大事だよねー。」の声を何度か聞くことができたのでいい傾向です。どんどん真似してもらいたいです。こちらはまだまだ少ないので。

学校教育で生まれた作品の展覧会なのですから、何を表現して何を学ばせた成果の作品なのか?そこまでを見せるものにすべきと考えます。

さてさて、最近は立場的に今後の県展の方ばかりを考えていましたが、どうやらこちらの地区の美術展も36回目にして、色々と今後の在り方を考え始めていることがわかってきました。

僕はここ3年県の方の事務局ゆえ、こちらの地区美術展の企画スタッフからは離れてるのですが、今日は懇親会で様々な方々とお話させてもらう中で良い可能性を感じることができました。

「来年から特別賞なくそう!無意味な分野別もなくそう!」なんて話もしちゃう勢い。うん、いい勢いだ(^^)もちろん飲みの席の話なので、そんな簡単には決められる訳もないのですが。

県展より地区展の方が面白い可能性を持ってるなーと思い始めました。

同じような志を持っている仲間が小学校にもいる。そしてもう既により良い変化を求めて色々と行動し、働きかけも始めている。

中学校の先生方にも理解者が多いように感じる。

現在の弘前市の教育長が元美術教師。

今なら変えられそう。良い美術展作りがしやすい環境にあるのかもしれない。

…県展は現在各地区のご意見を集約中ではあるのですが、地区ごとの事情や考え方の違いもあるし、広域なのでなんだか実情も掴みにくく、元々の目的もちょっと違うのでなんだか重くて…。

であれば、フットワークが軽い地区展の方を先に良い形に作り上げ、県内の見本にしてやるぞぐらいの考え方が良いように思えてきました。

小中一貫教育に舵をぐぐーっと切り始めた弘前市の「小中美術展」ですから、図工・美術ではもう36回も一貫の形を探り続けてきてますよ!結果こんな素敵な美術展作り上げてますよ!ってアピールできるくらいのモノにできたらいいなーって考えました。

…自分は地区の委員ではないので、発言権・機会は少ないので何とも言えないですけどね。

さてさてさて、早いものでもう2月です。

毎日受験生の面接練習をしておりますが、本校の生徒たちは立派なものです。毎日感心しっぱなし。小さな学校で伸び伸びと順調に育ってます。

もうすぐ旅立ちの時を迎えるわけですが、あと少しの間美術の楽しさや有意義さを感じながら学んでもらえるよう、こちらも工夫して授業し続けたいと思います。

勉強の苦しみやストレスとの闘いもあとわずかです。このまま志望校進学へと突き進むことができますように!

会場はいつもの弘前文化センター。

吉井酒造レンガ倉庫が早く美術館になってくれたらいいのになー。そしたらそこを会場に開催できるのではないでしょうか。

その頃には奈良美智さんのメモリアルドッグもお外に出てきてくれないかなー。いつまで小屋に入ってるのでしょう…。

さて、本美術展も36回目。

県展より伸び伸びと展示することができました。

本校は小規模校なのですが、毎年大きく見応えのある彫刻作品を出品してくることがそろそろ周知していただけた様子。壁際の狭いテーブルではなく、広い場所を割り当てていただきました。

弘前ならではということで7年ほど前から使われているりんごの木箱を今年は増量し、各テーブルにひと箱ずつ設置されたので、せっかくなのでそれも活用。

どう活用するかは各自に任されましたので、それぞれ工夫して展示作業にあたっていました。

立体作品に関しては、比較的自由に展示させてもらえるのがこの地区の美術展の良いところかなと思います。

さて、今日は朝から会場に当番だったので、会場で見にきた方々の様子や会話を観察。

やはり何を使って制作してるのかを興味津々で見て下さる方々は多いです。

数年観察して考えた結果、昨年から僕は材料表示をしています。

今年は更に各自の作品表示にも書かせるようにしました。

一般の方々はもちろん、美術教師にも参考にしていただけるかな?と思ってます。

あとはやっぱり題材コンセプトの表示ですね。

これは意地でもやらなきゃ。

各作品への表示は少しずつ広がってきているように感じるので、題材のアピール、PRも少しずつスタンダードになるように、やり続けたいと思うのです。

幸い今年も「こういう表示は大事だよねー。」の声を何度か聞くことができたのでいい傾向です。どんどん真似してもらいたいです。こちらはまだまだ少ないので。

学校教育で生まれた作品の展覧会なのですから、何を表現して何を学ばせた成果の作品なのか?そこまでを見せるものにすべきと考えます。

さてさて、最近は立場的に今後の県展の方ばかりを考えていましたが、どうやらこちらの地区の美術展も36回目にして、色々と今後の在り方を考え始めていることがわかってきました。

僕はここ3年県の方の事務局ゆえ、こちらの地区美術展の企画スタッフからは離れてるのですが、今日は懇親会で様々な方々とお話させてもらう中で良い可能性を感じることができました。

「来年から特別賞なくそう!無意味な分野別もなくそう!」なんて話もしちゃう勢い。うん、いい勢いだ(^^)もちろん飲みの席の話なので、そんな簡単には決められる訳もないのですが。

県展より地区展の方が面白い可能性を持ってるなーと思い始めました。

同じような志を持っている仲間が小学校にもいる。そしてもう既により良い変化を求めて色々と行動し、働きかけも始めている。

中学校の先生方にも理解者が多いように感じる。

現在の弘前市の教育長が元美術教師。

今なら変えられそう。良い美術展作りがしやすい環境にあるのかもしれない。

…県展は現在各地区のご意見を集約中ではあるのですが、地区ごとの事情や考え方の違いもあるし、広域なのでなんだか実情も掴みにくく、元々の目的もちょっと違うのでなんだか重くて…。

であれば、フットワークが軽い地区展の方を先に良い形に作り上げ、県内の見本にしてやるぞぐらいの考え方が良いように思えてきました。

小中一貫教育に舵をぐぐーっと切り始めた弘前市の「小中美術展」ですから、図工・美術ではもう36回も一貫の形を探り続けてきてますよ!結果こんな素敵な美術展作り上げてますよ!ってアピールできるくらいのモノにできたらいいなーって考えました。

…自分は地区の委員ではないので、発言権・機会は少ないので何とも言えないですけどね。

さてさてさて、早いものでもう2月です。

毎日受験生の面接練習をしておりますが、本校の生徒たちは立派なものです。毎日感心しっぱなし。小さな学校で伸び伸びと順調に育ってます。

もうすぐ旅立ちの時を迎えるわけですが、あと少しの間美術の楽しさや有意義さを感じながら学んでもらえるよう、こちらも工夫して授業し続けたいと思います。

勉強の苦しみやストレスとの闘いもあとわずかです。このまま志望校進学へと突き進むことができますように!

このように見ていただいている方がいらっしゃることを再確認させていただき励みになりました!

機会があるものならRINAさんの展示も見てみたいと思ってしまいました(^-^)

今後もたまに思い出したら寄って行って下さい。

軽い投稿はFBへ上げることが多いですが、しっかり振り返って考えてまとめたい内容は、今後もこちらにと思ってますので。

いつも楽しくみせて頂いています。

子どもの作品って、大好きです。

うまく見せるのではなく、楽しくて夢中で制作したんだろうなって、純粋に感動します。

展示も地元のりんご箱を使ったり、材料を明記したり、面白いです。

素朴な温かさがあって、素敵な展示会ですね。

私も今、資料館の企画展の民具の展示作業をしています。実際にお年寄りの方に

お聞きして、参考にさせていただいていますが、どんな参考書より分かりやすいんです。感謝です。

昔の人は不便だったのではなく、いかに知恵をつかっていたか…

楽しんでもらえるような展示にしたいです。

毎日、悩んでは時々ネットを参考にと、

先生のブログにたどりついてしまいます。笑

また、行き詰まった時(笑)来させてください。お忙しい先生、私のコメントのお返事は結構ですので。

卒業をもうすぐ迎えられますね。

生徒さんの努力が実を結びますように。

先生もお体大切にして

ください。インフルエンザにもご注意を。