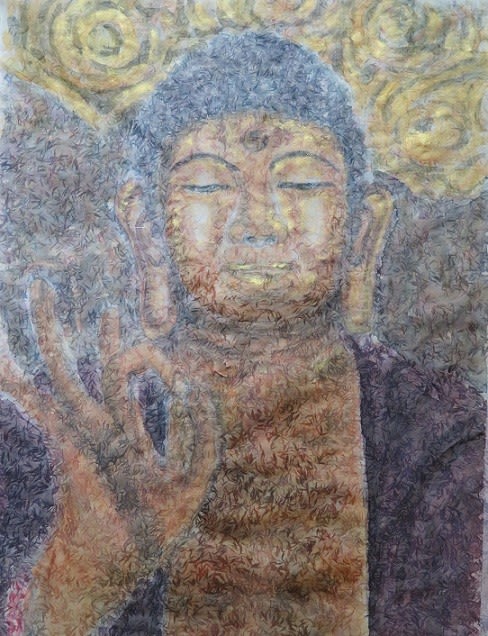

先に水彩画教室のスケッチ取材で出かけた岐阜市の正法寺にある「岐阜大仏」です。

仏像は初めての画題。撮ってきた写真を前に描こうか描くまいか迷いました。

大仏を描くなんて恐れ多いというわけではありませんが、仏像に対する知識が乏しすぎるからです。

ただ、奈良の大仏もそうですが大仏の多くが天然痘の蔓延や大飢饉、大災害を鎮め、民衆の安寧を祈願するために建立されました。新型コロナの感染拡大が早く終息することを願って絵にしてみました。

寺で貰ったパンフレットやネットを開きました。

岐阜大仏も大飢饉や大地震に遭遇したのが発端。資金難などで完成したのは構想から約40年後の1832年です。

イチョウの大木を真柱にして材木で骨格を組み、竹材を組み合わせて粘土を塗り金箔を貼った造り。籠大仏とも呼ばれ、金属製ではない全国でも珍しい乾漆仏です。

手のポーズ(印相=いんそう)は何を意味するのか、耳が大きいのは何故か、頭髪が巻貝のタニシのような形をしているのは何故か、背後の唐草模様は何か、着衣は何色か―――。

宗派によって解釈に違いもあるようですが、これらが少しずつ分かると面白くなり一気に描き上げました。

像高13mの全体ではなく、上半身だけとし大胆にも正面から。金属製ではないことを少しでも出せないかと気を配りました。

金箔を貼ってあるので、絵でも滅多に使わないゴールドを一部に塗って見ました。絵は10号です。