考えてみれば、脳細胞1コが1ビットを意味する、なんてことはありえないよね。それはあまり現実的な考えではない。

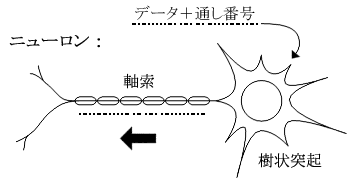

たとえば、「通し番号+データ」のようなものがコード化されて記録されなければ、記憶の基本能力さえ説明困難になってくる。

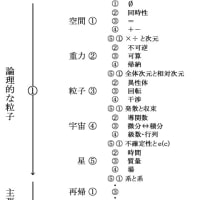

思考に論理と直観があるのは、脳細胞への記憶のされ方に同様の類別ができるからではないのか。

音声と画像、あるいは数軸記憶と空間記憶、あるいは数軸コードと空間コード。

記憶には数軸性と空間性があり、一つの細胞に両方とも同時にタグと本文の関係で記憶される。

記憶するとは新たな脳神経の回路ができることだけでなく、脳細胞の中に新たなコードが書き込まれることでもある。

右脳と左脳で、タグと本文の関係が逆になっていれば、右脳と左脳の機能の差、論理と直観の差になる。

(あるいは、処理装置が同じフォーマットをそのように別々に扱っているか。そのようにデータが分類されて、結果的に処理内容が差別化されてしまったか)

一つの脳細胞で複数のコードを記録すれば容量も増える。

記憶容量を増やすなら、こういう方法もある? コードを連結させることで記憶を長文化する。

脳細胞を連結して長文化するとともに、個々の脳細胞の負担を減らして処理の安全性を向上させる。

この考えは、見た目では計れない脳の進化という視点を与えてくれる。

これが正しいというわけではない。