私には1歳4ヵ月になる甥っ子がいて、色々なものに興味を示すが、まだ意味の通じる言葉を使えていないといったところ。この子の遊び相手をしていると、蛇口から出る水を不思議そうに手で触ったり、自分では蛇口をひねれないので私の手を持つことで水を出せと要求したりする。

盥で水遊びしている時のこと、不器用な手つきで水をすくったり、柄杓を振り回しているのを見てて

思ったのが…

大人は手で水をすくって掻き出す方法をいくつも知っているが、それは水自体というよりは経験に基づいた行動だったり、言葉を通して得た知識だったりで、もしかすると自分は目の前の水についてほとんど何も知りえていないのではないか? 目の前にあって手に触れられる水なのに、それについての扱い方や知識以外に知りえていること、直接認識して把握できているのは、実は赤子と同じレベルでしかないのではないか?

で、考えてみた…

知識や経験によらない直接認識という意味で、大人と赤子で違いがあるとしたら、脳で新たな能力が追加されているか、脳で不必要な能力が失われているかだが。しかし、こと水に関しては、認識できていないものが認識できないままになっているのでは、ということで、もともとそのための機能が具わっていないということが考えられる。

コンピュータでいえば水をシュミレートするプラグインが入っていない状態。人の標準装備の空間認識装置では、水の有無ぐらいはしっかり認識してくれているようだが。

人間の脳があらゆるものを認識できるようにはできていない、というのは仕方のないこと。しかし、目の前に存在している水さえも認識できていないというのは、誰もあまり想像してみなかったことなのではないか。

(水に限らず、火や空気、もしかすると未知の存在、あるいはもっと大切なものとか)

このことは人の記憶とは何かを解く鍵になるかもしれない。

あるものを認識する仕組みがあれば、記憶も蓄積されて、そのものへの認識はさらに深まる。あるもののための認識する仕組みがなくても、別の身近なものを介することで、複合的な知識として認識できるようになる。

人の頭の中には、水を直に認識する仕組みはないと思われる(生命は海から生まれたので、ないわけではない?)。あったとしても水棲でない人間にとっては無用の長物になると思われる。

もし人に水を認識する能力があったとしたら…たとえば風の谷のナウシカに風を読む力があって、メーヴェで自在に空に舞うように…その人は水のまわりでは常人にない力を発揮するのかもしれない。

これは水に関してだけでなく、あらゆる存在について、ほんの些細な事柄についても言えるのではないか。何せ脳はまだ解明されてないことの多い代物。その人だけに具わった認識力で、それによって蓄積された記憶を駆使して、他の人が思いもよらないことを成し遂げる、ということも世の中には少なくないのかも。

普通は人はみな同じ環境にいれば認識することにほとんど差異はないと思いがちであるが、その共通性が学習された故であることは十分にありうる。人によって何に興味を持つかが違うように、人が何によく反応して認識するかは、我々が思っている以上に人それぞれに違っているのかもしれない。

(人が何に興味をもつかも学習された結果かもしれないが、人が興味をもちやすいものをあてがわれたため、その人が本来興味をもっているものを見失ってしまう、ということもあるのではないか)

人に認識できないことであっても、人はいずれは人とのかかわりとして知識として認識を深めていく。

いくら他人より秀でた認識力があったとしても、人とのかかわりを見出せぬまま、知識を活用できなければ、記憶は人の頭の中でくすぶったままになる。人の認識力が人それぞれだとしても、生きて成長していくうちに、いずれは学習したことのほうがその人にとって有益で重要なものになってくる。であるならば、くすぶった記憶があるならば、それまでに学習してきた知識、他の多くの人も同じように学習して共有している知識と折り合いをつけてやればいいということになる。その最も有効な方法が言葉である。言葉は認識を記憶の中で折り合いをつける万能のインターフェイスといえるかもしれない。

絵も有効そうだが、折り合いをつける力は言葉には及ばない。言葉はある程度の学習が必要とされるので、言葉がおぼつかなければ、絵のほうが有効ということになる。しかし、絵では知識との兼ね合いも曖昧で、インターフェイスにしては扱いにくくなってしまう。

結論としては…

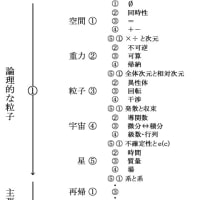

物事を認識するには、経験したことを記憶する必要がある。記憶にはできることとできないこと、得意なことと不得意なことがある。記憶できることは経験として積み重ねられ、より深く広く認識できるようになる。そうでないものは認識できないまま、必要に応じて間接的に認識するようになる。ただし言葉だけは特別で、記憶を媒介して、認識できるできないにかかわらず知識として積み重ねられていく(同様の働きは言葉に限らないかもしれない)。

※記憶には運動、情動、顔や人の認識を含む各知覚、そして言葉がある。言葉も運動の一種と言えなくもないが、運動には小脳がある。発声と言葉の働きを別々に考え、発声は運動の一種だが、言葉には記憶を媒介しやすいような別の記憶の仕組みがあると考えるべきか。

最新の画像[もっと見る]