・昼食をし 高尾山 山頂で 眺望を楽しみ 登山口の 水分峡 駐車場へと 向かいます。

・急な 岩場の下り坂道です、虎ロープを 利用して 安全に 降りて 行きます。

・大岩の 横道を 進みます。

・はしご と ロープを 利用して 岩場を 登ります。

・大岩の 真ん中の 石道を 両手を 使いながら 登ります。

・岩場の 頂上まで 登って 来ました、岩場の広場で 昼食の準備を しています、また 眺望も 楽しめる 高台です。

・大岩の 裏に 南無阿弥陀佛と 書かれています、表には 観音様が 彫られています 岩谷観音のようです。

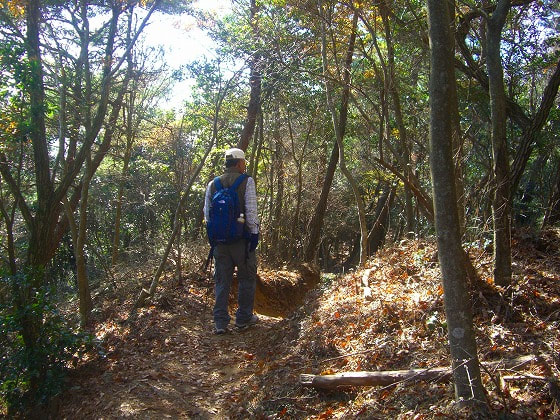

・岩広場 より 沢山の方が 眺望を 楽しんでいます、後ろ姿の 素敵な女性 一人で 山登りに 来て 眺望を 楽しんでいるようです。この後 呉娑宇々山 山頂へと 登るそうです。

・岩広場 高台より 降りて 行きます。

・振り返りますと 今にも 落ちそうな 岩が あります。

・少し 降りた所が 広場に なっていて 古い石碑が あります、お墓でしょうか?

・広場より 大岩が 望めます。

・岩谷観音由来の 案内版です。

・この後は 観音像が 建っていた 敷地のようです。

・府中バス停に 4.2キロの 案内柱です、私達は 府中バス停 方面へと 進みます。

・広場から 石階段を 降りて行きます。

・岩石の道を 滑らないように 降りて行きます。

・岩に 囲まれた 道を ゆっくりと 降りて行きます。

・中国自然歩道、岩谷観音の案内柱です。

・山道を 早いペースで 降りますと 水分峡まで 0.8キロの 案内です、駐車場まで 後 わずかです。

・途中 休憩と眺望が 楽しめる 東屋が ありましたが 立ち寄らず 下山します。

・下り階段の 山道を 降りて 行きます。

・登山口の 分岐点まで 降りて 来ました、今朝は キャンプ場、呉娑々宇山方面へと 登りました、帰りは 岩谷観音を 降りて 来ました。

・綺麗な 渓谷を 駐車場へと 進んでいます。

・川の水面を 見ますと 川底へは 石を ひいている 綺麗に 整備された 川です。

・川横道を 降りて行きますと 駐車場 近くまで 降りて 来ました。

・駐車場まで 降りて来ました、青空の中 キャンプ場方面より 呉娑々宇山 山頂へ登り 岩谷観音コースを 下山しましたのだ 尾根を 一周したことになります、整備された 歩き易い 山道で 眺望も楽しめる 山登りが 出来ました事を ありがたく感謝致します。 ☆ 終わり・・・。