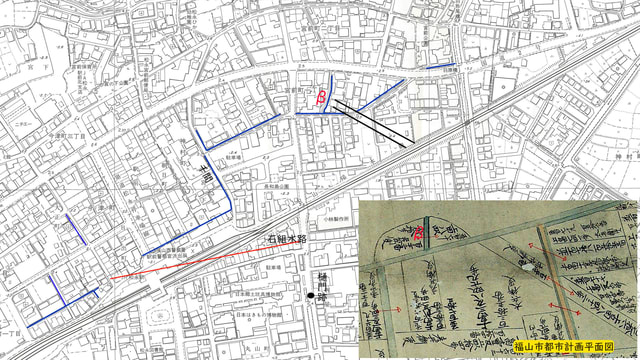

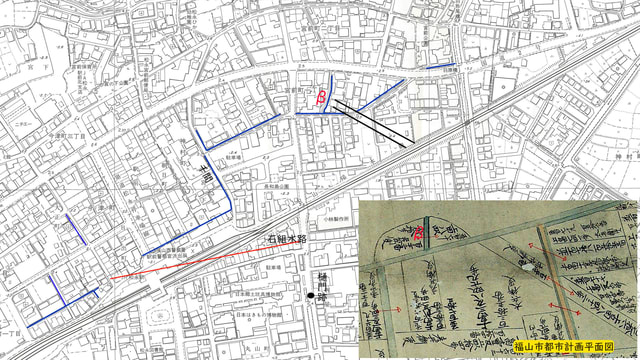

松永村古図に描かれた悪水に接続した水路表現の断片(β)。その正体を突き止めた。

結論的にいえば神村羽祢尾池(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/212382.pdf#search=%27%E7%A5%9E%E6%9D%91%E7%BE%BD%E7%A5%A2%E5%B0%BE%E6%B1%A0%27)方面から流れてくる余水が悪水に流れ込む流水路だった。

東島地区では千間悪水の北側と南側とでは写真に示したように、コンクリートブロック2,3段分(50センチ)程度高低差があることが判ろう。

羽原川にある千間悪水の取水口。河床に汐留用に長石が置かれている。この地点一帯が本庄重政が湾岸干拓を行った近世初期からの潮汐限界点に当たる。国道2号線下の河床はコンクリートの壊れ方から判断して若干低下が見られる。

国道二号線脇の古い民家の集積地、ここが「おややの鬼火伝説」に登場する三原(小早川以後、入部してきた福島氏の一族福島丹波の居城のあった当時の三原ヵ)から連れ戻されたおやや達の上陸地:地福地(ちふくじ・・・鬼火伝説では「血吹く地」として流布?)。当時の海岸線のあった辺りだ。そのすぐ陸地側に千間悪水の取水口があった訳だから地形学的には理屈は通る。

β一帯は悪水の南北で地面高に50センチ程度の高低差があるので、微高地を形成するβ一帯と例の斜交地割との関係性は今のところ不明。この種の斜交地割あるいは斜め通路はすでに言及済みのことだが西町(元禄検地帳上では字「悪水賈上」)にもあった。

結論的にいえば神村羽祢尾池(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/212382.pdf#search=%27%E7%A5%9E%E6%9D%91%E7%BE%BD%E7%A5%A2%E5%B0%BE%E6%B1%A0%27)方面から流れてくる余水が悪水に流れ込む流水路だった。

東島地区では千間悪水の北側と南側とでは写真に示したように、コンクリートブロック2,3段分(50センチ)程度高低差があることが判ろう。

羽原川にある千間悪水の取水口。河床に汐留用に長石が置かれている。この地点一帯が本庄重政が湾岸干拓を行った近世初期からの潮汐限界点に当たる。国道2号線下の河床はコンクリートの壊れ方から判断して若干低下が見られる。

国道二号線脇の古い民家の集積地、ここが「おややの鬼火伝説」に登場する三原(小早川以後、入部してきた福島氏の一族福島丹波の居城のあった当時の三原ヵ)から連れ戻されたおやや達の上陸地:地福地(ちふくじ・・・鬼火伝説では「血吹く地」として流布?)。当時の海岸線のあった辺りだ。そのすぐ陸地側に千間悪水の取水口があった訳だから地形学的には理屈は通る。

β一帯は悪水の南北で地面高に50センチ程度の高低差があるので、微高地を形成するβ一帯と例の斜交地割との関係性は今のところ不明。この種の斜交地割あるいは斜め通路はすでに言及済みのことだが西町(元禄検地帳上では字「悪水賈上」)にもあった。