試用してみたのが下図。サンプルはLME49710NA

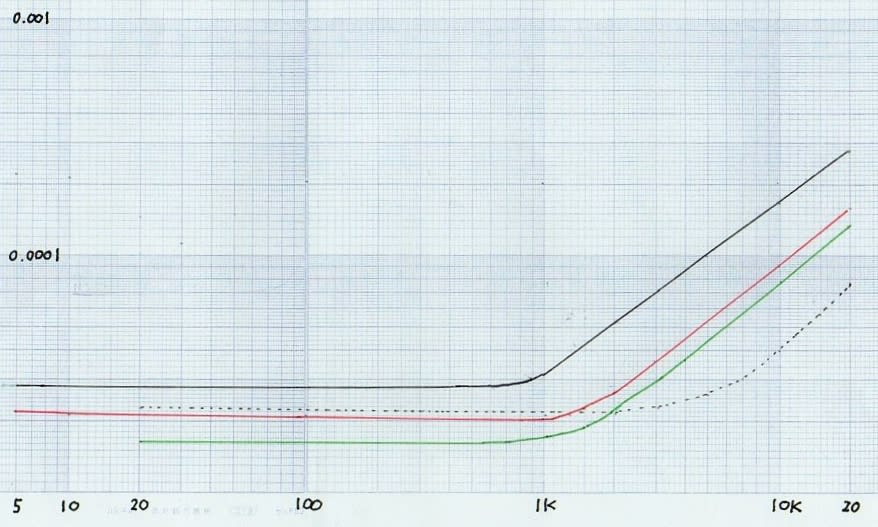

(上から黒=通常式。他の3本はスタック式)

図172

(通常式は別の低歪OSCに依る)

下限が20Hz迄しかないのがメーカーHPからトレースしたもので

緑がTIのopa211。点線が49710NAで3KHz位から上がOPA211

より良い値になっているのは信号源rsを150Ωで測定していると

思われます(実際よりかなり低歪の様に見えるが正しい値でない)

OPA211と49710は通常式の歪みは5%も差は無い

赤線のデータを同様にrs150Ωに変えて測定するとメーカー値に重なる

因みにTIの近年のデータシートにはrs記載あってNSのデータには

入力周波数の記載すらない (NSのデータは個人的には信用していない)

(NSのデータは個人的には信用していない)

もう1つ言えばスタック式は3V付近が最も都合よくてノイズも増幅しているから

0.5V程度以下のレベルでは通常式に追い越されていく。

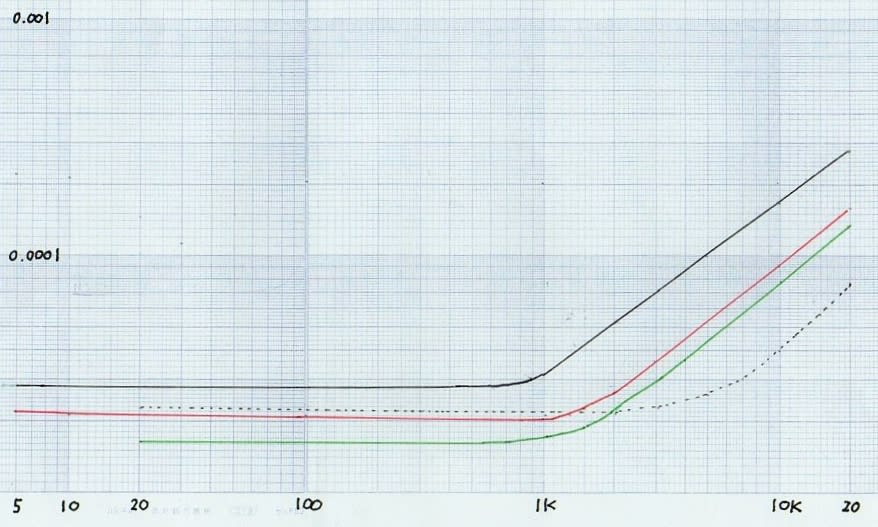

(上から黒=通常式。他の3本はスタック式)

図172

(通常式は別の低歪OSCに依る)

下限が20Hz迄しかないのがメーカーHPからトレースしたもので

緑がTIのopa211。点線が49710NAで3KHz位から上がOPA211

より良い値になっているのは信号源rsを150Ωで測定していると

思われます(実際よりかなり低歪の様に見えるが正しい値でない)

OPA211と49710は通常式の歪みは5%も差は無い

赤線のデータを同様にrs150Ωに変えて測定するとメーカー値に重なる

因みにTIの近年のデータシートにはrs記載あってNSのデータには

入力周波数の記載すらない

(NSのデータは個人的には信用していない)

(NSのデータは個人的には信用していない)もう1つ言えばスタック式は3V付近が最も都合よくてノイズも増幅しているから

0.5V程度以下のレベルでは通常式に追い越されていく。