「幕府奉公衆 長野忠三郎(増補改訂版)」

編集:美里ボランティアガイド会

発行:2024年11月

室町時代後期、幕府将軍直属の軍事勢力として編成された「幕府奉公衆」に所属し、

京都を舞台に活躍した長野工藤家の若者たちを描いた歴史小説集です。

2022年に第1話から第3話を発表しましたが、

これに第4話から第7話を加え、増補改訂版として刊行したもの。

応仁の乱以後の、幕府の力が弱まり、混沌としていく社会を背景に、

武力だけを頼りにするのではなく、

若者たちが、知恵とチームワークで、痛快に事件を解決していきます。

読みながら、室町時代とは、長野工藤氏とは、が理解できる内容となっています。

登場人物や事件はすべてフィクションですが、

この時代だったら、こんなことも起きたのだろうなと

妙に納得させられる出来事が、各話において設定されています。

現在のところ、配布あるいは販売の予定はありません。

「美里ふるさと資料館」の蔵書として複数冊を所蔵しており、

館内で読むことができます。

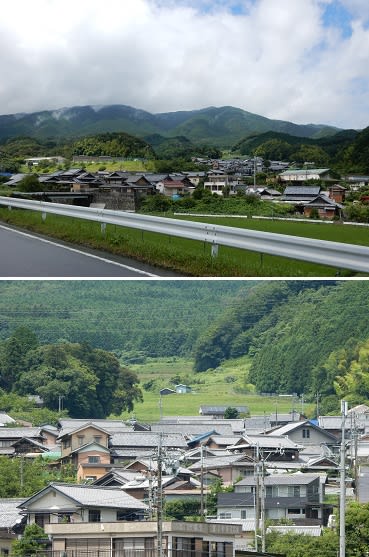

美里ふるさと資料館

津市美里町北長野1445

TEL 059-279-3501

写真展 美里のお地蔵さま(美里ふるさと資料館)

追記)

「幕府奉公衆 長野忠三郎(増補改訂版)」は三重県立図書館にも所蔵されています。

美里ふるさと資料館には遠くて行けない、という方は

ご近所の公共図書館に、三重県図から借りていただくようご相談ください。

長野工藤三郎左衛門尉、騎馬で敵陣に突入する

長野政高、応仁の乱に出兵する