8月7日の東洋経済WEBにて「初公開!内部通報が多い企業100社」という特集記事が掲載されています。会社法改正においても、またコーポレートガバナンス・コードにおいても、さらに先日経産省HPから公表されたガバナンス改革時代における会社法の解釈指針においても、内部通報制度の充実や社外役員の関与が話題となっております。さらに東芝不適切会計処理事件や東洋ゴム工業免震偽装事件でも内部通報が不祥事発覚におけるポイントになっておりますので、今後ますます社会的な関心が高まるものと思われます。

ところで内部通報が社内で機能するようになりますと、当然受理件数も増えてきますので、通報に対する窓口担当者の対応の巧拙が課題となります。私も上場会社数社の外部窓口を担当しておりますが、通報者の気持ちを誠実にくみ取ることができず、信頼関係を失いかけて反省することもありました。通報に基づく調査を何度も経験をしておりますと、独立公正な立場とはいえ、どこかで予断を抱いてしまい「通報」を「苦情」や「相談」として処理してしまいたい気持ちにかられてしまうことがあります。十分に時間をかけて受理しなければ「通報事実」への該当性判断に誤りを生じますので留意が必要です。

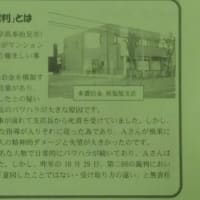

さて内部通報窓口を担当されている方々にとって、誠実な取り組みの大切さを改めて認識させられるのがサントリー(現サントリーホールディングス)パワハラ事件訴訟判決です。2014年7月に東京地裁で出された判決が、判例時報2241号95頁以下に掲載されています。サントリー社に勤務しておられる社員の方が、上司にパワハラ言動を受けたとして損害賠償を求めていましたが、東京地裁はこの社員の方の主張を認め、上司の不法行為責任、サントリー社(現サントリーホールディングス社)の使用者責任を認容しています(サントリー側の代理人は日本を代表する使用者側弁護士の方ですね。なお、控訴審は今年1月28日に東京高裁で判決が出され、損害額が一部減額されたものの争点についてはほぼ原審を踏襲した判決のようです-判決確定)。

この裁判の特徴は、当該社員の方がパワハラを受けたとして内部通報を行い、この通報を受けたコンプライアンス室長も「結論ありきの調査によって不適切な対応が行われた」として損害賠償請求の被告として選定している点です。地裁の判決では、通報担当者に対する請求は棄却されていますが、この通報を受理したコンプライアンス室長の当該社員に対する説明状況、ヘルプライン規程ほか社内ルールに沿った形での調査活動、その結果としてのパワハラを行ったとされる上司への処遇などを詳細に検討したうえで、通報窓口担当者の通報者に対する対応は不法行為には該当しない、との結論に達しています。ちなみに、このコンプライアンス室長は当該行為はパワハラには該当しないと当該社員に説明をしています。

本件は(これは私の推測ですが)通報受理担当者が「セカンドパワハラ」に該当するものとして、会社の職場環境配慮義務違反を根拠付けるために被告に選定されたのかもしれませんが、過去にはセクハラ事件においても通報窓口担当者の不手際が裁判上で認められ、会社の職場環境配慮義務違反が認められた事例がありますので(静岡地裁沼津支部平成11年2月26日判決、労働判例760号38頁)、けっしてセカンドパワハラ特有の問題ではなく、たとえば社員以外のステークホルダーに損害が発生した場合にも通報受理担当者の不手際が「内部統制構築義務違反」の根拠となりうることにも通じるようにも思います。

いずれにせよ、セクハラ・パワハラ案件は内部通報の件数としても非常に多いものなので、内部通報窓口担当者の方にとっては、法律雑誌に公表されたものなので、ぜひとも参考にされてみてはいかがでしょうか。本件ではコンプライアンス室長作成に係る調査報告書も裁判所に提出されているようなので、調書は公開されることもありうるということを前提に誠実に作成する必要があり、なによりも予断を抱かず、社内ルールを十分に理解のうえ、そのルールに沿った形で関係者のヒアリングを進める必要があります。大阪の海遊館セクハラ事件では、社内調査の結果「一発懲戒解雇相当」が最高裁判決で認められる時代となりました(2015年2月27日最高裁第一小法廷判決)。「人格権侵害」という点ではセクハラもパワハラも同様であり、パワハラ問題の根の深さが社会的に認知されてきています

内部通報への誠実な取組みの大切さ-サントリー・パワハラ事件判決

ところで内部通報が社内で機能するようになりますと、当然受理件数も増えてきますので、通報に対する窓口担当者の対応の巧拙が課題となります。私も上場会社数社の外部窓口を担当しておりますが、通報者の気持ちを誠実にくみ取ることができず、信頼関係を失いかけて反省することもありました。通報に基づく調査を何度も経験をしておりますと、独立公正な立場とはいえ、どこかで予断を抱いてしまい「通報」を「苦情」や「相談」として処理してしまいたい気持ちにかられてしまうことがあります。十分に時間をかけて受理しなければ「通報事実」への該当性判断に誤りを生じますので留意が必要です。

さて内部通報窓口を担当されている方々にとって、誠実な取り組みの大切さを改めて認識させられるのがサントリー(現サントリーホールディングス)パワハラ事件訴訟判決です。2014年7月に東京地裁で出された判決が、判例時報2241号95頁以下に掲載されています。サントリー社に勤務しておられる社員の方が、上司にパワハラ言動を受けたとして損害賠償を求めていましたが、東京地裁はこの社員の方の主張を認め、上司の不法行為責任、サントリー社(現サントリーホールディングス社)の使用者責任を認容しています(サントリー側の代理人は日本を代表する使用者側弁護士の方ですね。なお、控訴審は今年1月28日に東京高裁で判決が出され、損害額が一部減額されたものの争点についてはほぼ原審を踏襲した判決のようです-判決確定)。

この裁判の特徴は、当該社員の方がパワハラを受けたとして内部通報を行い、この通報を受けたコンプライアンス室長も「結論ありきの調査によって不適切な対応が行われた」として損害賠償請求の被告として選定している点です。地裁の判決では、通報担当者に対する請求は棄却されていますが、この通報を受理したコンプライアンス室長の当該社員に対する説明状況、ヘルプライン規程ほか社内ルールに沿った形での調査活動、その結果としてのパワハラを行ったとされる上司への処遇などを詳細に検討したうえで、通報窓口担当者の通報者に対する対応は不法行為には該当しない、との結論に達しています。ちなみに、このコンプライアンス室長は当該行為はパワハラには該当しないと当該社員に説明をしています。

本件は(これは私の推測ですが)通報受理担当者が「セカンドパワハラ」に該当するものとして、会社の職場環境配慮義務違反を根拠付けるために被告に選定されたのかもしれませんが、過去にはセクハラ事件においても通報窓口担当者の不手際が裁判上で認められ、会社の職場環境配慮義務違反が認められた事例がありますので(静岡地裁沼津支部平成11年2月26日判決、労働判例760号38頁)、けっしてセカンドパワハラ特有の問題ではなく、たとえば社員以外のステークホルダーに損害が発生した場合にも通報受理担当者の不手際が「内部統制構築義務違反」の根拠となりうることにも通じるようにも思います。

いずれにせよ、セクハラ・パワハラ案件は内部通報の件数としても非常に多いものなので、内部通報窓口担当者の方にとっては、法律雑誌に公表されたものなので、ぜひとも参考にされてみてはいかがでしょうか。本件ではコンプライアンス室長作成に係る調査報告書も裁判所に提出されているようなので、調書は公開されることもありうるということを前提に誠実に作成する必要があり、なによりも予断を抱かず、社内ルールを十分に理解のうえ、そのルールに沿った形で関係者のヒアリングを進める必要があります。大阪の海遊館セクハラ事件では、社内調査の結果「一発懲戒解雇相当」が最高裁判決で認められる時代となりました(2015年2月27日最高裁第一小法廷判決)。「人格権侵害」という点ではセクハラもパワハラも同様であり、パワハラ問題の根の深さが社会的に認知されてきています

内部通報への誠実な取組みの大切さ-サントリー・パワハラ事件判決

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます