大型連休ももう終わりですね。明日から仕事や勉学に戻らねばならないと思うと、憂鬱になるという人も多いのではないでしょうか。中には、沈んだ気持ちを誇張して「死にたい気分だ」などと冗談を言う人もいるかもしれません。実は、4月、5月は本当に自殺者が多い時期なのをご存じでしょうか。ここでは、日本における自殺の状況について見てみましょう

◆日本の自殺者数の概況

内閣府が公表しているデータによると、日本人の自殺者数は、1998年~2012年まで14年間連続で3万人を超えていました。それ以降は減少しており、2014年には2万5000人程度に留まっています。年代別に見ると、1985年までは40代の自殺者が最も多く、1986年~2011年までは50代、ここ3年間は60代が最多となっています。性別としては、男性の自殺者数のほうが断然多く、1980年代あたりから一貫して女性の2倍以上です。

.

◆自殺者数の月別推移

自殺者数を月別に見ると、時期によってバラツキがあり、ほとんどの年で3~6月の春にピークを迎えています。特に2011年の5月は、直近の5年間で最も多くの自殺者が出ており、女性の増加も目立ちます。また、年代別の月ごとの自殺者数は、男性は80代を除いて5月が最も多く、30代にその傾向が強く、女性も20歳未満を除く多くの世代で4月、5月に多いという統計が出ています。

.

◆統計に見る自殺の動機・原因

同じ内閣府の統計によると、自殺の動機・原因は、男性の場合は「健康問題」が最も多く、次いで「不明」「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」──の順になっています。女性の場合は、「健康問題」「不明」「家庭問題」──の順です。この傾向は年間を通して変わりません。男女とも「不明」が多いのは、遺書などの明確な裏付けがないケースが少なくないからです。

.

◆自殺者数と社会問題の関係

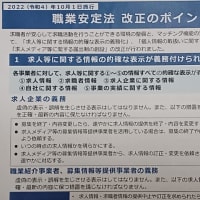

2012年まで年間自殺者が3万人を超え、中年男性の割合が高かったのは、経済・社会問題の影響があると考えられます。この時期は、バブル崩壊後の「失われた20年」と呼ばれる経済の低成長、2008年のリーマンショック以降の景気低迷が続いていました。失業率が高く、年金問題、独居老人問題、介護問題などの社会的な問題が次々と浮上した時期でもあります。厚生労働省の政策レポートでは、無職者・独居者・生活保護受給者等に自殺リスクが高いことと、有職者の自殺率上昇には職場のメンタルヘルス不調が影響していると分析しています。

.

次ページは:◆有職者のメンタルヘルス問題

4月・5月に自殺が多い理由

◆日本の自殺者数の概況

内閣府が公表しているデータによると、日本人の自殺者数は、1998年~2012年まで14年間連続で3万人を超えていました。それ以降は減少しており、2014年には2万5000人程度に留まっています。年代別に見ると、1985年までは40代の自殺者が最も多く、1986年~2011年までは50代、ここ3年間は60代が最多となっています。性別としては、男性の自殺者数のほうが断然多く、1980年代あたりから一貫して女性の2倍以上です。

.

◆自殺者数の月別推移

自殺者数を月別に見ると、時期によってバラツキがあり、ほとんどの年で3~6月の春にピークを迎えています。特に2011年の5月は、直近の5年間で最も多くの自殺者が出ており、女性の増加も目立ちます。また、年代別の月ごとの自殺者数は、男性は80代を除いて5月が最も多く、30代にその傾向が強く、女性も20歳未満を除く多くの世代で4月、5月に多いという統計が出ています。

.

◆統計に見る自殺の動機・原因

同じ内閣府の統計によると、自殺の動機・原因は、男性の場合は「健康問題」が最も多く、次いで「不明」「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」──の順になっています。女性の場合は、「健康問題」「不明」「家庭問題」──の順です。この傾向は年間を通して変わりません。男女とも「不明」が多いのは、遺書などの明確な裏付けがないケースが少なくないからです。

.

◆自殺者数と社会問題の関係

2012年まで年間自殺者が3万人を超え、中年男性の割合が高かったのは、経済・社会問題の影響があると考えられます。この時期は、バブル崩壊後の「失われた20年」と呼ばれる経済の低成長、2008年のリーマンショック以降の景気低迷が続いていました。失業率が高く、年金問題、独居老人問題、介護問題などの社会的な問題が次々と浮上した時期でもあります。厚生労働省の政策レポートでは、無職者・独居者・生活保護受給者等に自殺リスクが高いことと、有職者の自殺率上昇には職場のメンタルヘルス不調が影響していると分析しています。

.

次ページは:◆有職者のメンタルヘルス問題

4月・5月に自殺が多い理由

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます