脇差 一文字

脇差 磨上無銘一文字

脇差 磨上無銘一文字

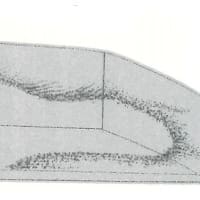

薙刀を脇差に直したもので、物打辺りが削がれて鋒鋭い姿格好とされている。鎌倉時代の薙刀は、この例のように大小の小とする目的で直された例が頗る多い。それは逆に鎌倉時代の薙刀の健全な姿を遺す現存作が少なくなっていることにも繋がる。

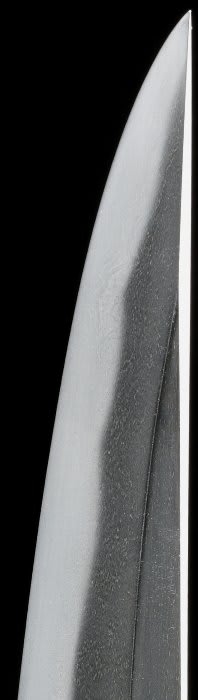

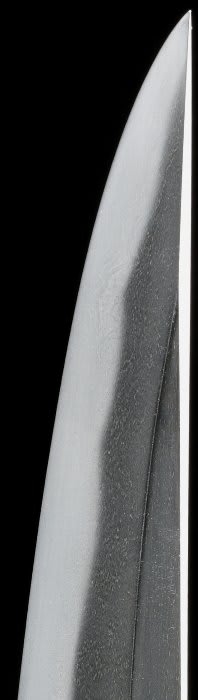

この地鉄は大きく流れるような板目鍛えに杢目が交じって備前の特質を良く示している。肌目に沿って地景が入り、大肌となって見えるが、地の本質は小板目鍛え状に良く詰んで地沸が付き、潤い感に満ちている。ここでも映りは見えないのだが、刃文を写したような鮮明な映りが観察され、光りを反射させると地鉄の明るさが良くわかる。下方の写真が分かり易いが、躍動感に溢れ、棟側と刃先の板目が流れており、刃中にもこの鍛えの連続している様子が、沸や匂の流れで判断できる。

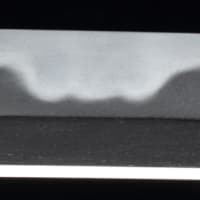

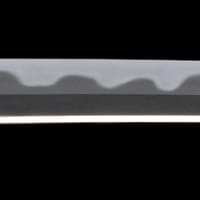

互の目に丁子を交えた匂主調の焼刃は、互の目の頭が丸みを帯びて高低変化し、この互の目の小丁子が複合されて形も様々に変化。刃境に鍛え肌の感応したほつれが現われて流れるような景色を生み出し、ここに金線が絡み、刃中では匂の砂流しになる。物打辺りに沸が付き、切先に近いふくら辺りでは稲妻状の金線を伴う沸凝りが顕著になり、先は棟側へと流れ込む。刃中の足はわずかに切先側へと傾く逆ごころ。

備前一文字(いちもんじ)でもことに華やかな福岡一文字(ふくおかいちもんじ)極め。

脇差 磨上無銘一文字

脇差 磨上無銘一文字

薙刀を脇差に直したもので、物打辺りが削がれて鋒鋭い姿格好とされている。鎌倉時代の薙刀は、この例のように大小の小とする目的で直された例が頗る多い。それは逆に鎌倉時代の薙刀の健全な姿を遺す現存作が少なくなっていることにも繋がる。

この地鉄は大きく流れるような板目鍛えに杢目が交じって備前の特質を良く示している。肌目に沿って地景が入り、大肌となって見えるが、地の本質は小板目鍛え状に良く詰んで地沸が付き、潤い感に満ちている。ここでも映りは見えないのだが、刃文を写したような鮮明な映りが観察され、光りを反射させると地鉄の明るさが良くわかる。下方の写真が分かり易いが、躍動感に溢れ、棟側と刃先の板目が流れており、刃中にもこの鍛えの連続している様子が、沸や匂の流れで判断できる。

互の目に丁子を交えた匂主調の焼刃は、互の目の頭が丸みを帯びて高低変化し、この互の目の小丁子が複合されて形も様々に変化。刃境に鍛え肌の感応したほつれが現われて流れるような景色を生み出し、ここに金線が絡み、刃中では匂の砂流しになる。物打辺りに沸が付き、切先に近いふくら辺りでは稲妻状の金線を伴う沸凝りが顕著になり、先は棟側へと流れ込む。刃中の足はわずかに切先側へと傾く逆ごころ。

備前一文字(いちもんじ)でもことに華やかな福岡一文字(ふくおかいちもんじ)極め。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます