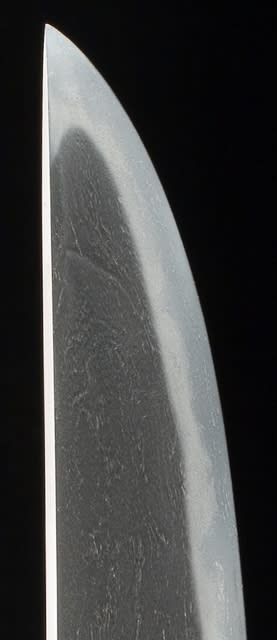

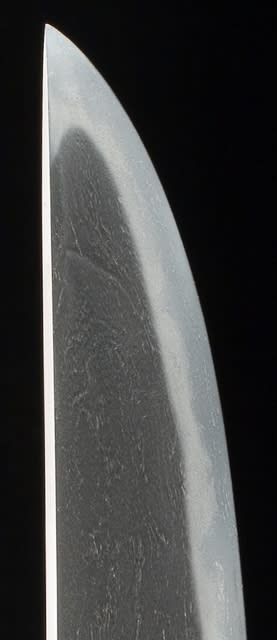

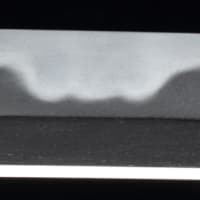

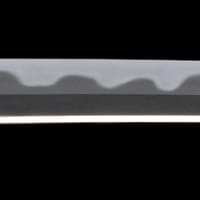

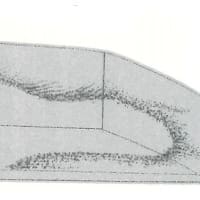

脇差 宝寿

脇差 宝寿

そもそも古鍛冶は、無垢鍛えと呼ばれるように、一つの素材からなる鋼を一振りの太刀に鍛え伸ばしてゆく作刀方法であった。次第に、柔軟性のある鋼と硬質になる鋼など複数の素材を組み合わせて刀を作り上げる方法へと進化した。その技術の源流はどこにあるのだろうか、刀工が突然に思いついたのだろうか。あるいは、刃先に細かな鍛え肌が現われていた方がはるかに斬れ味が良いと気づいたのは、突然のことであろうか。そうではあるまい。肌目が強く立ち、刃先に肌が現れるよう工夫した鍛え肌が奥羽の鍛冶にみられる綾杉鍛えだ。もちろん山城古鍛冶の小板目鍛えでも頗る斬れ味は良い。以下は筆者の想像だが、それ以上に、奥羽の鍛冶は、鉄の性格を知り尽くしていたのではないだろうかと思う。平安時代末期から鎌倉時代において奥羽の地が開発されたことと、武器の技術的な進化とが重なり合うとも考えられるのは頗る面白いことだ。ただし、太刀の反りが奥羽に特徴的な蕨手刀に源流があるというのは違うと思う。大陸には、すでに青竜刀のような、薙刀の源流と言うべき反りを持つ武器が存在していたのだ。

脇差 宝寿

そもそも古鍛冶は、無垢鍛えと呼ばれるように、一つの素材からなる鋼を一振りの太刀に鍛え伸ばしてゆく作刀方法であった。次第に、柔軟性のある鋼と硬質になる鋼など複数の素材を組み合わせて刀を作り上げる方法へと進化した。その技術の源流はどこにあるのだろうか、刀工が突然に思いついたのだろうか。あるいは、刃先に細かな鍛え肌が現われていた方がはるかに斬れ味が良いと気づいたのは、突然のことであろうか。そうではあるまい。肌目が強く立ち、刃先に肌が現れるよう工夫した鍛え肌が奥羽の鍛冶にみられる綾杉鍛えだ。もちろん山城古鍛冶の小板目鍛えでも頗る斬れ味は良い。以下は筆者の想像だが、それ以上に、奥羽の鍛冶は、鉄の性格を知り尽くしていたのではないだろうかと思う。平安時代末期から鎌倉時代において奥羽の地が開発されたことと、武器の技術的な進化とが重なり合うとも考えられるのは頗る面白いことだ。ただし、太刀の反りが奥羽に特徴的な蕨手刀に源流があるというのは違うと思う。大陸には、すでに青竜刀のような、薙刀の源流と言うべき反りを持つ武器が存在していたのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます