刀 手掻

2010-05-26 | 刀

刀 手掻

刀 磨上無銘手掻

刀 磨上無銘手掻

写真のような刀をご覧になって刃文がない、とおっしゃるかたがいる。刃文は必ずしも乱刃であるというわけでなく、このような直刃を特徴とした流派もある。特に鎌倉時代の大和(奈良県)の刀工は、直刃や直刃に小乱を交えるような刃文を焼き施すを特徴としている。

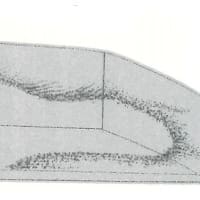

直刃の魅力は、第一に刀身全体を眺めてみればよくわかるように、極めてシンプルな、刀身の姿が刃文に惑わされずに良くわかる点にある。研ぎ減りや形の崩れが良くわかってしまうのである。先幅が広い南北朝時代の太刀、元幅が広く先が極端に狭くなる鎌倉時代初期の太刀と、元から先へ至る身幅の変化は時代や国あるいは流派によって異なり、所持者の好みの問題であろう。

直刃にも刃中の働きはある。殊に刃縁の繊細な働きは、これも大きな乱れによって惑わされることのない魅力。鍛え肌に沿い、ほつれ、金線、砂流し、沸筋、小足などの働きが複雑に絡み合い、あるいは簡潔に現われるのである。

大和手掻(てがい)と極められたこの刀は、顕著な地景を伴う板目肌が流れて柾目がかる部分があり、全体に地沸が付いて肌目が綺麗に起ち現われ、肌目は刃境を越えて刃中に至る。匂主調の細直刃の焼刃は、直線ではなくごくごくわずかに湾れ、刃縁小沸が付いて焼刃の帯もごくごくわずかに変化する。刃縁に沿って淡くほつれかかり、その一部が金線となって黒く光る。帽子も極めて細い沸の筋が刷毛目のように流れて焼詰めとなる。手掻派のことに綺麗な作である。

刀 磨上無銘手掻

刀 磨上無銘手掻

写真のような刀をご覧になって刃文がない、とおっしゃるかたがいる。刃文は必ずしも乱刃であるというわけでなく、このような直刃を特徴とした流派もある。特に鎌倉時代の大和(奈良県)の刀工は、直刃や直刃に小乱を交えるような刃文を焼き施すを特徴としている。

直刃の魅力は、第一に刀身全体を眺めてみればよくわかるように、極めてシンプルな、刀身の姿が刃文に惑わされずに良くわかる点にある。研ぎ減りや形の崩れが良くわかってしまうのである。先幅が広い南北朝時代の太刀、元幅が広く先が極端に狭くなる鎌倉時代初期の太刀と、元から先へ至る身幅の変化は時代や国あるいは流派によって異なり、所持者の好みの問題であろう。

直刃にも刃中の働きはある。殊に刃縁の繊細な働きは、これも大きな乱れによって惑わされることのない魅力。鍛え肌に沿い、ほつれ、金線、砂流し、沸筋、小足などの働きが複雑に絡み合い、あるいは簡潔に現われるのである。

大和手掻(てがい)と極められたこの刀は、顕著な地景を伴う板目肌が流れて柾目がかる部分があり、全体に地沸が付いて肌目が綺麗に起ち現われ、肌目は刃境を越えて刃中に至る。匂主調の細直刃の焼刃は、直線ではなくごくごくわずかに湾れ、刃縁小沸が付いて焼刃の帯もごくごくわずかに変化する。刃縁に沿って淡くほつれかかり、その一部が金線となって黒く光る。帽子も極めて細い沸の筋が刷毛目のように流れて焼詰めとなる。手掻派のことに綺麗な作である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます