刀 兼常

刀 銘 兼常

寸法を控えて下半に深く反りを付けた、片手打ちの様式の兼常の刀。戦国時代には、二尺前後の片手で打ち振るうに適した寸法と造り込みの刀が盛んに製作された。刀の寸法を二尺三寸が標準と言う方がおられるようだが、刀の寸法は時代や使用方法、江戸時代には剣術の流儀によって様々、一様に二尺三寸と言うは大きな間違い。

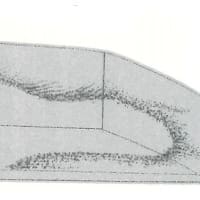

板目鍛えの地鉄は流れて柾がかり、地景によって肌が強く立ち、地沸が付いて鎬寄りに映りが現れる。匂口の潤んだ湾れ調の焼刃は、刃縁に沸が強く付き、沸の砂流し沸筋が金線を伴って流れ、刃境を越えて沸が地に流れ込む部分もあり、帽子は浅く乱れんで先掃き掛けを伴って返り、棟焼に連続する。光を反射させては沸の粒が際立ち、迫力のある景色が展開している。

刀 銘 兼常

寸法を控えて下半に深く反りを付けた、片手打ちの様式の兼常の刀。戦国時代には、二尺前後の片手で打ち振るうに適した寸法と造り込みの刀が盛んに製作された。刀の寸法を二尺三寸が標準と言う方がおられるようだが、刀の寸法は時代や使用方法、江戸時代には剣術の流儀によって様々、一様に二尺三寸と言うは大きな間違い。

板目鍛えの地鉄は流れて柾がかり、地景によって肌が強く立ち、地沸が付いて鎬寄りに映りが現れる。匂口の潤んだ湾れ調の焼刃は、刃縁に沸が強く付き、沸の砂流し沸筋が金線を伴って流れ、刃境を越えて沸が地に流れ込む部分もあり、帽子は浅く乱れんで先掃き掛けを伴って返り、棟焼に連続する。光を反射させては沸の粒が際立ち、迫力のある景色が展開している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます