刀 兼常

刀 銘 兼常

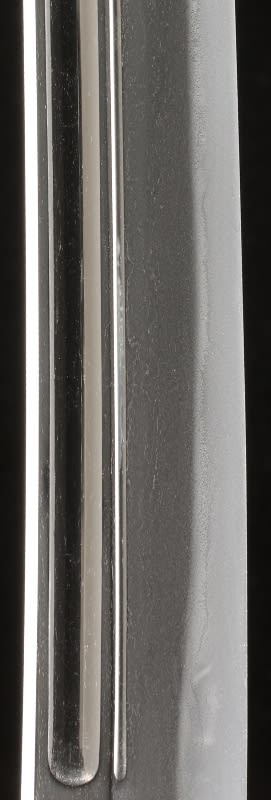

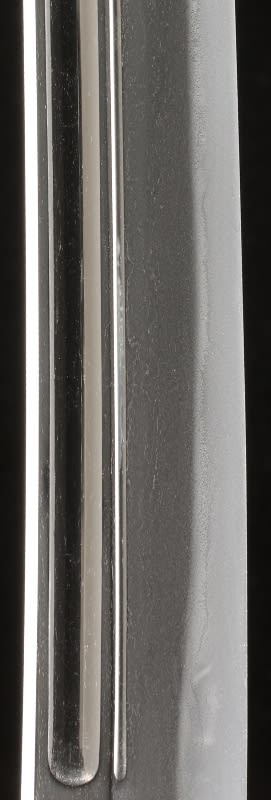

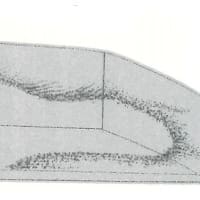

同じ兼常の刀。これもわずかに区送りとされて二尺ちょうどの、頗る扱いやすい寸法。実用の時代、この寸法に仕立て直した理由は歴然。樋を掻いて重量を軽減し、刃先を鋭く仕立てているのも截断能力を高める意味があった。

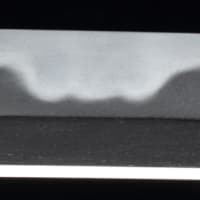

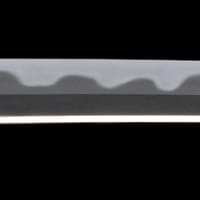

小板目に板目鍛えの地鉄は肌立ちごころとなるも総体は良く詰み、地沸が付いて地景が躍動的に入る。直刃調の浅く湾れた焼刃は、刃縁に小沸が付いて刃中匂で冴え、凄みが感じられる。刃縁は小沸でほつれ、喰い違い、淡い金線を伴う沸筋が走る。先に紹介した兼常は古い研磨であるため、地鉄が特に立って見えるが、地刃の本質は良く似ている。帽子は浅く湾れ込んで掃き掛けごころに丸く返っており、地蔵帽子は顕著ではないが、その雰囲気は充分に感じられる。□

刀 銘 兼常

同じ兼常の刀。これもわずかに区送りとされて二尺ちょうどの、頗る扱いやすい寸法。実用の時代、この寸法に仕立て直した理由は歴然。樋を掻いて重量を軽減し、刃先を鋭く仕立てているのも截断能力を高める意味があった。

小板目に板目鍛えの地鉄は肌立ちごころとなるも総体は良く詰み、地沸が付いて地景が躍動的に入る。直刃調の浅く湾れた焼刃は、刃縁に小沸が付いて刃中匂で冴え、凄みが感じられる。刃縁は小沸でほつれ、喰い違い、淡い金線を伴う沸筋が走る。先に紹介した兼常は古い研磨であるため、地鉄が特に立って見えるが、地刃の本質は良く似ている。帽子は浅く湾れ込んで掃き掛けごころに丸く返っており、地蔵帽子は顕著ではないが、その雰囲気は充分に感じられる。□

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます