京都2日目の朝。

遅起きすると、窓の外は雪景色。

冬は寒く、夏は蒸し暑い京都。

雪が降ると余計に寒いよー。

けど、白い風景は美しい。

チェックアウトしてすぐに出町柳に向かおうかと思ったけど、

いやいや、まずはご飯です!

昨日の夜、結局、六曜社は閉まりかけてたから諦めた。

そんなわけでお腹ペコペコだったから、以前も旅の途中で寄ったことのあるお豆腐専門店へ。ここ、豆腐ドーナツが美味しい!

豆腐唐揚げ定食。ついてるもの全部豆腐!!

豆腐ドーナツ。サッパリしてる。

女性客ばかり3組。のんびり。

腹ごしらえもしっかりして、

いよいよ京阪三条から出町柳へ。

そこから叡山電車へ。

いっとき、雪がおさまっていたのに、

この頃また強く降ってきてた。

運転手さんの肩越しにパチリ。

雪、綺麗だなあ。

目指すは恵文社一乗寺店。

一乗寺駅降りて、2、3分で着くはずなのに、着かない。

しかし、道々には可愛らしいカフェが点在していた。後で寄ろう!

わからなかったから、もう一度、一乗寺駅まで引き返してみたら…。

でっかい看板出てた(。-_-。)。

雪があんまり綺麗で、そればっかみてたから、完全に見逃す。真反対の道を歩いてたようだった。

正しい道で恵文社一乗寺店へ。

雪が溶けかけた道をたくさん歩いたので、足先が凍りついて痛かった。

なので最初はあまり集中できなかったのだけど、

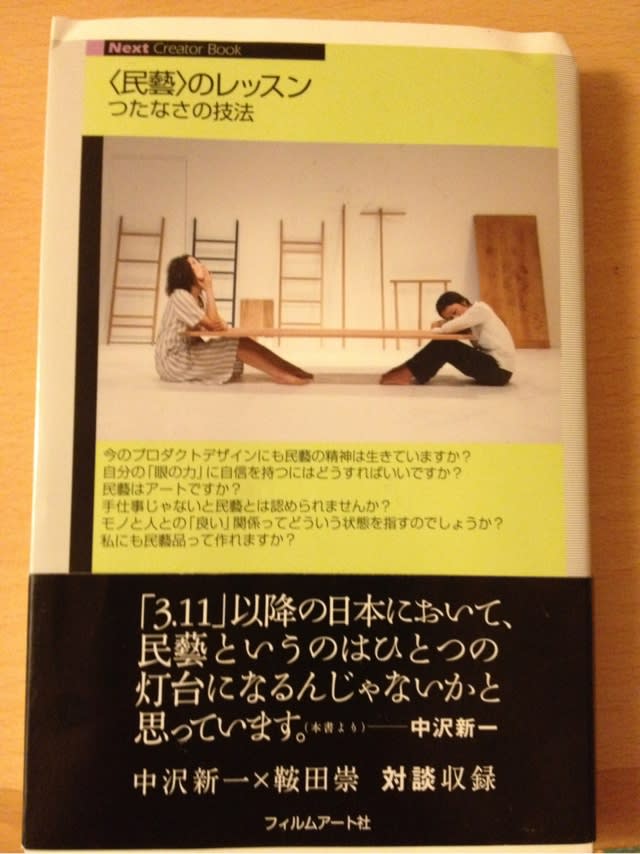

店内の本のラインナップがあまりに面白く、そのうち足先も暖かくなって楽になり、本に夢中になった。

アートや文学が好きな人なら、何時間でもいられる。

この中から数冊しか買えないってのが悲しいくらい。

恵文社の上にマンションがあった。

ここに住みたい…。

あまりに読みたい本が多すぎて、結局買えないパターンかなと思っていたけど、

歩き回っていると、目に飛び込んでくる本が幾つかあった。

求めているものは、無意識のセンサーのようなものに引っかかるように、人間はできているんだと思う。

だから、自分の目的はいつも明確にしておくべきなのだ。

これは!と思う本3冊購入した。

次は世界文庫だけど、今日は15時半の開店とTwitterにあった。まだ時間が早い。

先ほど見つけたカフェの一つに入ることにした。

このあたりは美術系大学もあり、美的な意識が高く、独立心旺盛な若者が起業してお店を営んでいる様子だった。

むしやしない、というカフェに入った。コーヒーとケーキ。

ここ、地場産業のお豆腐づくりと結びついた商品を作っているとのこと。

地産地消って、いい。

ここで地図を広げて、どうやって世界文庫まで行くか考えた。

高野というバス停から206系統のバスに乗れば、建勲神社前で降りて2分歩けばいけるらしいけど、

高野までがえらい遠かった。

寒いし、何か別の行き方はないかと地図とにらめっこしてたら、

叡山電車の元田中という駅を降りるとすぐに、叡電元田中というバス停があり、そこから206系統のバスが出ていたので、まずは再び叡山電車へ。

ちなみに「元田中」の読み方、私は「がんだちゅう」だとばかり思ってたのだけど、本当は「もとたなか」らしい。

確かにその読み方の方がしっくりくる。

「~ちゅう」と読んでしまうあたりがアレだなあ…。

そしてバスに乗り込み建勲神社前へ。

前回の旅で迷子になったあたりだ。

もうならないぞ!!と。

赤と白。綺麗。

そして世界文庫へ。

この写真、開店1分前。

この後、店主さんがカーテンを開けに出てこられた。

古賀鈴鳴さんだ…!!

世界文庫で世界の絵本展、という企画をやっている。これが目当て。

ロシアの絵本がたくさんあり、目移りしまくり。

かなり集中してみていたら古賀さんに、

「絵本がお好きなんですね。」と声をかけていただいた。

はい、とっても!!

選んだ絵本をとっておいていただいて他の本を見ていたら、だんだんお客さんが増えてきた。

中には小さなお子さんを連れた若いご夫婦も。

ここで絵本を選ぶのは、情操教育上、物凄くいいと思う。

私が選んだ絵本は5冊。9000円也!

いいものにはお金をかけていい!

「あの方にこの絵本、見せて差し上げてもいいですか?

あの方はロシアの児童文学などの有名な研究者の方なんですよ。」

と、古賀さんが店内にいらっしゃった年配の女性をご紹介してくださった。

私は全くロシア語がわからない。

ただイラストレーションの美しさ、色の響き合いに感じ入って購入を決めたのだけど、

この方が、絵本の内容を一冊一冊丁寧に説明してくださった。

「あなた、本当にいい絵本を選ばれたわね。何をしてる方なの?」

ということで、職業やなぜここに来たのかをお話すると、連絡先交換をすることに!

こんな素敵な出会いが突然あるから、名刺は片時も忘れちゃいけない。

…持ってってなかったんだよねー。

メモで交換。

ステンドをやっていることをお話すると、古賀さんが、

「絵本のセレクトにもそれが出てる気がします。」とおっしゃった。

そして、

「もし、ステンドを発表されることがあったら、ご連絡くださいね。」と。

いいものを作らなきゃ!!

ホクホクしながら、皆さんに厚くお礼を言ってバス停へ。

とりあえず北大路バスターミナルまで行き、あとはそぞろ歩きで雪景色をみようと鴨川沿いをただ歩く。

雪はもう止んでた。

大文字焼きの大の字、うっすら。

かなり歩いて、出町柳近くまで。

この頃、ケータイの充電が一度死亡。

BONBON cafeというところをたまたま見つけて入り、豆乳ミルクティー。

写真は撮れず。暖まる。

出町柳から京阪三条、地下鉄東西線に乗り換え、烏丸御池、烏丸線に乗り換えて京都駅へ。

ああ。

もっと京都にいたいって毎回思う。

新幹線の待ち時間、携帯の簡易充電をしながら世界文庫で出会った方のブログを読んでみたら、なんだか本当に凄い方だった。

ロシアから賞ももらってるほどの、ロシア児童文学や絵本の研究者の方だ。

絵本、私が買って良かったんだろうか…。

大事にしよう。

私も、児童文学や絵本が大好きだ。

この素敵な出会いを、バレンタインデーの神様?からのプレゼントだと勝手に思ってる。

今回もいい旅になった。

遅起きすると、窓の外は雪景色。

冬は寒く、夏は蒸し暑い京都。

雪が降ると余計に寒いよー。

けど、白い風景は美しい。

チェックアウトしてすぐに出町柳に向かおうかと思ったけど、

いやいや、まずはご飯です!

昨日の夜、結局、六曜社は閉まりかけてたから諦めた。

そんなわけでお腹ペコペコだったから、以前も旅の途中で寄ったことのあるお豆腐専門店へ。ここ、豆腐ドーナツが美味しい!

豆腐唐揚げ定食。ついてるもの全部豆腐!!

豆腐ドーナツ。サッパリしてる。

女性客ばかり3組。のんびり。

腹ごしらえもしっかりして、

いよいよ京阪三条から出町柳へ。

そこから叡山電車へ。

いっとき、雪がおさまっていたのに、

この頃また強く降ってきてた。

運転手さんの肩越しにパチリ。

雪、綺麗だなあ。

目指すは恵文社一乗寺店。

一乗寺駅降りて、2、3分で着くはずなのに、着かない。

しかし、道々には可愛らしいカフェが点在していた。後で寄ろう!

わからなかったから、もう一度、一乗寺駅まで引き返してみたら…。

でっかい看板出てた(。-_-。)。

雪があんまり綺麗で、そればっかみてたから、完全に見逃す。真反対の道を歩いてたようだった。

正しい道で恵文社一乗寺店へ。

雪が溶けかけた道をたくさん歩いたので、足先が凍りついて痛かった。

なので最初はあまり集中できなかったのだけど、

店内の本のラインナップがあまりに面白く、そのうち足先も暖かくなって楽になり、本に夢中になった。

アートや文学が好きな人なら、何時間でもいられる。

この中から数冊しか買えないってのが悲しいくらい。

恵文社の上にマンションがあった。

ここに住みたい…。

あまりに読みたい本が多すぎて、結局買えないパターンかなと思っていたけど、

歩き回っていると、目に飛び込んでくる本が幾つかあった。

求めているものは、無意識のセンサーのようなものに引っかかるように、人間はできているんだと思う。

だから、自分の目的はいつも明確にしておくべきなのだ。

これは!と思う本3冊購入した。

次は世界文庫だけど、今日は15時半の開店とTwitterにあった。まだ時間が早い。

先ほど見つけたカフェの一つに入ることにした。

このあたりは美術系大学もあり、美的な意識が高く、独立心旺盛な若者が起業してお店を営んでいる様子だった。

むしやしない、というカフェに入った。コーヒーとケーキ。

ここ、地場産業のお豆腐づくりと結びついた商品を作っているとのこと。

地産地消って、いい。

ここで地図を広げて、どうやって世界文庫まで行くか考えた。

高野というバス停から206系統のバスに乗れば、建勲神社前で降りて2分歩けばいけるらしいけど、

高野までがえらい遠かった。

寒いし、何か別の行き方はないかと地図とにらめっこしてたら、

叡山電車の元田中という駅を降りるとすぐに、叡電元田中というバス停があり、そこから206系統のバスが出ていたので、まずは再び叡山電車へ。

ちなみに「元田中」の読み方、私は「がんだちゅう」だとばかり思ってたのだけど、本当は「もとたなか」らしい。

確かにその読み方の方がしっくりくる。

「~ちゅう」と読んでしまうあたりがアレだなあ…。

そしてバスに乗り込み建勲神社前へ。

前回の旅で迷子になったあたりだ。

もうならないぞ!!と。

赤と白。綺麗。

そして世界文庫へ。

この写真、開店1分前。

この後、店主さんがカーテンを開けに出てこられた。

古賀鈴鳴さんだ…!!

世界文庫で世界の絵本展、という企画をやっている。これが目当て。

ロシアの絵本がたくさんあり、目移りしまくり。

かなり集中してみていたら古賀さんに、

「絵本がお好きなんですね。」と声をかけていただいた。

はい、とっても!!

選んだ絵本をとっておいていただいて他の本を見ていたら、だんだんお客さんが増えてきた。

中には小さなお子さんを連れた若いご夫婦も。

ここで絵本を選ぶのは、情操教育上、物凄くいいと思う。

私が選んだ絵本は5冊。9000円也!

いいものにはお金をかけていい!

「あの方にこの絵本、見せて差し上げてもいいですか?

あの方はロシアの児童文学などの有名な研究者の方なんですよ。」

と、古賀さんが店内にいらっしゃった年配の女性をご紹介してくださった。

私は全くロシア語がわからない。

ただイラストレーションの美しさ、色の響き合いに感じ入って購入を決めたのだけど、

この方が、絵本の内容を一冊一冊丁寧に説明してくださった。

「あなた、本当にいい絵本を選ばれたわね。何をしてる方なの?」

ということで、職業やなぜここに来たのかをお話すると、連絡先交換をすることに!

こんな素敵な出会いが突然あるから、名刺は片時も忘れちゃいけない。

…持ってってなかったんだよねー。

メモで交換。

ステンドをやっていることをお話すると、古賀さんが、

「絵本のセレクトにもそれが出てる気がします。」とおっしゃった。

そして、

「もし、ステンドを発表されることがあったら、ご連絡くださいね。」と。

いいものを作らなきゃ!!

ホクホクしながら、皆さんに厚くお礼を言ってバス停へ。

とりあえず北大路バスターミナルまで行き、あとはそぞろ歩きで雪景色をみようと鴨川沿いをただ歩く。

雪はもう止んでた。

大文字焼きの大の字、うっすら。

かなり歩いて、出町柳近くまで。

この頃、ケータイの充電が一度死亡。

BONBON cafeというところをたまたま見つけて入り、豆乳ミルクティー。

写真は撮れず。暖まる。

出町柳から京阪三条、地下鉄東西線に乗り換え、烏丸御池、烏丸線に乗り換えて京都駅へ。

ああ。

もっと京都にいたいって毎回思う。

新幹線の待ち時間、携帯の簡易充電をしながら世界文庫で出会った方のブログを読んでみたら、なんだか本当に凄い方だった。

ロシアから賞ももらってるほどの、ロシア児童文学や絵本の研究者の方だ。

絵本、私が買って良かったんだろうか…。

大事にしよう。

私も、児童文学や絵本が大好きだ。

この素敵な出会いを、バレンタインデーの神様?からのプレゼントだと勝手に思ってる。

今回もいい旅になった。