千代田区麹町にある施設を訪問しました。新宿通を挟んで平河町となっており、 平河天満宮に寄ってみました。ビルの谷間にあってここだけ歴史を感じさせてくれます。

平河天満宮に寄ってみました。ビルの谷間にあってここだけ歴史を感じさせてくれます。

神社のHPには:本社は古来「平河天満宮」または「平河天神」と称えられてきましたが、明治以降は単に「平河神社」と呼ぶようになりました。しかしこれでは御祭神が不明でありますので、

昭和48年御社殿の復興に際し、御社号を旧称の「平河天満宮」に復旧したのであります。

御祭神

御祭神は菅公すなわち贈太政大臣贈正一位菅原朝臣道真公(すがわらのあそんみちざねこう)を主神とし、後徳川時代になって八幡宮(誉田別命:ほんだわけのみこと)と東照宮(徳川家康公)とを相殿の神としておまつりしております。

菅原道真公は、平安朝前期の大学者で徳望が高く、政治家としても優れ、右大臣に任ぜられて宇多、醍醐の二帝に仕えられました。今日ではその学徳故に学問の神「天神様」として、広く崇敬されております。と書かれいました。

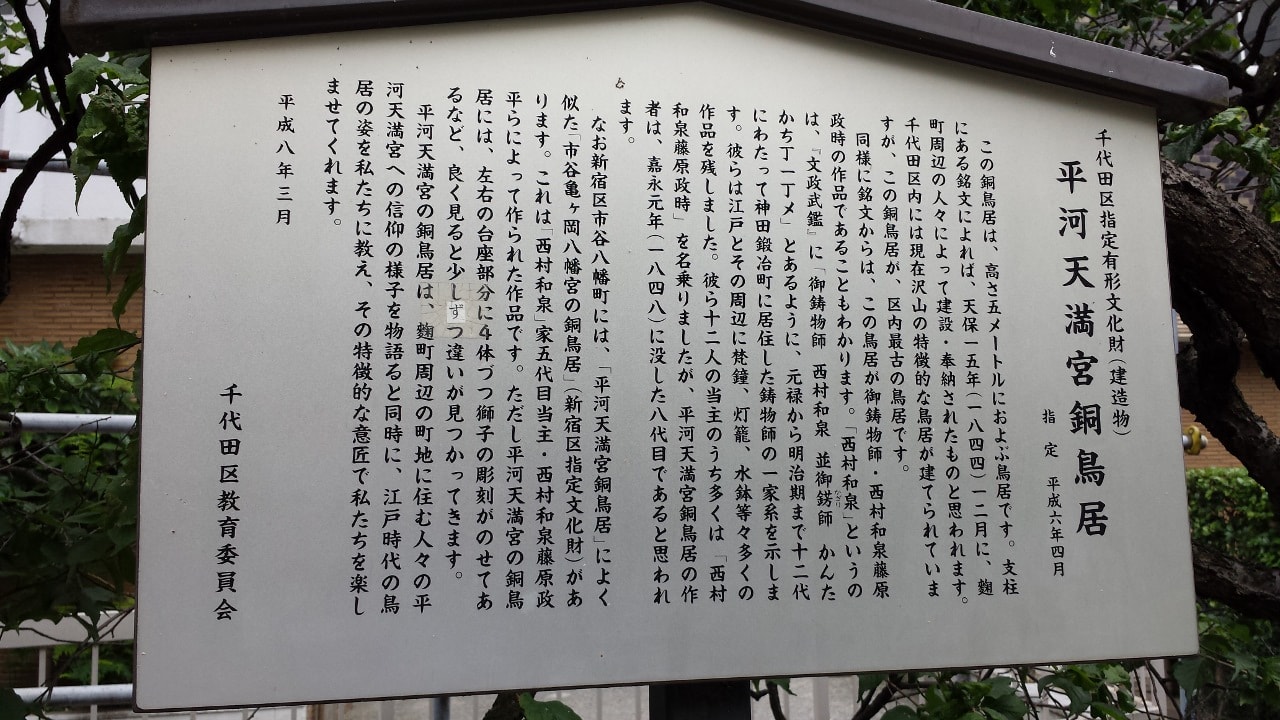

。 由緒書きです。

由緒書きです。 本堂です。

本堂です。

狛犬です。こちらは石牛です。平河天満宮では「撫で牛」と呼んでおり、石牛を撫でると学芸が上達するという信仰のため参拝者による接触多いためか、頭部や背部については磨耗が見られ、尾部は一部が欠損しています。銘文などから、浄瑠璃常磐津節の岸沢右和佐の麹町の門弟及び雲泰堂柳女門人をはじめとする人々が奉納したものであることがわかります。

狛犬です。こちらは石牛です。平河天満宮では「撫で牛」と呼んでおり、石牛を撫でると学芸が上達するという信仰のため参拝者による接触多いためか、頭部や背部については磨耗が見られ、尾部は一部が欠損しています。銘文などから、浄瑠璃常磐津節の岸沢右和佐の麹町の門弟及び雲泰堂柳女門人をはじめとする人々が奉納したものであることがわかります。

この石牛は、牛嶋神社〔文政8年(1825)・石製〕、湯島天満宮〔嘉永2年(1849)正月・石製〕についで古い物件だそうです。

ほかにもいろいろと個人や事業者さんが収めたものが置いてありました。

ほかにもいろいろと個人や事業者さんが収めたものが置いてありました。 これは城西大学さんがおさねたもののようです。

これは城西大学さんがおさねたもののようです。

神社仏閣によくある力石です。

神社仏閣によくある力石です。

これもどこにでもあるお百度石です。説明がしっかりと書いてありました。

これもどこにでもあるお百度石です。説明がしっかりと書いてありました。 こちらは常夜燈です。

こちらは常夜燈です。 銅鳥居です。

銅鳥居です。 白装束の方々が入ってきました。

白装束の方々が入ってきました。