江戸名所図会めくりで、亀戸天神の近くの普門院を散策してきました。

普門院

★ランドマーク普門院:普門院は真言宗の名刹で、福聚山善應寺と号します。大永2年(1522)三股(隅田川・荒川・綾瀬川が落ち合うあたり、現足立区千住)城中に創建され、元和2年(1616)に現在地に移りました。その時、過って梵鐘を隅田川に沈め、鐘ヶ淵(墨田区)の地名の由来になったといわれています。

江戸時代の地誌「絵本江戸土産」には、将軍が鷹狩の際に立ち寄り腰を掛けた御腰掛の松が描かれています。

亀戸七福神のひとつ(毘沙門天)として親しまれています。

伊藤左千夫の墓があります。

★ランドマーク伊藤左千夫の墓:左千夫は元治元年千葉県に生れ今の墨田区錦糸町駅附近で牛乳搾取業を営むかたわら歌道茶道をたしなみ正岡子規の門人となりアララギ派の歌人として知られ小説歌論にも著作を残したが晩年は大島町6丁目に住し大正2年(1913)7月30日50歳にて死去し普門院普門院に葬られた

昭和33年(1958)10月1日 江東区

純愛小説「野菊の墓」で知られている伊藤左千夫は千葉県成東の出身で,明治14年(1881)政治家を志して上京。明治法律学校(現在,明治明治大学)に入学したが,眼病のため秋に退学,帰郷する。 しかし、明治18年(1885)実業家として身をたてるため上京する。 東京や横浜の牛乳搾取場にやとわれ働く。 明治22年(1889)本所茅場町(現在JR錦糸町駅前)に独立して牛乳搾取業を開業した。

前回(4月)は山門の所だけでしたが、今回は墓の中まで入って伊藤左千夫の墓を探し当てました。

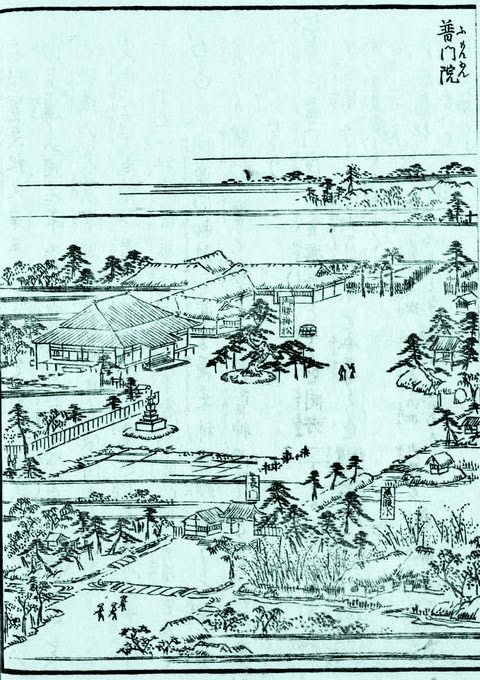

江戸名所図会より

江戸名所図会より

古地図(江戸切絵図)では亀戸天神に隣接しています。

わたし彩(いろ)「江戸名所図会」大人の塗り絵より

わたし彩(いろ)「江戸名所図会」大人の塗り絵より

こちらは江戸名所図会の亀戸村の道祖神祭の風景です。

キャプション毎歳正月十四日にこれを興行す。この地の童子(わらわべ)多くあつまりて菱垣(ひがき)造りにしたる小さき船に五彩(いついろ) の幣帛(みてぐら)を建て、松竹なども粧飾(そうしょく)し、その中央に「宝舟」といへる文字を染めたる幟(のぼり)を建てたるを荷担 (にな)ひ、同音に唄ひ連れて、この辺りを持ち歩行けり。その夜童子集会して遊び戯るるを恒例とす。

埼玉の実家の村ではこのようなことを65年前にはやっていました。私たちのところでは1月14日に地域の子どもたちが家々を回ってしめ飾りや角松を集めてます。集める際に小遣いをもらい、集めたものは道祖神のところで燃やします(どんどん焼き)。その夜は子供たちがひとつの家にあつまり小遣いを使って楽しい合宿をします。懐かしい思い出です。

普門院の境内や墓はうっそうとしていてとても都会の真ん中にいるようには思えません。

入り口の脇には

式守与太夫の献上した燈籠がありました。

山門

右手に

中に入ると観音像がそびえています。

【持経観音 じきょうかんのん】は岩に坐り手に経巻を持ち、左手は膝の上に置く姿となっています。この観音の奉持する経典には、如来の説法の内容がすべて込められており、声聞を教化する姿を現します『観音経』に「まさに声聞のみをもって得度すべきものには、すなわち声聞の身を現じて、ために法を説く」とあります。

奥に行くと亀戸七福神の毘沙門天があります。

毘沙門天堂と墓の間にこんな碑がありました。

昭和二十年三月十日歿 戰災殉難者供養之碑

誌

誌

この碑は昭和貮拾年参月拾日の亀戸地区戦災殉難者供養のため建立せられたものであります。本年三十三回忌を迎えるに当り記念事業として永く後世に傅えるため碑及び周辺の整備改修を行い再び惨禍を繰り返さないことを念願し諸霊位の冥福を祈るものであります

昭和五拾貮年参月拾日 亀戸町会連合会

ピンボケですが

ピンボケですが

時も忘却も我が泪を乾すまじ : この碑は昭和二十年三月十日我国で最初の大量の犠牲者を出した大空襲による多くの殉難者を悼むために亀戸駅前の焦土に建てた供養碑であります 昭和二十九年晩秋都市區割整理に依て奉賛会は普門院の浄域を擇んで移転し平和の礎となつた貴い人々の冥福を永遠に祈るために奉安しました

昭和三十年三月十日 誌

下町地区ではいろいろなところで、戦災殉難者の碑があります。いかに戦争の被害を多く受けたかが分かります。

永遠平和:二度と戦争を起こさないという気持ちも込めて碑は建てられています。

突き当りが本堂です。風雨にさらされているという感じです。

本堂の階段の左手前に

「牛飼いが歌よむ時に世の中の. あらたしき歌おほひに起る 左」伊藤左千夫の歌の碑です。