洋光台の施設を訪問しました。3回目ですが、施設の周辺にはシャッターチャンスがないので、石川町で降りて、港の見える丘に寄ってみました。元町を歩き始ましたら入り口にこんなものがありました。 なかなか到着しません。駅から歩き始めたら途中に神社がありました。

なかなか到着しません。駅から歩き始めたら途中に神社がありました。

元町厳島神社でした。なかかな公園に到着しません。 ここから400mのところに急な坂がありました。

ここから400mのところに急な坂がありました。 登ったところはアメリカ山でした。中に入ってみました。

登ったところはアメリカ山でした。中に入ってみました。 あじさいがいっぱい咲いていました。

あじさいがいっぱい咲いていました。 中でも白いあじさいはアメリカアジサイというらしいです。ノウゼンカズラ、

中でも白いあじさいはアメリカアジサイというらしいです。ノウゼンカズラ、 白いのもありました。

白いのもありました。 さらに登ってようやく公園にたどり着きました。入り口のところにバラ園がありました

さらに登ってようやく公園にたどり着きました。入り口のところにバラ園がありました

。結構咲いていました。

。結構咲いていました。

港が見えるか先端に行ってみました。こちらが横浜ベイブリッジです。

マリンタワーと、あまりよく見えませんが大桟橋です。

マリンタワーと、あまりよく見えませんが大桟橋です。 こんなものがありました。コクリコ坂はここ横浜が舞台だそうです。帰り道は登と違うところを行きましたが、結構と遠くて、午後の仕事にぎりぎり間に合いました。

こんなものがありました。コクリコ坂はここ横浜が舞台だそうです。帰り道は登と違うところを行きましたが、結構と遠くて、午後の仕事にぎりぎり間に合いました。

アジサイがたくさん咲いています。雨に濡れてちょうど見ごろになっていました。

アジサイがたくさん咲いています。雨に濡れてちょうど見ごろになっていました。 ユリやその他の花も咲いていました。

ユリやその他の花も咲いていました。

団地内を一周してみました。

団地内を一周してみました。 鉢植えのキキョウ

鉢植えのキキョウ 石垣にはこんな花も咲いていました。

石垣にはこんな花も咲いていました。 平河天満宮に寄ってみました。ビルの谷間にあってここだけ歴史を感じさせてくれます。

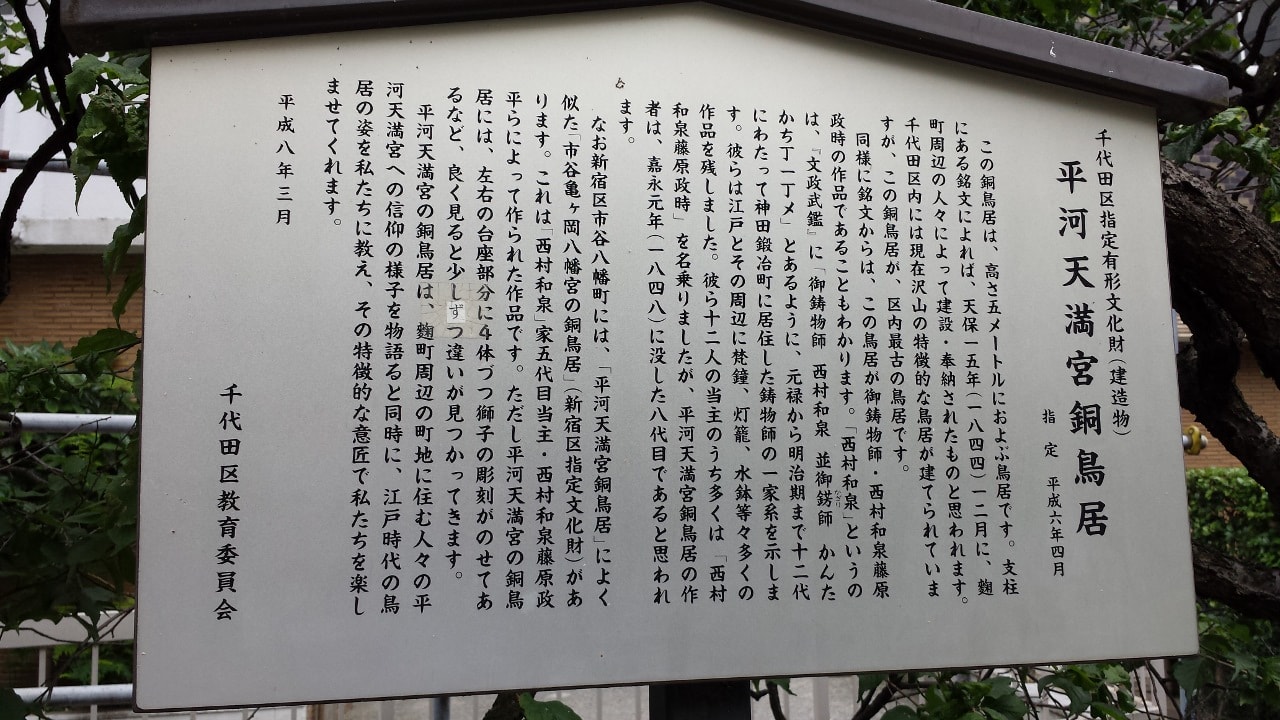

平河天満宮に寄ってみました。ビルの谷間にあってここだけ歴史を感じさせてくれます。 由緒書きです。

由緒書きです。 本堂です。

本堂です。

狛犬です。こちらは石牛です。平河天満宮では「撫で牛」と呼んでおり、石牛を撫でると学芸が上達するという信仰のため参拝者による接触多いためか、頭部や背部については磨耗が見られ、尾部は一部が欠損しています。銘文などから、浄瑠璃常磐津節の岸沢右和佐の麹町の門弟及び雲泰堂柳女門人をはじめとする人々が奉納したものであることがわかります。

狛犬です。こちらは石牛です。平河天満宮では「撫で牛」と呼んでおり、石牛を撫でると学芸が上達するという信仰のため参拝者による接触多いためか、頭部や背部については磨耗が見られ、尾部は一部が欠損しています。銘文などから、浄瑠璃常磐津節の岸沢右和佐の麹町の門弟及び雲泰堂柳女門人をはじめとする人々が奉納したものであることがわかります。

ほかにもいろいろと個人や事業者さんが収めたものが置いてありました。

ほかにもいろいろと個人や事業者さんが収めたものが置いてありました。 これは城西大学さんがおさねたもののようです。

これは城西大学さんがおさねたもののようです。

神社仏閣によくある力石です。

神社仏閣によくある力石です。

これもどこにでもあるお百度石です。説明がしっかりと書いてありました。

これもどこにでもあるお百度石です。説明がしっかりと書いてありました。 こちらは常夜燈です。

こちらは常夜燈です。 銅鳥居です。

銅鳥居です。 白装束の方々が入ってきました。

白装束の方々が入ってきました。

施設の少し離れた上鶴間に青柳寺というのがあったので行ってみました。

施設の少し離れた上鶴間に青柳寺というのがあったので行ってみました。

石碑の後にいろいろと書かれていますが読めるでしょうか。明治17年(1884年)にはこの場所に集まって開かれた集会がその後の武相困民党のさきがけとなったようです。これを記念して1986年に「武相困民党発祥乃地」の碑が鹿島神社との境界に有志によって建てられたようです。

石碑の後にいろいろと書かれていますが読めるでしょうか。明治17年(1884年)にはこの場所に集まって開かれた集会がその後の武相困民党のさきがけとなったようです。これを記念して1986年に「武相困民党発祥乃地」の碑が鹿島神社との境界に有志によって建てられたようです。 こちらは山門です。

こちらは山門です。 鐘楼です。

鐘楼です。 本堂です。

本堂です。 隣は鹿島神社です。

隣は鹿島神社です。 信号に鹿島神社前と書いてあるので、こちらの方が有名(客が集まる)のでしょうか。お寺と神社の関係は良くわかりません。

信号に鹿島神社前と書いてあるので、こちらの方が有名(客が集まる)のでしょうか。お寺と神社の関係は良くわかりません。 市民農園などがありました。農園ではジャガイモの花が咲いていました。

市民農園などがありました。農園ではジャガイモの花が咲いていました。

ほぼ8kmのコースでした。途中、前回写真が撮れなかった、

ほぼ8kmのコースでした。途中、前回写真が撮れなかった、

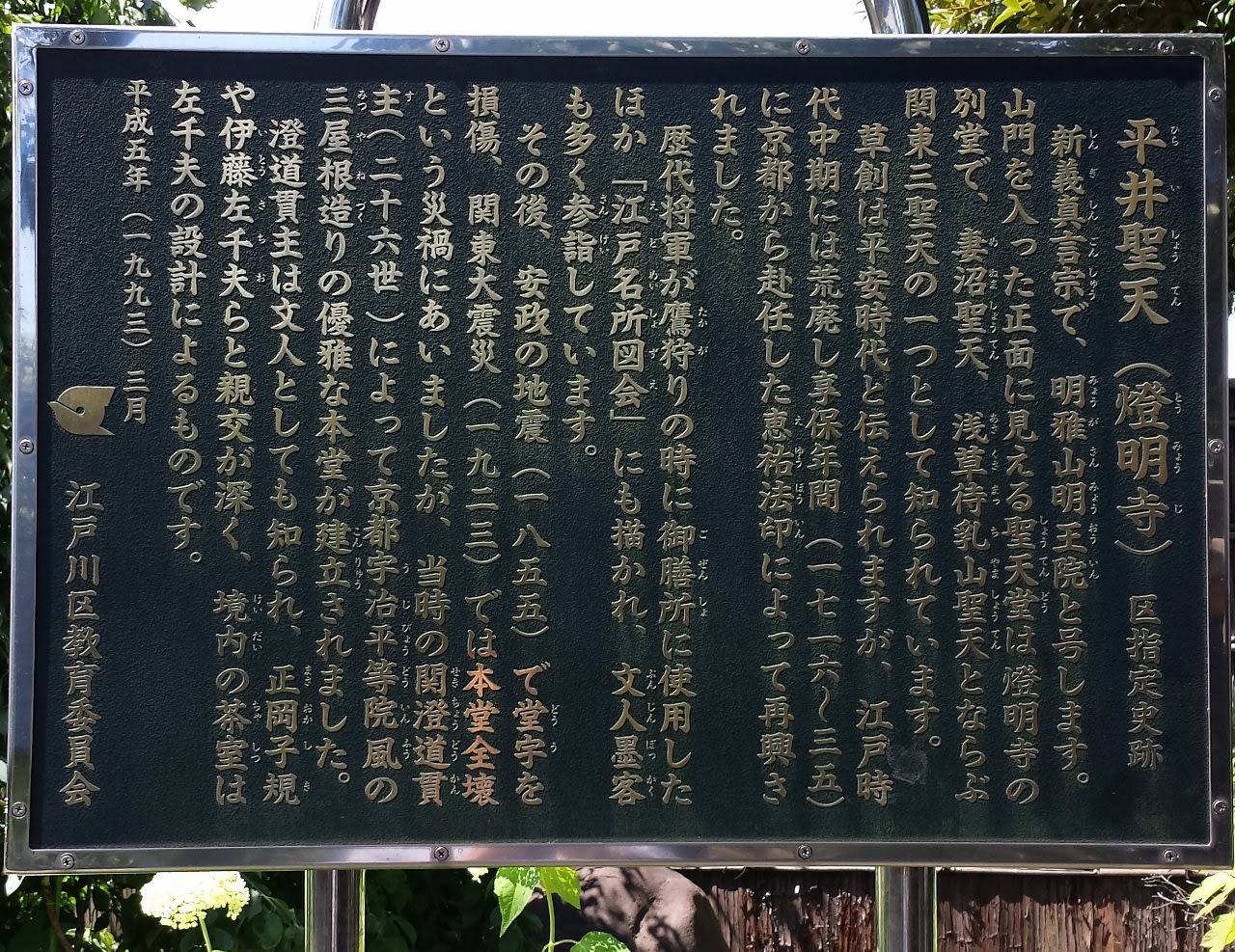

平井聖天散策しました。

平井聖天散策しました。 門、境内に咲いていた柏葉アジサイです。

門、境内に咲いていた柏葉アジサイです。

聖天堂

聖天堂 鐘楼

鐘楼