シン

ふしづけ

罧

【解字】形声 罒(网)+林。音符の林は、柴(シバ)などの束を表す。

- ふしづけ。

- 柴(シバ)を水中に積んで魚を集め捕らえる仕掛け。また、その漁法。

河口に近い泥地に設置し、鰻(ウナギ)・鮒(フナ)・鯉(コイ)などを捕獲する。

広辞苑では、「ふしづけ」を【柴漬】と書き、次のように説明している。

①柴(シバ)などを束ねて川・湖沼の岸近くの水中につけておき、これに集まってくる魚・エビなどを捕らえる装置。またはその漁法。漬柴(ツケシバ)。笹伏(ササブセ)。付(ツケ)。<冬の季語>

②罪人を簀巻(スマキ)にして水中に投げること。罧(シノヅケ)

「ふしづけ」 は 【柴漬/罧】で、柴での漁法を思い浮かべるが、

「しのづけ」 は 【篠漬/罧】であり、やはり簀巻を連想させる。

「ふしづけ」の語源説として、日本語大事典では、

魚が フシ かくれるように木を水に ツケ ておくもの

と記載している。

漢検に特化して言えば、難読である「柴漬」という読み問題は、おそらく出題されないでしょう。漬物の柴漬シバヅケのイメージが強すぎるから。また、一級配当漢字である「栫」の訓読みは、「ふさ(ぐ)」と「たてしば」ですが、辞典によっては、「ふしづけ」と読ませているのもあります。(参考までに)

以下、一級検定で出題されそうな漁法を並べておきます。

---

魞 えり

河や湖沼・内湾で、よしずや竹垣を魚道に迷路のように張り立てて、魚を自然に誘導して捕らえる定置漁具。

あをぞらに雪の山々魞をさす 長谷川櫂 「果実」

筌 うけ

川や湖沼、浅海の底にある魚道に一定時間設置し、魚類やエビ、カニの類を誘い込んで捕獲する漁具。

簗 やな

川の中に足場を組み、木や竹ですのこ状の台を作った梁という構造物を設置し、上流から泳いできた魚がかかるのを待つ漁法。

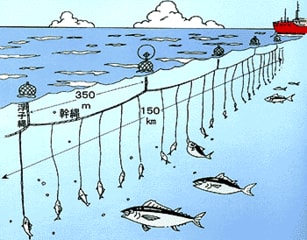

延縄 はえなわ

一本の幹縄に多数の枝縄をつけ、枝縄の先端に釣り針をつけた漁具。

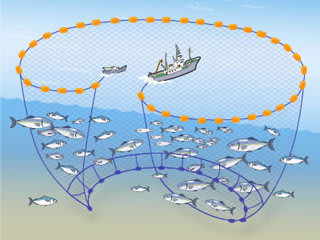

旋網 まきあみ

魚群の回りを逃げられないように網で取り囲み, 網を徐々に狭めて魚を獲る漁業。