・兵を起こし城を屠( ほふ )る。

漢検協会 完全征服より

ト

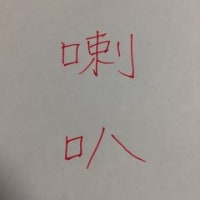

ほふ(る)、さ(く)、ころ(す)

屠

【解字】形声。尸+者。尸はしかばねの象形。音符の者トは、多く集まるの意味。死体が多く集まる、牛馬などを殺すの意味を表す。

- ほふる。

- 割く。牛馬などの肉を裂いてばらす。

<新漢語林より>

城市を攻めてその人を皆殺しにすることを 「沛ハイを屠る」 という。

”ほふる” という言葉自体今まで聞いたことがなかった。

辞書を引くと、”ほふる” は、”はふる” が変化したものとある。

でも ”はふる” にしたって同じこと。

語源のヒントと思われるものが、古事記にある。

「その蛇(オロチ)を切り散(ハフ)る」と。

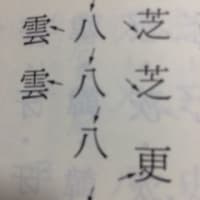

”はふる” に関連した言葉を字訓(白川静)で調べてみた。

祝 (ハフリ) =穢れを祓い散らす

葬る(ハブル)=放り棄てる

溢る(ハフル) =あふれ出る

散る(ハフル) =ばらける

放る(ハフル) =追い払う

屠る(ハフル) =大きな集合体を切り裂く

”はふる” という言葉は全て「基点から離れる、離される」という共通の意味を持つ。

放る(はふる)⇒(ほふる)⇒(ほうる)

葬る(はぶる)⇒(はうむる)⇒(ほうむる)

という具合に変化していった。

--

屠を使った熟語には、「殺す」という意味を持った、

「」「屠腹」

などあるが、「屠蘇」もよく耳にする身近な言葉だ。

屠蘇(屠蘇散、屠蘇延命散)

元日、または三が日に祝儀として飲む薬酒。中国の習俗を伝えたもので、山椒などの生薬を調合した屠蘇散を袋(屠蘇袋)に入れ酒に浸して作る。一年中の邪気を祓い、齢を延ばすと言われ、日本では嵯峨天皇の平安時代から用いられた。中国では、蘇と呼ばれた鬼を屠るということを意味している。

現代日本では、単に正月に飲む酒のことしか指していないようです。

まあ、呑兵衛にとっては酒を飲める理由があれば何でもいいわけでして・・・。

「お屠蘇気分」

なんで「屠」なんて字が入ってるのかと思ってはみたものの、自分では調べませんでした。

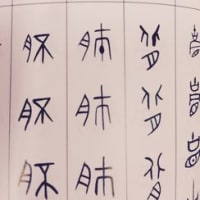

ところで「屠」といえば、漢検の四字熟語辞典(初版第1刷)で、「屠」のついた

屠毒筆墨

屠竜之技

屠所之羊

…が準1級ということになってたんですが、これは1級ですよねぇ?

書物を屠り、竜を屠り、羊を屠る。

やっぱり意味は「ほふる」に違いはないですね。

『常用』に縛られず漢字は自由に

の記事、読ませていただきました。

heyqlowさんのご意見、わたしもその通りだと思います。

常用漢字は、試験するための範囲として設定しているような気がします。

「トンマな放送局」、わたしも子供週刊TVニュースかと思ったこともありました。

仰る通り、文章はバランスだと思います。

仮名と漢字のバランス、漢字の硬さを平仮名が補って調和が取れているはず。

人が読んで厭味にならない程度に漢字を使っていいと思う。

そうでなければ、人間としての素養・教養が失われてしまう。

「もちろん、わざわざむずかしい漢字をつかう必要はない。できるだけ漢字はすくないほうがいい。」

これは、異常ですねえ。常軌を逸してると思います。

まるで何かに洗脳されたような。。。

これは

「態々易しい漢字も無理して平仮名にしている」

ような気がしてなりません。

--

返事、遅くなり申し訳ありませんでした。

少し時期遅れの夏休みを過ごしていました。