ホン

ふご、もっこ

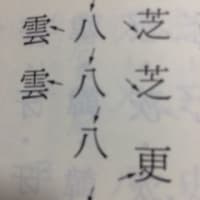

畚

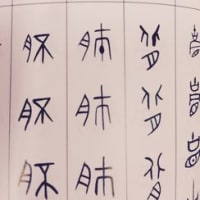

【解字】形声 田+弁。田は、ほとぎ・かごの象形。音符の弁は、かんむりの意味。かんむりのような形をした、ふご・もっこの意味を表す。

- ふご。

- もっこ。

- 藁や縄などで作った、土を運ぶ道具。

人のおだてに乗って喜んでいると、あとでひどい目にあう恐れがあるから、甘い言葉には気をつけよといういましめ。

「もっこ」と言えば、縄・ロープなどで作った石を運ぶ道具を思い浮かべる。

佐渡に流された囚人が、金山で強制労働させられている図である。

写真は、北海道日本海側のニシン漁が盛んだった頃の写真であるが、

岸で待つ女性達が背負っているのも「もっこ」と言う。

舟からのにしんを背負って運ぶ役目である。

「もっこ」は、モチコ(持籠)の音便で、実際もっこで石を運んだことがある。

しかし、「ふご」は、初めて耳にした言葉だった。

広辞苑では、「釣った魚を入れる具。びく」とある。

納得いかないので、「ふご」の語源について図書館で調べてみた。

・フカゴ(深籠)の略

・フクミコ(含籠)の意

・ハルコ(春籠)の義

・フクレコ(胞籠)の義

・フコ(満籠)の義

・フコ フ 荷→ニナフの上略

コ 籠→カゴ

どれもみな、正解のような気がします。笑

「ふご」を使っている熟語に「餌畚(エフゴ)」というのがありました。

①鷹の餌を入れる畚。えぶくろ。

②①の形から考案した茶器の称。餌畚茶入。

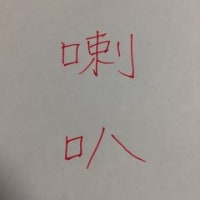

北海道余市に畚部「フゴッペ」という地名があります。

フゴッペ洞窟遺跡がありますが、難読地名の方が有名のようです。

北海道地名のほとんどは、アイヌ語地名を漢字で表記していますが、

アイヌ音を漢字の訓読にあてたところが難読地名が多い所以でしょうか。

ちなみのアイヌ語の「フゴッペ」の意味は、下記の2つの説があります。

①フム・コイ・ペ

波の・音が高い・処

②フンキ・オ・ペ

番人が・見張りする・処

こんにちは♪

「畚」という字、田のうえに手が2本「廾」がありますね。

『字統』の項には図があって、

四角に編んだ網の両端に棒を通す、と。

つまり人間がふたり必要なもっこもあるのかな?

それにしても写真を見つけるのが上手ですね。

なんて美しいフォルムの茶入れでしょう!

余市の畚部

う~ん こういうの11月のものしり大会に

採用させてもらおうかしら??

道内のアイヌ語由来の読めない地名を10個

さがしておいてほしいな!(本気で言ってます)

8月の勉強会 もうすぐですね。

お客さまがけっこうみえますよ。

ホント、北海道らしからぬ、ジメーーーッとして厭な気候ですね。

>「畚」という字、田のうえに手が2本「廾」がありますね。

さすが、字の象形字義については、あなたの右に出る方がいませんね。

実は、わたしも白川先生の解字は確認しております。

二つの手が、モッコを担いでいるように見えますね。

北海道の難読地名については、昔、仕事柄全て把握していた時期がありました。

でも、今はすっかり忘れています。笑

その頃は、インターネットなど、便利なものがなく調べるのに大変でしした。

今は、誰でも簡単に調べられますので、別にわたしでなくてもいいと思いますよ。

いつもありがとう。

土曜日は”お土産”を持って参上いたします。

写真に写っているかも… ^^

フゴッペ洞窟というカタカナ表記は見たことがありましたが、こういう字を書くんですね。

普通カタカナで書かれる地名で、意外な漢字を持っているところは他にもあるんでしょうね。

そこで漢字が定着しなかったのは、畚部のように字が難しかったんでしょうか。

それとも…

漢字&地図好きとしては興味あるところです。

記事の写真は、寿都港の賑わいのようです。

わたしは、山村育ちなので、もっこを初めて見ました。

北海道の地名は、最初全て漢字が割り当てられて

いると思っていましたが、例外もあるようですね。

ニセコは、昔、樺太と呼んでいたのを知っています。父母が使っていましたから。

ニセコにしたのは、深い理由があるようですね。

北海道難読地名は、以前調べましたが、もう忘れてしまいました(笑)